И это было счастье, когда закончилось это оболванивание, этот идиотизм, эти требования, чтобы режиссеры ходили в университет Марксизма и Ленинизма.

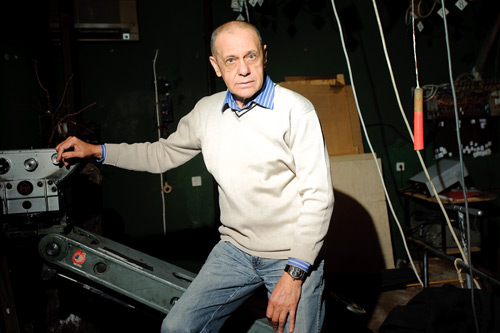

Классик российской анимации, отметивший 70-летний юбилей, о военном детстве, советской цензуре и бездарных нулевых

11 сентября свой 70-летний юбилей отметил один из самых известных русских мультипликаторов Гарри Бардин. Пожалуй, сложно назвать другого аниматора имеющего такую всеобъемлющую и разностороннюю славу. Широкий зритель обожает его «Летучий корабль», интеллектуалы ценят Бардина за философские притчи вроде «Адажио», профессионалы и фестивальная публика превозноситЧитать!

— Вы родились сразу после начала Великой Отечественной. Наверное, первые годы вы не помните...

— Нет, я помню. Не так, как Лев Толстой — он помнил грудь своей кормилицы. Но первое воспоминание — полтора года. Меня несли на руках и передавали в окно маме — туда, где она работала. И я помню расположение столов в комнате. Это было в Чкалове — нынешнем Оренбурге, — куда последним эшелоном дед вывез нас из Киева. Папа уже был на фронте. Он 22-го июня сразу пошел в призывной пункт. И я с ним познакомился только через три года, после Сталинграда, когда ему дали два или три дня отпуска. Это был Новый год, Оренбург, елка в центре города — и я помню марш из «Аиды», который звучал на площади. Я помню эту музыку, запах папиных папирос — впечаталось на всю жизнь.

Фильм Гарри Бардина «Чуча»

— Как ваша семья жила после войны?

— Жили тяжело, как все. Отца в конце войны отозвали с фронта в город Энгельс, там была школа связи и готовили кадры для фронта. Мы жили в продуваемом всеми ветрами бараке. Был неурожай в Поволжье, засуха, голод. Все детство я хотел есть. Потом, в 1946-м году, родилась моя сестра, и я помню, как мне давали доскребывать дно кастрюли от ее манной каши — это было самое большое удовольствие. А потом отца перевели в город Лиепая на балтийский флот — он был моряк, морской офицер — тогда-то мы как оккупанты и наелись.

— А мама кем была?

— Мама была бухгалтером, а потом уже — домохозяйкой. Она была мамой. У нее была самая высокая должность. И мама была всегда рядом.

— У многих людей, которые прошли войну и этот жуткий голод, сохранилось особенное отношение к еде. У вас такое тоже есть?

— Да, конечно. Когда я делал студию, где мы с вами сейчас сидим, то первое, что я сделал — это столовую. У нас еще не было ни камер, ни осветительных приборов, а столовая уже была — чтобы людям, которые приходят, моим товарищам, было сытно и уютно.

— Значит, в школу вы ходили в Лиепае?

— Да. Я там поменял много школ. Я отучился в одной школе первый класс, потом мы переехали, и я пошел в школу ближе к дому. Это была 5-я средняя школа, в которой половина была латышская, а половина русская. И на переменах были жуткие битвы каштанами. Нас не любили.

— И до сих пор, я слышала, не любят…

— Наверное, есть за что. Потому что мы принесли туда не самые лучшие наши порядки. Там была честность, там не было пьянства. А мы принесли и воровство, и пьянство. Так что мы многому их научили, предварительно раскулачив, кого-то выслав в Сибирь… Есть за что нас не любить. Но при этом во дворе, на бытовом уровне, были друзья латыши, и мы играли, и я знал латышский язык, говорил на нем с ребятами.

— С друзьями не было проблем? Учитывая, что вы часто переезжали?

— Да, одно время мы часто переезжали. Но потом переехали уже в военный городок, и там была замкнутая территория, где все знали друг друга. И мы сохранили наше братство до сих пор. В основном мои одноклассники расселились сейчас в Санкт-Петербурге. Когда я приезжаю туда, то «свистать всех наверх!» и мы встречаемся. Отношения сохранились очень теплые.

— Вы хулиганили в детстве?

— Хулиганства были такого рода: два гвоздя в розетку, сверху клали третий гвоздь — короткое замыкание в школе, и полная утренняя темнота. А когда стали старше, когда пошли влюбленности, стало намного серьезнее. Мы на стул закрывали дверь класса, открывали окно и уходили на дамбу. В основном это наступало с периодом весеннего брожения в умах, когда оживали мухи и летали по классу с привязанной к ним длинными нитками.

Во мне всегда что-то бурлило… Я поэтому был активным в общественной жизни школы, я был секретарем комсомола и выпускал стенгазету, делал световую газету…

— Это как?

— Это я смывал фотопленку и потом чертежным перышком рисовал на кадриках карикатуры на учеников и учителей. И на эпидиаскопе, на школьных вечерах, со своими комментариями это демонстрировал. Еще делал радиогазету — у нас была радиофицированная школа. Теперь я понимаю — это была подпольная режиссура, еще никем не выявленная.

— А после школы сразу стали в театральный поступать?

— Нееет. Я хотел быть актером, но родители меня готовили к серьезной профессии — видели меня инженером. Я сам ничего такого не видел, но был послушный сын и поступал, куда они хотели. В архитектурный в Киеве. В результате на черчении получил двойку. И пошел работать на завод в Лиепае. Стал слесарем-инструментальщиком и учился делать штампы. Чтобы потом всю жизнь стараться их не делать.

Два года там, потом отец попал под хрущевское сокращение «миллион двести» (реформа армии — OS), не дослужив буквально полгода до 25 лет, и с маленькой пенсией оказался в Киеве, откуда призывался. Там по закону нам дали квартиру, и еще год я проработал на заводе в Киеве. И тогда уже решил поступать все-таки в театральный, поехал в Москву, но приехал поздно. Я попал во второй поток, меня узрел на прослушивании Ролан Быков и хотел задействовать в фильме «Семь нянек» — на роль, которую сыграл в итоге Владимир Ивашов. Я позвонил домой, сказал папе, что так и так, мне предлагают сниматься в кино. Он: «А когда ты в армию пойдешь?» — он считал, что это святая обязанность. И я, в общем, не пытался увиливать — потому что если бы кто-то в 1941-м не пошел в армию, то меня бы на свете не было. Поэтому я пошел, еще три года отбарабанил в армии и после этого уже поступил в школу-студию МХАТ. И эти четыре года были одними из самых счастливых в моей жизни.

— Почему?

— Атмосфера. По сути это было как Царскосельский лицей.

— Вы так стремились быть актером… Почему?

— Актерство сидело во мне и требовало выхода. Я всю жизнь всех пародировал. Где бы ни был — в школе, на заводе, в театре. Капустники, самодеятельность. Но это все оказалось к месту — и актерство, и пародия. А еще я лепил, резал по дереву, много рисовал, пел (и пою), танцевал… всего понемножку. Нужна была только точка преломления — и ею оказалась мультипликация.

— Но тем не менее, мультипликация была не сразу. Вы еще довольно долго актером служили, да?

— Да. После школы-студии меня позвали работать в Ленком. Я пришел, посмотрел спектакль, где играл Коля Караченцов и Боря Чунаев — наши выпускники, которые на год раньше меня школу студию МХАТ закончили. Спектакль назывался «Жених и невеста», это было очень слабо, я ужаснулся и подумал — нет, лучше туда, где я ничего не видел. Так я попал в Театр Гоголя. Пять лет там отработал. Разочаровался — не вообще в театре, но в этом театре — и ушел в никуда. И это было хорошее время. Мне было 32 года. Я был разведен, но не женат, ответственность была только за одно брюхо, я был снова голоден, но при этом свободен, и это побуждало меня к поиску. Проверял, что я могу. Писал радиорекламы, писал «АБВГДейки» — десять было Успенского, а одиннадцатая, двенадцатая были уже мои. Еще — озвучивал мультфильмы, и мне так это понравилось, что я начал писать сценарии. Потом предложил Василий Ливанов совместно сделать пьесу для Театра Образцова. А так как пьеса требовала шлифовки, то Сергей Владимирович Образцов хотел, чтобы кто-нибудь из нас был рядом с ним. И предложил мне быть режиссером-сопостановщиком.

Так я стал режиссером в Театре Образцова, полтора года общался с Сергеем Владимировичем — и это было счастье. Школа-студия МХАТ и потом Театр Образцова.

Мы недолго вместе работали с Сергеем Владимировичем, но потом еще общались. Помню, как он звонил мне из больницы уже перед смертью: «Знаете, Гарри Яковлевич, надо умирать в шестьдесят». Я говорю: «Почему?» Он: «В шестьдесят на могиле еще могут сказать “Он столько мог еще сделать! И вот ушел от нас”. А что про меня скажут? Я все сделал».

— Очень запутанная у вас дорога к мультипликации была. Как же вы все-таки стали анимационным режиссером?

— «Союзмультфильм» предложил мне поставить по одному из сценариев мультфильм. Пользуясь тем, что я режиссер по трудовой книжке. Это была, конечно, авантюра страшная. И я до сих пор не понимаю, почему я уверовал, что я смогу. Но я сделал свой первый мультфильм «Достать до неба». У меня была ассистентом режиссера Лия Павловна Ковалевская — очень жесткий человек, прямолинейный, но при этом добрый. Она прошла войну и была медсестрой на фронте. И вот она мне в этой профессии технически рассказывала какие-то вещи, которые я не мог знать.

Все происходило, конечно, не под овации коллег с «Союзмультфильма», потому что для них я был чужаком. Приходил, озвучивал, что-то рассказывал смешное, потешал — и тут нате, режиссер. К этому шли десятки лет. Поднимаясь по профессиональным ступеням, они достигали момента, когда их одаривали постановкой. А я ее получил как подарок судьбы.

Читать!

{-page-}

— Когда вы, как говорится, «проснулись знаменитым»?

— Я не могу сказать, что я в какой-то момент проснулся знаменитым. Знаменитым я был только во сне. Мне снилось, что звонит телефон, и мне говорят со ставропольским говором: «Это Михал Сергеич Горбачев. Гарри Яклич, поздравляю, вы получили Золотую пальмовую ветвь, вы живете в какой квартире?» Я говорю: «В простой, двухкомнатной квартире». Он: «Мы предоставим вам более просторную жилплощадь». Я все ждал, когда же это случится. Но он звонил мне только ночью — во сне. Днем так ни разу и не позвонил.

— Нет, но сегодня-то вы знамениты все же? Журналисты, камеры, народная любовь. Известность приходила плавно?

— Да, плавно. Но я ощущал ее даже не в том, что ко мне стал расти интерес журналистов, а в том, что стало нарастать неприятие коллектива. Вот это ощущалось.

Читать!

И еще одно — 1991 год, международный фестиваль Аннеси, и «Серый волк энд Красная шапочка». Вот там я почувствовал, да, это слава. Фильм шел в 11:00, в 16:00 и в 19:00. Я должен был представить его на двух последних сеансах. На сцену я пробраться не смог, потому что пришли те, кто был в 11:00 — ну, и те, кто должен был прийти в 16:00. И зал был битком. Меня выхватили прожектором из толпы, я, не выходя на сцену, покланялся. Начался фильм — и я не ожидал такой реакции. Зал просто визжал. В конце фестиваля, когда я собрал урожай из всех возможных высших призов… Да, это было мощно.

Фильм Гарри Бардина «Серый волк энд Красная шапочка»

— Когда произошел первый выезд за границу и какие были впечатления?

— Первые блины были комом. Первый раз я был просто гостем фестиваля в Загребе — фильма не было — 1977 год. Следующий выезд за границу был уже с фильмом. Торонто, Канада, 1984-й год, фильм «Конфликт» — и там была какая-то неурядица. Мой фильм вынули из конкурса, и я ходил за Хитруком, как хвостик, потому что английского вообще в ту пору не знал, и все решили, что я КГБшник. Потом — опять неприятность, в 1987-м году я был в Аннеси с фильмом «Банкет». И вдруг уже там на фестивале наш представитель вынимает «Банкет» из конкурса, потому что он как бы порочит советский народ. Вроде как он о том, что русские — пьяницы. Хотя фильм, конечно, не об этом. Так что первые выезды за границу проходили не очень приятно.

— Но, наверное, потом было много приятных впечатлений тоже… Какой город понравился больше всего?

— Рио-де-Жанейро. Это люди — потрясающие. Я нигде ничего похожего не видел — по открытости, по нежности в отношениях, по веселости, по музыкальности, по пластике.

Ну и, конечно, первая любовь — это Париж. Вторая — Нью-Йорк. И еще Лондон. Лондон — это было для меня поразительно. Я ходил с фотоаппаратом и не знал, на какой остановиться композиции. Потому что этот подъезд очень хорошо корреспондирует с соседним окном. И тут хорошо, и вправо сдвигаешь — тоже отлично. И все закомпоновано так, что нашей Москве и не снилось. Ощущение, будто какой-то очень мудрый человек проектировал все это, думал о плане застройки. Там все подчинено здравому смыслу и эстетике. Очень красивый город.

— Как вы сказали, вы одновременно стали режиссером и отцом. Уже понятно, каково вам было чувствовать себя мультипликатором. А каково было чувствовать себя отцом?

— Как вам сказать — первые шесть месяцев я ребенка чуть ли не грудью кормил. Я умел все. Пеленал, гулял, даже не запускался с новой картиной первое время. Потом, когда в 1977 году ему было уже два, а я оказался в Югославии… Я никогда никому не завидовал, а тут была у меня черная зависть. Я смотрел на эти магазины для малышей и понимал, что родительство может быть не в тягость, а в радость. Что может быть ситуация, когда все, связанное с обслуживанием ребенка, происходит легко. И вот там мне было очень обидно за нас. Я знаю, что многие от супермаркетов падали падают в обморок — такого у меня не было. Но вот эта ситуация, когда чувство собственного достоинства нигде не попирается — это моя мечта. Для нас неосуществимая.

И потом тоже во время поездок за границу все это очень чувствовалось. Когда у нас были «карточки покупателей», и в магазинах — ничего, кроме майонеза и горчицы. И ты во всех этих поездках тихо по-воровски прячешь в карман маленькие желе, и они потом гремят в чемодане… Это все было очень унизительно.

Помню, как я приехал в Брюссель: спускаюсь к завтраку и вижу это мракобесие из двадцати пяти сортов колбас… Я выпил кофе и ушел — просто смотреть на это не мог.

— Как вам кажется, что-нибудь становится лучше?

— По-моему, один хрен. Я когда-то уже говорил. Мы ищем национальную идею, а она у нас под ногами. Это чувство собственного достоинства, которого у нас никогда не было. А надо, чтобы нас оно никогда не покидало — от роддома, где акушерки любят рожениц. И так по всей жизни вплоть до кладбища с остановками в туалетах, магазинах, больницах, школах, детских садах. Чтобы учителя любили учеников, врачи любили больных, нянечки в детских садах любили детей. У нас же этого нет! Чтобы милиция охраняла меня, заботилась обо мне…

— У вас уже с 1980-х идут фильмы с гражданской позицией. Когда вы почувствовали, что «обязаны быть гражданином»?

— Не знаю когда. Оно сидит во мне и сидит. И так же по наследству перешло к моему сыну, который журналист по первому образованию, а по второму — режиссер. И он режиссер с социальным уклоном и от этого отрешиться он уже не может.

— А как вам запомнились события 1991 и 1993 годов?

— В 1991 году мы были в Болшево (там находится Дом творчества — OS), и 19 августа, когда все это произошло, мы вернулись в Москву. Я ехал, и слезы застилали глаза, потому что Москва в кольце танков… Я считал, что это моя Москва, а они мне доказывали, что нет, это их Москва. И дальше — произошла непонятная для меня аберрация, когда бывшие преступники, по чьей вине погибли три мальчика (о которых все забыли), стали вдруг выглядеть прекрасно. Они петушатся. Они говорят, что если бы им дали тогда победить, то не было бы сегодняшнего бардака.

И потом — 1993 год. То, что называют революционным брожением, а по мне так это «бунт черни» — так бы Пушкин это назвал. Как можно называть революционерами несущуюся по Садовому пьяную орду с заточками? Или тех, кто с матом-перематом шел на штурм «Останкина»? Это просто бандиты. Но те, кто был там, они сегодня считают себя героями.

Ведь то, что отстояли — потом оно без танков, без штурма вползло в «Останкино», постепенно, по-тихому, кгбшно…

— Как вы относитесь к политике 2000-х?

— Очень плохо… Очень плохо!

Потому что держат нас за быдло. Нас лишили права участвовать в управлении государством. Эти все новоязы типа «суверенной демократии» — я этого не понимаю. Никогда мы не жили при нормальном демократическом устройстве. При Ельцине было интересное телевидение, были интересные газеты. Сейчас можно читать «Новую» и The New Times. Они соответствуют моим представлениям о положении вещей. А остальное куплено-перекуплено. Это меня оскорбляет как гражданина.

Я как-то давал комментарий — по поводу ситуации сегодняшней, и я сказал, что мы со страной идем в разные стороны. Мы не пересекаемся. Я живу какой-то своей жизнью, к сожалению.

А были времена, когда я выходил на эти демократические митинги, и для меня это было не то, что я в стаде. Я был среди нарождающегося гражданского общества. Например, когда мы требовали отмену шестой статьи конституции — о руководящей роли коммунистической партии. И это было счастье, когда закончилось это оболванивание, этот идиотизм, эти требования, чтобы режиссеры ходили в университет Марксизма и Ленинизма.

— Вы часто сталкивались с цензурой?

— Сталкивался, как все. В те времена нужно было пробивать сценарий. Но я пробивал. Трудно было с «Тяп-ляп, маляры». Клали на полку «Конфликт» — считалось, что я снял его вопреки ленинским установкам. Все это было.

Сейчас другие сложности — денежные, финансовые. Но и цензура, как оказалось, тоже есть. То, что происходило с моим сыном, с его фильмом «Россия-88», неправильно оцененным властью. Его затоптали вместо того, чтобы сказать спасибо. Это уже более изощренная цензура. Когда сняли фильм с фестиваля — так было с его новым фильмом «Гоп-стоп».

— Тяжело далось создание собственной студии?

— Да, тяжело. Но что-то давало мне основание думать, что смогу. И да, смог. Другое дело, что не все у нас слава богу. Вот я год не платил зарплату сотрудникам. Такого у меня за двадцать лет не было. Я думал, что сниму полнометражный фильм («Гадкий утенок» — OS), и заплачу нормальные деньги. Но я забыл, в какой стране живу. Фирма, которая взялась прокатывать, мало того, что не доплатила, но еще и скрылась. Она переоформилась в другую фирму и исчезла с концами. И где копии фильма — а их 117, то есть огромные деньги… Теперь я не могу их найти.

Трейлер фильма «Гадкий утенок»

— Вы упоминали, что начинаете новый проект — что это?

— Технологию раскрывать не буду, но скажу, что это музыкальный фильм. Двадцатиминутный. Он будет называться «Три мелодии» — и будет состоять из трех философских притч. Запустился вот, кропаю раскадровку, слушаю музыку.

— Сил по-прежнему много?

Читать!

— Не хотите попробовать сделать что-нибудь в новых цифровых технологиях?

— Пока у меня потребности в этом нет. Думаю, на мой век ручной работы хватит. Тому, что сделано руками, я доверяю. Мы делаем настоящую фактуру, а в компьютере делают подобие нашей фактуры, подделку. Это не значит, что нельзя делать цифровые фильмы талантливо. Просто рукотворным я больше верю.

- 29.06Минкульт предложит школам «100 лучших фильмов»

- 29.06Алан Мур впервые пробует себя в кино

- 29.06Томми Ли Джонс сыграет агента ФБР в фильме Люка Бессона

- 29.06В Карловых Варах покажут «Трудно быть богом»

- 28.06Сирил Туши снимет фильм о Джулиане Ассанже

Самое читаемое

- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 3451905

- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 2343475

- 3. Норильск. Май 1268943

- 4. Самый влиятельный интеллектуал России 897762

- 5. Закоротило 822250

- 6. Не может прожить без ирисок 782904

- 7. Топ-5: фильмы для взрослых 759878

- 8. Коблы и малолетки 741194

- 9. Затворник. Но пятипалый 471975

- 10. ЖП и крепостное право 408055

- 11. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 403451

- 12. «Рок-клуб твой неправильно живет» 370763