Так говорят не про искусство, а про школьные оценки: «крепкая четверка» (ну или пятерка) за изощренное следование образцам.

Основное правило мейнстрима: добродетель – не новизна, а знание интеллигентских паролей-отзывов

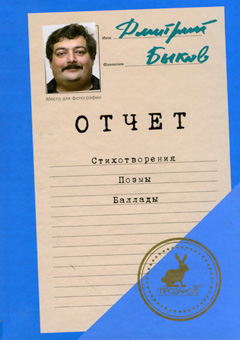

Выход поэтической книжки Дмитрия Быкова «Отчет», которая представляет собой «полное собрание лирических произведений по состоянию на 1 января 2010 года», — хороший повод поговорить о давно назревшей проблеме системы координат в поэтической критике. Вернее, о проблеме двух параллельно существующих систем координат.Читать!

Ответ вроде бы очевиден: для Ирины Сурат поэзия одно, а для Михаила Айзенберга, например, — что-то совсем другое: это нормально. Актуальная поэзия (что бы ни понималось под этим словом) и поэтический мейнстрим большую часть времени находятся в состоянии своеобразного «холодного мира». Дальнейшему потеплению этих отношений мешает, однако, то обстоятельство, что в глазах широкой публики (и некоторой части профессионального сообщества) они пересекаются, а для внешнего наблюдателя смешиваются порой до неразличимости. Это хорошо видно на примере опроса, который провел недавно в ЖЖ Анатолий Воробей. В первую очередь жертвой усредняющего контекста падает, разумеется, поэзия, работающая с традиционной просодией. Тут, по евангельской метафоре, «будут двое на одной постели: один возьмется, а другой оставится»: поэты связаны между собой эстетическими воззрениями и дружескими отношениями, вряд ли кто-нибудь возьмет на себя ответственность классифицировать с этой точки зрения, скажем, участников «Московского времени».

Но когда речь заходит о более полярных и менее неприкосновенных фигурах, у одной из сторон иногда сдают нервишки — и тогда начинается ядерная война. Многим памятна прошлогодняя, в разных смыслах удивительная, инициатива Евгении Вежлян, куратора читательского дискуссионного клуба, предложившей устроить дискуссию на тему «Поэт ли Вера Полозкова?», и красноречивая реакция популярной поэтессы. «Поэт или не поэт» — универсальный и, похоже, единственный аргумент, который используют и ваши, и наши: он не имеет иного смысла, кроме субъективно-оценочного. Никто не дает себе труда определить (ну, или хотя бы попытаться): поэт — это кто? И самое интригующее: а если «не поэт» — то кто?

Между тем критерий есть, и он устроен (по крайней мере отчасти) так же, как и в прозе, которую мы делим на «коммерческую» и «высокую» (оказываясь, таким образом, иногда в парадоксальной ситуации, при которой литература может быть высокой, но плохой). Открывая новый роман, я хочу удивиться. Открывая детектив, я жду соответствия моим жанровым ожиданиям и буду очень обижена, если убийцу так и не найдут. Поэтический мейнстрим в этом контексте предстает своеобразным аналогом жанровой прозы (или кино).

С.С. Аверинцев назвал филологию «службой понимания»: можно сказать, что если филология выполняет эту функцию для текста, то поэзия — непосредственно для языка. Традиционно стихотворение всегда сравнивали с молитвой — сегодня кажется более уместной аналогия с психоаналитической сессией. Не только потому, что психоанализ во многом занял в современном обществе ту нишу, которую прежде занимала религия. Поэзия действительно сходна с ним: техника ее производства порой напоминает то, что Фрейд назвал методом свободных ассоциаций, но главное — она тоже по-своему впервые называет по имени опыт, для которого раньше не было слов. И не стоит удивляться, что с точки зрения неподготовленного читателя этот новый опыт языка часто кажется смешным, бессмысленным или косноязычным. Продолжая сравнение, можно заметить, что поэзия в ряде случаев требует от автора преодолеть сопротивление современной ему литературной нормы, традиции, хорошего вкуса, стыдливости и даже морали, исподволь меняя человеческие представления об этих понятиях1. Из вышесказанного понятно, почему новому поэтическому слову на то, чтобы добраться до широкого читателя, требуется лет двадцать. За это время оно входит в ткань языка и преобразует ее таким образом, что человек, чье сознание этот самый язык и формирует, оказывается способен вернуться к первоисточнику. Мейнстрим, консервативный по своей природе, оперирует уже сложившимися представлениями о красоте, гармонии, вкусе и норме.

В том, что касается непосредственно Дмитрия Быкова: детали своего конструктора он в открытую предъявляет читателю сам «и день и ночь, и письменно и устно»: это Пастернак, Окуджава, Михаил Щербаков и далее — смотрите его книги и критические статьи. Позиция эта вполне достойная и некоторым образом честная: автору нечего скрывать, некем и незачем притворяться.

Вот цитата из стихотворения 1995 года «Военный переворот»: «Качество жизни зависит не — / Долбаный Бродский! — от / Того, устроилась ты на мне / или наоборот». Это глубокомысленное замечание звучит как пародия, не оправданная на уровне контекста, и объясняется, вероятно, тем обстоятельством, что поэт не нашел (или не стал искать) иной поэтической формы, кроме узнаваемой самым неискушенным читателем с первого взгляда (Бродский ли, право, виноват?). Автор, впрочем, не оправдывается. Рассуждая в разных текстах о вторичности этих же самых текстов, Быков ставит ее себе не в укор, а в заслугу в соответствии с основным правилом мейнстрима: добродетель не новизна, а знание интеллигентских паролей-отзывов: «Что ни слово — то цитата / Как еще узнаешь брата». Характерный эпитет употребляет в процитированной нами рецензии Андрей Василевский: «крепкие стихи». Так говорят не про искусство, а про школьные оценки: «крепкая четверка» (ну или пятерка) за изощренное следование образцам.

Движущая сила текста у Быкова — инерция. Инерция традиции, инерция метра, инерция образного ряда. Инерцию сознательно используют многие, но, как правило, у нее есть свое законное место — служебные жанры: комические стихи, например, или дружеское послание. В других случаях с ней приходится так или иначе работать. Об этом есть программное стихотворение Алексея Цветкова — «Генеалогическая баллада», посвященная Юнне Мориц и толкующая о Пастернаке (пароли и явки все быковские): «…Завидно, и хочется впасть в подражанье, / Из груды обломков собрать эталон»; и чуть дальше: «…Там лес парадоксов, там критик в сторожке. / Мы все поначалу кружили в сторонке, / Превыше бесславья страшась одного: / Тропы эпигонов, зачумленной зоны. / Но в грозу лиловы глаза и газоны / И это, бесспорное, в нас от него» (1978). Сравните у Быкова, «Колыбельная дневного сна»: «Но в это же время, над той же рекой, / В лиловом дыму вымывая проходы, / В ответ собираются силы такой, / Такой недвусмысленно ясной природы, / Что я ощущаю мгновенный покой» — и дальше: «...И я засыпаю, почти замурлыкав, / в потоке родных переливов и бликов / Плывя в грозовую, уютную тьму. / У тех, кто клубится в лиловом дыму, / Всегда бесконечное множество ликов, / А мы остаемся верны одному» (2004). Эти два стихотворения между собой никак не связаны, это не посвящение Цветкову — ничего такого. Алексей Цветков решает для себя проблему: «Наверное, так обретают свободу — / Простым осознаньем врожденных цепей». Быков спустя четверть века просто не видит здесь проблемы. Есть ощутимая разница между поэтом, чья рефлексия на тему собственных отношений с традицией становится темой его поэзии (таковы Сергей Гандлевский или Лев Лосев, в известном смысле — Тимур Кибиров), и автором мейнстримных стихов, который садится на традицию, как на поезд, и едет, наблюдая в окно любовь, смерть, осень и родину, время от времени подмигивая стоящим у насыпи читателям цитатами-паролями.

Быков, кажется, наиболее верен себе как поэту в текстах, которые сам он не включил в «избранное» — а именно в своих стихотворных фельетонах на злобу политического момента. Как раз в этом служебном жанре его метод полностью оправдан — просодия используется просто как флешка, носитель информации: рифмованный регулярный стих физически приятно читать и писать, запоминается он легко («внешний вид книги приятен»). В эпических жанрах, к которым вроде бы относятся быковские поэмы и баллады, естественным ограничителем традиционно становится сюжет: современный читатель «Илиады», ищущий в ней поэзии, может прочесть список кораблей до середины и заскучать, но в свое время поэтическая форма имела технический смысл, облегчала устную передачу важной информации. Но многословие Быкова за рамками стихов на злобу дня — самоцель. Почему Быков ту или иную мысль вообще излагает в рифму? — Потому что может. «У Лема есть такая теорема — / Точнее, лемма, — / Изложенная в книге “Божий глас”: / Она сложна и несколько занудна, / Но говорить стихами мне нетрудно, / И я сейчас». И сейчас, и еще раз, и еще много-много раз.

Пример (стихотворение называется «Шарманка»): «Все перезабылось, накренилось, покривилось, покосилось, / Прелесть запустения на мерзость поменялась за полдня, / Летнее осыпалось и вылезла такая некрасивость, / Что уже и снег бы поскорей, и хорошо бы без меня. / Кончилась уместная, поместная запущенность усадеб — / Мается садовник: никакой не окупается расход, / Все перегнивает, что посеет, глохнет все, что ни посадит, / Все, что приколотит, отпадет, что ни вскопает — зарастет. / Лес зарос, крыльцо горбом, забор просел, столбы куда-то делись...» — нет никакой веской причины закончить описание осенней природы (она же — оставленная Богом страна) в этом месте, а не в любом другом или вообще нигде. Усвоив формальные приемы, выучив словарь синонимов и как будто позаимствовав готовый мотив у Михаила Щербакова, шарманку можно крутить бесконечно.

Осознавая это, автор дает объяснение именно с точки зрения прагматики творчества: «Избыточность — мой самый тяжкий грех! Все это от отсутствия опоры. Я сам себя за это не люблю. Мне вечно надо, чтоб дошло до всех — и вот кручу свои самоповторы: все поняли давно, а я долблю! Казалось бы, и этот бедный текст пора прервать, а я все длю попытки, досадные, как перебор в очко, — чтоб достучаться, знаете, до тех, кому не только про мои избытки, а вообще не надо ни про что!» Иными словами, текст вообще преследует не собственно поэтическую, а публицистическую цель.

Понятно, что мейнстрим раздражает поэтический цех, когда берет его открытия и популяризует их, сводя к формальному приему. Но сама цель мейнстрима бескорыстна и благородна, просто бессмысленно мерить его поэтической меркой. Именно поэтому кажется разумным говорить о поп-поэтах или хорошо, или никак. Однако Быков провоцирует нарушить молчание, поскольку выступает одновременно как автор стихов и как критик с последовательной и полемически заостренной позицией; смешивать два этих ремесла — не моя, а его инициатива.

Читать!

Дмитрий Быков. Отчет. М.: ПРОЗАиК, 2010

__________________

1 Стихотворение «Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем», написанное Анной Ахматовой в 1911 году, в каком-то смысле так же скандализировало широкую общественность, как доклад о собственных сексуальных фантазиях порки, сделанный Анной Фрейд в 1922 году перед Венским психоаналитическим обществом: в первом случае речь о поэтической, а во втором о научной добросовестности.

Выражаем благодарность магазину «Фаланстер» за предоставленную книгу

Ссылки

КомментарииВсего:20

Комментарии

-

библиотекарь-графоман василевский тут особенно хорош. быков читает в среду пойдемте - послушаем, а там и решим, кто поэт, а кто подлизывает

-

Может быть, я неясно выразилась, но я в данном случае не вижу разницы между эстетической позицией Василевского и Быкова: наоборот, художественное явление (в широком смысле - не собственно Д.Б.) порождает критику, говорящую с ним на одном языке.

-

Да ладно, чего там. "Неясно выразилась" - это привычный фирменный знак Варвары Бабицкой.

- 29.06Стипендия Бродского присуждена Александру Белякову

- 27.06В Бразилии книгочеев освобождают из тюрьмы

- 27.06Названы главные книги Америки

- 26.06В Испании появилась премия для электронных книг

- 22.06Вручена премия Стругацких

Самое читаемое

- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 36691274

- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 9885278

- 3. Норильск. Май 1307275

- 4. ЖП и крепостное право 1122597

- 5. Самый влиятельный интеллектуал России 911004

- 6. Не может прожить без ирисок 861754

- 7. Закоротило 843230

- 8. Топ-5: фильмы для взрослых 803644

- 9. Коблы и малолетки 776177

- 10. «Роботы» против Daft Punk 695168

- 11. Затворник. Но пятипалый 529080

- 12. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 457062