МАРТЫН ГАНИН полемизирует с недавней статьей Валерия Шубинского, утверждая, что осмысленной враждебности не бывает, а продуктивной может быть только объективная и беспартийная критика

Имена:

Валерий Шубинский · Григорий Дашевский · Илья Кукулин · Лев Данилкин

© Ellen Gallagher / Courtesy Shaheen Modern and Contemporary Art

Эллен Галлахер. Абу-Симбел. 2005

Как-то приятель мой, человек далекий от литературы, позвонил мне, ознакомившись с некоторым литературным журналом, не самым толстым. Журнал вызвал у него заметное неудовольствие, которое он и поспешил мне высказать. «Ну поэзия ладно, — сказал он, — поэзия неподсудна, но проза! Если это современная проза, то мы погибли». Ну погибли не погибли, но подозрительно часто приходится вспоминать шутку Дмитрия Савицкого про «открыл новый тупик в прозе». Фраза, однако, запомнилась мне не этим, а странным «Поэзия неподсудна». Действительно, с чего бы это?

Собственно, разговор затеян по поводу статьи «

Объективность и объект», опубликованной петербургским поэтом

Валерием Шубинским в «Новой камере хранения». Текст этот на первый взгляд не вызывает существенных вопросов, — но только на первый. Вкратце посыл Шубинского состоит в том, что в силу определенных причин в современной поэзии чрезвычайно затруднен открытый разговор о неких «важных вещах». Входящие в условный «цех» поэты не предъявляют друг другу претензий, руководствуясь исторически сложившимся представлением о солидарности, которое в современных условиях изжило себя и оказалось тормозом развития. Несколько раньше (и иначе) об этой проблеме писал

Григорий Дашевский («

Пора идти?», «Критическая масса», №2, 2004). В сущности, обе статьи о том, что открытое эстетическое размежевание могло бы оказаться для текущей поэтической ситуации плодотворным. Кроме того, в статье Дашевского прямо высказывается недовольство тем, что «слишком много поэтов, которых признают хорошими». Текст Шубинского, как мне представляется, содержит то же утверждение имплицитно: именно так представляется возможным (пусть автор меня поправит, если я ошибаюсь) истолковать его призыв к «осмысленной враждебности» в критике.

На первый взгляд к тексту Шубинского особых вопросов не возникает. На второй и третий — возникает, и множество. Возможно, и впрямь вошедшая в обычай солидарность является продуктом социокультурных реалий советской эпохи. Но существует ли вообще описываемый критиком пакт о ненападении? Что, если бы его не существовало,

Аркадий Драгомощенко и Елена Шварц бросились бы писать «осмысленно враждебные» статьи друг о друге? Я не знаком с поэтической средой вовсе, и, возможно, Валерию Шубинскому виднее, но исходя из презумпции вменяемости я, например, как человек внешний по отношению к ситуации, предположил бы скорее, что Елена Шварц и Аркадий Драгомощенко признают друг друга значительными поэтическими величинами в рамках

разных поэтик. Это действительно не предполагает любви, но любовь такое дело, сердцу не прикажешь.

«Поэт, принадлежащий к тому или иному кружку, может признавать, что участник другого кружка не менее талантлив. Но признать иную картину мира равноправной моей — не для литературного процесса или для вечности, а персонально для меня, я, конечно, не могу… И никто не может», — пишет Шубинский. Отмечая значимый переход к первому лицу, приходится, однако, признать, что фраза эта вполне себе верна, — однако для поэта, а не для критика. Вместе с тем всего через несколько предложений речь идет уже не о поэте, а о критике, — в частности, Шубинский критикует статью Кукулина в январском номере «

Нового мира», говоря о том, что попытка беспристрастной аналитики оборачивается авторитаризмом. Мне представляется, что здесь имеет место некоторая путаница, вызванная одним всем известным печальным обстоятельством.

Читать текст полностью

В России критикой поэзии занимаются сколько-нибудь систематически практически исключительно сами поэты. Причины этого неоднократно обсуждались: культура, существовавшая долгое время в рамках непубличных структур, породила разнообразную и качественную поэзию; с прозой дело обстояло уже сложнее, поскольку ей в большей степени необходима публичность, по крайней мере в России. А уж критика в отсутствие публичных институций едва выживает: она принципиально является публичной, это машинерия, основанная на свободном обмене мнениями. Лакуны, образовавшиеся в результате крушения советского мира, заполнены (речь о критике прозы) по преимуществу продуктами распада: составленный Романом Сенчиным сборник «Новая русская критика. Нулевые годы» дает об этих продуктах довольно полное представление. В поэзии, однако, все не так безнадежно, — как раз за счет того, что сами акторы процесса зачастую и выступают в качестве критиков. Это происходит буквально по всему спектру — от Алексея Алехина и Елены Невзглядовой (публикующей стихи под псевдонимом) до Александра Скидана и Данилы Давыдова. Все сколько-нибудь заметные фигуры в области критики поэзии (за редкими, но значимыми исключениями) сами являются поэтами.

В тексте Шубинского эти два занятия оказываются склеены, в чем мне видится методологическая ошибка. От поэта требовать признания иной картины мира, равноправной его собственной, действительно было бы странно. От критика требовать этого необходимо. Если уж русская литература оказалась в такой ситуации, проявлением добросовестности в ней следует считать как раз «объективную / беспартийную / всеприемлющую» критику. Это не отменяет права поэта принимать или не принимать иные поэтики и высказываться на этот счет, к примеру, в интервью. Но это будет высказываниями поэта, а не критика.

Разумеется, речь идет о критике, в принципе ставящем себе добросовестные задачи. Добросовестными в текущей ситуации являются задачи некоторым образом научные; это задачи наблюдения, вычленения тенденций, рефлексии над общей картиной — и они могут быть выполнены только трезвым, по возможности не замутненным эмоциями умом. Возможно ли это вообще в ситуации, когда критиками являются сами поэты, — вопрос, который можно дискутировать. Мне кажется, что да, возможно. Но, вероятно, есть на этот счет и другие мнения.

Шубинский прав, когда пишет о том, что независимый обозреватель приходит на критическое поле со своим взглядом, это верно. Но открытый разговор и должен происходить между независимыми обозревателями с различной позицией. Осмысленности и результативности этого разговора может поспособствовать как раз добросовестность и трезвость таких критиков. Как ей может поспособствовать «осмысленная враждебность», о которой говорится в статье, не совсем понятно. Более того, не совсем понятно, как такая осмысленная враждебность вообще может выглядеть. С примерами враждебности неосмысленной мы хорошо знакомы — тексты упомянутой чуть выше Елены Невзглядовой или Виктора Топорова как раз и являют собой яркие примеры подобного рода. Но где же хоть один текст из позиции враждебности осмысленной, может ли он вообще существовать?

На мой взгляд, представления о монолитности нынешнего поэтического поля в целом сильно преувеличены. Когда взгляды подобного рода высказывает, например, Всеволод Емелин, это понятная стратегия принципиального аутсайдера, которая может строиться только на отталкивании от мейнстрима. И если этого мейнстрима не существует — а его не существует, — то следует его вообразить, сконструировать, что Емелин и делает. Однако в действительности русское поэтическое поле, на взгляд внимательного наблюдателя, является как раз довольно фрагментированным. Можно спорить о том, достаточна ли эта фрагментация, хорошо ли она оформлена институционально (плохо); однако движение идет как раз в направлении, которое Дашевский в давней статье называет наиболее логичным, — в направлении деления на секты или, говоря иными словами, в направлении построения множественных иерархий. Другое дело, что оно, возможно, идет не так быстро, как кому-то хотелось бы, однако идет. Даже если взять поэтическое книгоиздание, видно, что степень пересечения списков авторов разных проектов (в разной степени живых) — «Автографа» («Пушкинский фонд»), поэтических серий «Нового издательства», «АРГО-РИСКА», «Нового литературного обозрения», «Русского Гулливера» — гораздо ниже, чем раньше. Да и количество проектов пусть медленно — шаг вперед, два шага назад, — но растет. Фрагментация заметна и на уровне периодики: одновременно растет количество авторов, которые не могут быть напечатаны одновременно в «Арионе», «Знамени», «Детях Ра», той же «Новой камере хранения», многие журналы постепенно переходят к той или иной разновидности «партийности». Это медленный процесс, но кто сказал, что он должен быть быстрым?

В 2008 году Лев Данилкин объяснял, что у русской литературы есть «длинный хвост». Под литературой он имел в виду прозу. Согласиться с этим никак невозможно: как раз у русской прозы хвост очень короткий. А вот у поэзии — длинный. Сейчас я попытаюсь объяснить, что имею в виду.

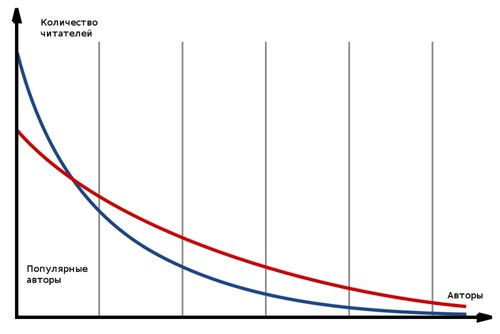

На графике, который вы видите, две кривые. По горизонтальной оси расположены все, ну, скажем, авторы; по вертикальной — количество их читателей. Чем ближе к началу горизонтальной оси координат расположен автор, тем он популярнее. Для примера скажем, что в этой части находятся Дмитрий Быков, Вера Полозкова и, не знаю, Михаил Щербаков. Чем дальше вправо, тем читателей меньше. Синяя кривая — это кривая так называемого нормального Гауссового распределения. Это значит, что у небольшого количества авторов читателей очень много, а у большинства — совсем немного. Красная кривая как раз демонстрирует нам «длинный хвост»: у популярных поэтов читателей «меньше, чем положено», а разница распределена более равномерно между авторами, менее популярными. «Количество читателей» здесь — довольно условная величина, но за неимением других инструментов сгодится и так.

В другой своей статье, опубликованной в журнале «Октябрь», Шубинский говорит о том, что русская поэзия в отличие от прозы практически выключена из рыночного поля. Это и правда, и неправда. Но представляется несомненным, что наличие «длинного хвоста» на поэтическом поле связано, во-первых, с тем, что ситуация не искажается маркетинговой политикой больших издательств, которые в России, как правило, делают ставки на ограниченное количество авторов хитов (на неразвитом в инфраструктурном плане, плохо структурированном рынке книжных продаж это более выгодная стратегия); а во-вторых, с тем, что хороших поэтов сегодня просто больше, чем прозаиков (по историческим причинам, о которых вскользь говорилось выше, а также по некоторым другим). С прозой дела обстоят гораздо хуже: уберите пять — десять имен первого ряда, и не останется почти никого (см. синюю линию на графике).

Вокруг признания или непризнания факта существования этого «длинного хвоста» ломается слишком много копий. Разговоры о том, сколько у нас хороших поэтов, шесть или шестьдесят, являются постоянным фоном разговоров о нынешней русской поэзии вообще — причем, опять же, по всему спектру. Текущее положение вещей и впрямь несколько трудно принять. Попросите кого-нибудь назвать наиболее значительных поэтов «золотого века» — в лучшем случае вы получите пять имен. Наиболее значительных поэтов века Серебряного — то же самое, может быть, семь. Вопрос о том, как работает механизм формирования канона, мы здесь обсуждать не будем: слишком сложно для получающейся статьи. Однако, на мой вполне сторонний (я не занимаюсь критикой поэзии профессионально), читательский взгляд, значительных поэтов в России сегодня больше, чем когда-либо; и не только на мой. Возможно, мы имеем дело с аберрацией близкого восприятия, но у нас нет той точки, из которой мы могли бы оценить вклад этой аберрации в предстающую перед нами картину.

Длинное отступление подводит нас к тому, о чем, на мой взгляд, в действительности говорит Валерий Шубинский (и не только он), — о том, чтобы свести текущую ситуацию к привычному состоянию «короткого хвоста». Она более комфортна, причем для очень многих. Для популярных поэтов, для читателей, которым в этом случае не придется разбираться с довольно большим корпусом очень разных текстов, для критиков — в общем, действительно почти для всех. Более того, если хвост короткий, то и необходимости выстраивать множественные иерархии, в общем, нет: их в такой ситуации выстраивать не из кого, а если и есть, так малыми величинами вполне можно пренебречь.

{-tsr-}По сути, разделение на «секты» равнозначно разделению реального «длинного хвоста» на множество коротких, равносильно «сведению задачи к предыдущей». Этот процесс естественный, его диктует понятное желание простой схемы. Понятно и то, что избежать этого не удастся. Однако по-настоящему продуктивной в этой ситуации окажется та критика, которая будет «объективной / беспартийной / всеприемлющей». Только в ее распоряжении окажется полная картина происходящего. Только рефлексия (пусть хоть тысячу раз «филологическая») sine ira et studio окажется в конечном итоге продуктивной и для поэта, и для читателя, и для возможного будущего исследователя.

Что касается двух высказываний о Ходасевиче, которые Шубинский приводит в конце своей статьи, и риторического вопроса о том, возможно ли второе без первого, ответ прост: да, возможно.

Емелин, на мой взгляд, куда ближе к тому, что сейчас принято называть актуальной поэзией ¬– собственно говоря, только в этом смысловом пространстве его литературный проект обретает многомерность. Вне поля, где действуют люди и институции, которым противопоставляет себя Емелин, его стихи размагничиваются, становятся просто-стихами – более и менее удачными. По сути дела, только на этом поле они и могут быть прочитаны по-настоящему – в контрастном свете старательно выстроенного «конфликтного» контекста. «Жидопидорасы» и прочие литературные враги Емелина являются его подлинными адресатами; в отсутствие противника его литературная стратегия разом теряет смысл. Случай Быкова – противоположный; здесь действительно приходится говорить о двух несообщающихся этажах, двух традициях, едва ли не двух параллельных литературах: с разными представлениями об удачах и неудачах, с разными критериями оценки текста, с разными авторами – и редкими, почти несуществующими точками совпадения. Здесь как раз нет ни пространства для полемики, ни обоюдной раздраженности или завороженности: конфликту неоткуда взяться.

http://mariastepanova.livejournal.com/14556.html#cutid1

— Кажется, что как раз наоборот.