Казалось, здесь наступил одновременно классовый мир и мир цивилизационный – долгожданное равноправие между Россией и Западом.

ЕКАТЕРИНА ДЁГОТЬ увидела лучшую заграничную выставку русского искусства за последние годы. Но почему-то впечатления от нее переплелись с мыслями об отставке Лужкова

Путешествие без свойствЧитать!

Такое же чувство у многих рождала, с первой же минуты, и выставка. Впечатления публики (очень многочисленной), насколько я подслушала, выражались в слове «наконец-то». Наконец-то, говорили русские, наше искусство представлено на том уровне, которого оно заслуживает: компетентные западные кураторы, долгая внимательная подготовка, престижная площадка, большие белые залы, высокобюджетный продакшн. Наконец-то, говорили итальянцы, из России приехало что-то серьезное, доделанное, ясное и без сучков; европейское и вместе с тем вполне оригинальное.

Кураторы — знаменитый Франческо Бонами и его более молодая коллега Ирене Кальдерони — выбрали двадцать художников, среди которых есть и известные, и юные; но важнее всего то, чего тут нет. Демонстративно отсутствует все, что до сих пор считалось обязательным для репрезентации русского искусства за границей: комические этноклише, фигуративная коммерческая живопись (собственно говоря, любая живопись), а также высокозатратное компьютерное видео. На выставке в Турине нет никаких преступлений против вкуса, и кажется, что наступил долгожданный конец эпохи нуворишества, гламура и кривляния по их поводу, выдающего себя за критику.

Вместо этого выставка представляет лаконичные инсталляции и видео, иллюстрирующие главный тезис (навеянный идеями Анатолия Осмоловского, на которого тут прямо ссылаются), — о том, что русское искусство повернулось от социально-политической рефлексии к рефлексии чисто художественной, что оно осваивает пространство эстетики, причем эстетики минималистического свойства. Многие работы шли в русле политического минимализма, о котором недавно писал Давид Рифф. В России о политическом смысле не принято говорить, тем не менее многие знают, что для интернациональной репрезентации он практически обязателен, поэтому вещи работают на двух уровнях: для одних как красивый объект, для других — как отсылка к политической проблематике. Так, например, работали скульптуры Станислава Шурипы и Анатолия Осмоловского, о которых еще скажу, или инсталляция Саши Ауэрбах (деревянные объекты, являющиеся изображением страницы паспорта с шенгенской визой), или черно-белая серия Давида Тер-Оганьяна, которая за красотой форм скрывает насильственно-геометрические очертания стран колониальной Африки. Собственно, в названии выставки есть игра слов (Modern Ikon), так что, очевидно, имелось в виду указать и на привязанность русского искусства к изображению. В этом смысле центральными были кованые прозрачные рельефы Дмитрия Гутова — известная его серия, в которой хаотический рисунок из железных прутьев с одной точки прочитывается как воспроизведение рисунка Рембрандта.

По вернисажу носились слухи, что выставку могут захотеть показать у себя и какие-то другие институции и что триумфальное шествие русского искусства по миру продолжится. При этом все тут хорошо знали, что вообще-то идея «триумфального шествия» художников из какой-то одной страны есть признак провинциальности, такое давно в мире не практикуется. Но Россия за двадцать лет так и не вышла на тот уровень, когда русских художников включали бы в международные выставки на общих основаниях. По-прежнему необходимо «первое знакомство» — в который уж раз, трудно сосчитать. Все очень надеются, что это последняя попытка и что дальше русских художников начнут узнавать в лицо без посторонней помощи.

Основные надежды в этом вопросе устремлены, и справедливо, в сторону директора фонда «Виктория» Терезы Мавики, которая за последние годы сделала для русского искусства столько, сколько никто другой, хотя она редко называет себя куратором и вообще держится в тени. Эта давно живущая в России итальянка работала со множеством партнеров. Она стояла у истоков фонда Stella Art, была в числе основателей фонда «Современный город», некоторое время определяла международную политику галереи «Риджина», а сейчас нашла финансовую ступень, наиболее отвечающую ее масштабам, — заоблачный уровень компании «НОВАТЭК», президент которой Леонид Михельсон и является владельцем фонда «Виктория». Именно Тереза Мавика соединила всех со всеми, и можно быть уверенным, что выставка «Модерникон» — этапная: она маркирует не только новый тип цивилизованного покровителя (в новом фонде, чуть ли не впервые в России, уважительно относятся к авторам и, в частности, не пытаются экспроприировать у них работы), но и новый вкус, новый стиль, новый консенсус, к которому присоединяются и многие художники (см. видеоинтервью с ними). Выставка в Турине — не просто набор самых известных имен (как, видимо, обстоит дело с многострадальной выставкой «Контрапункт» в Лувре), а заявка на тенденцию.

Встреча элит

Эта тенденция определяется консенсусом современного российского искусства и современного российского большого бизнеса. С туринской выставкой в русское искусство впервые пришли очень большие деньги и новый класс, который подходит к своему самоосознанию через искусство, как это было в русской традиции XIX века. Этот класс солидаризируется с неким «западным вкусом» и отдает ему бразды художественного — например, кураторского — правления, но тем не менее «Модерникон» явно выражает и собственный его вкус, это очень чувствовалось на выставке и в реакции на нее.

Всегда ли искусство выражает интересы того, кто финансировал выставку? Нет, разумеется, нет. Ни в Германии, ни во Франции, ни в США современное искусство (по крайней мере действующие, актуальные художники) не связано так тесно и лично с капиталом, не выражает его интересы; капитал этого вовсе не ждет и в этом не нуждается. Но в России государственные художественные институции слабы и финансово, и интеллектуально. Часто создается впечатление, что они вообще готовы немедленно отдать все современное искусство как сферу деятельности — например, музейное строительство и формирование коллекций — в частные руки, если в этих руках окажутся деньги. Общественных же художественных институций сейчас в России практически нет вообще, а художники, за редким исключением, не чувствуют никакой связи с обществом, привыкнув считать, что оно к языку современного искусства относится враждебно. Художник по старой памяти убежден, что его никто не понимает (более того, это питает его самооценку), и ради легитимации объединяется с сильными мира сего. На протяжении последних двадцати лет российский арт-мир защищался от «некультурного потребителя», оправдывая современное искусство не столько как «передовое» или «прогрессивное» (эти категории были дискредитированы антикоммунистической пропагандой девяностых), сколько как форму элитарного знания и вкуса. И вот наконец арт-мир дождался людей, которые это услышали и отреагировали. Бизнес и искусство шагнули навстречу друг другу, к чему нас давно призывали. Шагнули с обеих сторон.

Социальная история современного русского искусства еще не написана. Почему-то под словом «социальный» у нас имеется в виду только то, что относится к бедным, и с этим, видимо, связано скрытое и открытое, но равно глубокое презрение к социально-политической проблематике. Счастье все еще представляется состоянием, в котором человек может о социальных проблемах наконец забыть. Однако и сверхбогатым, особенно в России, где этот статус еще в новинку, тоже нужно формировать свое классовое самосознание. И как раз в этом сейчас они стали опираться на современное искусство, увидев в нем уникальный ресурс элитарности.

Ольга Чернышева. Clippings. 2010.

Видеоинсталляция состоит из 24-х жидкокристаллических экранов, видео, 24 Прелюдии и фуги соч. 87 Дмитрия Шостаковича в исполнении Кейта Джарретта

В двухтысячные уцелевшие «красные пиджаки» и пришедшие им на смену средние бизнесмены стали понемногу покупать это искусство (какую-то его часть, во всяком случае), художники подстроились под их вкус. Их искусство утратило прежний «проектный» характер, когда потребитель был только гипотетическим, представлял собой художественную

Читать!

{-page-}

Фото на фоне выставки

Бонами — куратор опытный, если не сказать усталый. Как он построил выставку, хорошо видно: когда минималистские работы недотягивали в пафосе, он применял брутальный

Читать!

В следующем зале, главном на выставке, этот прием визуального монтажа снова реализован в сочетании ползучих скульптур Осмоловского с графикой Давида Тер-Оганьяна, рисунками Пепперштейна и рисунко-скульптурами Гутова. Вслед за этим (выставка построена в виде жесткой последовательности залов) идет зал коллажей Анны Паркиной, где как бы разъясняется прием монтажа отдельных элементов — когда-то авангардный и прогрессивный, а ныне суперкоммерческий и рекламный, прием для быстрого считывания, для мгновенной укладки информации в голову зрителя. Тут мне стало, честно говоря, скучно. Выставка сделана красиво, читается легко, но она никак не ставит под сомнение «условия спектакля», нормы «выставочности». Она примирена с ними.

Например, с тем фактом, что произведение по умолчанию должно быть представлено в наиболее выигрышном виде: на чистом белом фоне, обозримым, хорошо освещенным, ясно сопоставленным с чем-то другим. Скульптура — так, чтобы было много места вокруг. Вроде бы это должно дать возможность рассмотреть вещь со всех сторон. Однако это «Рабов» Микеланджело можно смотреть часами с разных сторон и все время открывать что-то новое. Современное же искусство, нравится нам это или нет, если оно представляет собой изолированный объект, покоится на другом принципе восприятия: быстро посмотреть, а потом где-нибудь в другом месте долго думать. Если, конечно, есть такое желание и — что очень важно — если в самих условиях показа есть что-то царапающее взгляд, некомфортное, не оставляющее даже спустя несколько дней.

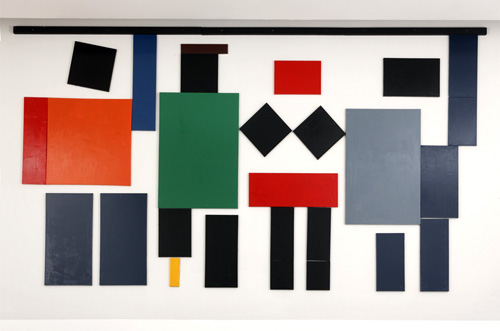

Александра Галина и Давид Тер-Оганьян. Четверо в метро. 2010.

Инсталляция, эмаль на холсте и дереве, 270 х 490 см

Дело не в том, что выставка сделана одним частным фондом, который, вероятно, собирает свою коллекцию, в помещении другого частного фонда, владелица которого, Патриция Сандретто Ре Ребауденго, такую коллекцию уже имеет. Такой тип присваивающей репрезентации является в нынешнем мире нормативным (это было не так еще в первой половине ХХ века, когда практиковалась шпалерная развеска, создающая совсем другие отношения между зрителем и визуальным материалом). Зритель и куратор полностью охватывают, иначе говоря — контролируют каждую работу, строго следя за границами ее отдельности (каждая тут — в своем зале). Критик Валентин Дьяконов видит в этом «уважение к художнику» и сожалеет, что у русских кураторов на такое уважение нет ни денег, ни умения, но мне-то очевидно, что речь идет скорее о своего рода вежливости, о соблюдении неких стандартных «прав произведений», подобных «правам человека». Про «права человека» все известно (читай, например, многочисленные пламенные филиппики Жижека на этот счет) — эта неолиберальная политика есть не что иное, как запрет на добровольную уступку этих прав самими же их субъектами ради некоего высшего идеала, запрет на героическую трансгрессию, на подвиг, в конце концов. И то же самое с работами — их уважают, пока они не преступают некоторых границ.

Это очень хорошо видно на примере одной-единственной, но серьезной кураторской ошибки, допущенной авторами этой блестяще построенной выставки. Речь идет об экспозиции фотографий Сергея Браткова. На выставку попали его панорамные снимки безалаберной, смешной и трагичной в своей противоречивости действительности (в данном случае украинской) — редкий на выставке реалистический акцент, которому вторит серия видеодневников Ольги Чернышевой, та самая, что была показана недавно в «Гараже». Если говорить просто и даже слишком просто, то Чернышеву в этой жизни интересует ее глубина, поэтому ее излюбленной формой является лайтбокс. Его-то и имитируют в данном случае ее слегка движущиеся — или совсем не движущиеся — видеоработы. Браткова же интересует широта, в прямом и переносном смысле, поэтому его парадигматическая форма — это панорама, почти на грани сил человеческого взгляда.

Но этой панораме нужно место. Ей нужно право нарушить право, ей нужен монументальный масштаб, даже за счет сокращения количества вещей, ей нужна пустота вокруг, и не для того, чтобы зрителю было где отдохнуть от впечатлений: пустота нужна самим этим вещам, потому что они все равно выйдут за свои пределы, подобно тому, как ружье дает отдачу. Но работы Браткова висели тесно, интимно, компактно и как-то слишком уж отдельно. Как какие-нибудь «просто фотографии». Не как большие исторические драмы, которые должны иметь право на столкновение с чем-то совсем другим, — и победить в этом столкновении.

Вообще система «выигрышного показа» в современных выставках обычно нарушается только видео, на фоне которого, как известно, особо не пофотографируешься. Поэтому как только оно возникло на выставке, она мне сразу понравилась гораздо больше. Сначала это было видео Якова Каждана, в котором он смонтировал знаменитый новаторский фрагмент «Колыбельной» Вертова (тот, где парашютистка — впервые в истории кино с синхронно записанным звуком — рассказывает, как страшно ей было прыгать) с фрагментом «Истории Аси Клячиной». Получился комментарий на тему cinéma verité шестидесятых (Вертов его очень мощно предвещает), и он приятно поразил меня своей неуместностью в выставке, весьма далекой от постановки вопроса о правде. За этим последовало несколько свежих черно-белых видео Алины Гуткиной, к которым я еще вернусь, а потом на меня обрушился фильм Виктора Алимпиева «Слабый Рот Фронт» (2010). Говорят, он был на последней Московской биеннале, но я его почему-то тогда не видела. В контексте этой выставки он показался мне просто шедевром, выдающимся политико-эстетическим диагнозом.

Группа неопределенно-абстрактных, как всегда у Алимпиева, персонажей совершает тягостные пантомимические церемонии, пытаясь поднять вверх сжатую в кулак руку. Попытки не удаются — кулак разжимается, рука падает, все, на что она способна, — это усталым жестом прижаться локтем ко лбу, чтобы проверить, нет ли жара. Иногда тому, кто вроде бы решился, пытаются помочь остальные: поднимают его всем миром под локти, но эта помощь парализует руку еще больше… Вся эта сцена, достигающая редкой точности, и эстетической, и политической, и психологической, прекрасно фиксирует нынешний момент современного русского искусства, в котором художник бессилен сделать заявление, и все, на что его хватает, — это выразить собственное нездоровье и неблагополучие или с пассивной теплотой отнестись к другому.

Это честный и трагический фильм про то, как не получается ни политическое высказывание, ни форма, и в этом смысле он представляет собой антитезис работам Осмоловского, которым на выставке отведено несомненно пафосное центральное место. Инсталляция Осмоловского «Рот Фронт» — тоже про жест сжатого кулака. Отпечатки, оставшиеся на куске глины, после того как эта глина была сжата рукой в кулак, — надгробный памятник ушедшему в историю жесту политической солидарности и готовности к действию. Звучало это все монументально и драматично, а в модели выглядело сильно, как страшные обглоданные косточки революции. На практике, когда вместо одного большого объекта возникло несколько средненьких, когда они оказались уложены на низкий постамент и бог знает зачем выполнены из чего-то полосатого, это выглядит смешно и неловко. Многие из гостей выставки не сговариваясь пришли к одному и тому же сравнению: крокодильчики на детской площадке. Вопрос о том, неизбежны ли крокодильчики, то есть неизбежен ли комизм законченной формы, самодовольной, поскольку она расплодилась, — остается для меня открытым.

В общем-то лучшие работы на выставке ставили форму и ее окончательность под вопрос. И Алимпиев, и Чернышева, с ее подробными поэтичными текстами, которые растворяли законченность визуального образа. И проект Елены Ковылиной «Равенство», в котором ради идеальной геометрии (когда тела составляют ровный прямоугольник с головами на одном уровне) люди должны по-птичьи вскарабкиваться на разновысокие табуретки, — работа о цене демократии. И видео Владимира Логутова «Пауза», где хрупкий эффект паузы на видеоплеере достигнут не в воспроизведении, а в самой съемке и длится на экране вечно, маркируя мучительную ситуацию нерешительности, пассивности, невозможности действия, — вот еще один политико-эстетический диагноз нашего времени (кстати, эту работу невозможно снять на видео, она нефиксируема, рассказ о ней приходится принимать на веру, что есть еще один изящный жест по саботажу законченной формы, без чего, с моей точки зрения, нет мыслящего искусства).

Кроме того, ряд работ как раз нарушал ожидаемые условия восприятия, контролируемость ограниченного объекта, предлагая вместо этого сложное поле значений, временную последовательность и логику исследования. Это был, например, проект Анастасии Рябовой — карта-схема (а теперь и сайт) работ художников, находящихся в коллекциях друг друга; или сложная многочастная инсталляция-история Арсения Жиляева, уже показанная в «Риджине», сделанная как бы от имени молодого художника, который пытается понять, чем был авангард, а в интернете наталкивается только на фотографии ресторанов под таким названием. (Надо сказать, на туринской выставке этот проект кажется особенно удачным — рядом с художниками, которые все знают, приятно натолкнуться на того, кто обладает продуктивным незнанием.) Ну, и уже упомянутая черно-белая серия Давида Тер-Оганьяна про насильственность геометрии, которая воспринималась бы совсем иначе (и гораздо более плоско), если бы ее не сопровождала специально изданная к выставке газета с текстами

Читать!

В общем, в итоге это оказалась хорошая и неглупая выставка про повествовательную интерпретацию формы, с работами, которые внутри выставки подвергали ее концепцию сомнению, что всегда не вредно. Но я, честно говоря, и так не очень беспокоилась за коллегу Бонами. Беспокоюсь я за отечественное искусство.

{-page-}

Модернизация и нормализация

В момент открытия туринской выставки еще не было известно об отставке московского мэра; когда я вернулась в Москву, это стало темой дня. Похоже, нарастает уверенность, что отставка эта маркирует конец одной эпохи и начало новой, в которой будет покончено с дурным вкусом. И это как-то наложилось у меня в голове на выставку в Турине, которая обещает то же самое.

Читать!

Искусство, которое лично поддерживал мэр Москвы, теперь будет заклеймено как дурной вкус, это ясно. (Крайне интересно, кстати, какова будет финансовая и вообще судьба тех художественных институций, которые финансировались городом Москвой и которые, справедливо или нет, есть тут связь или нет, как раз таки иногда обвинялись в периодическом сползании в китч.) Сейчас к нам придет «хороший вкус», и он, как мы видим, будет существовать на совершенно другой социальной и политической платформе.

Художники и критики к этому уже готовы. Они говорят о пластических ценностях, пестуют визуальную составляющую произведения, ратуют за возвращение к эстетике. Под это подводится художественная теория, которая призвана восполнить недостаток «культуры». Начал этот процесс, как известно, Анатолий Осмоловский; сейчас он выпустил первый номер нового теоретического журнала под названием «База». Выставки фонда «Современный город», в частности «Урбанистический формализм» Евгении Кикодзе и Олеси Туркиной, представляли собой первые попытки заявить о тренде. Возникали проблемы с названием. Слово «формализм» было неудачно, оно вызвало, помню, глубочайшее недоумение моих западных коллег, которые никак не могли понять, почему кураторы называли работы, например, Ирины Кориной формалистическими. О «политическом минимализме» критики и художники тем более не решаются говорить, но другого названия (кроме «передового искусства нашего времени», как написано на обложке журнала «База») пока не подобрали.

Но пока они думали, название выдвинула сама медведевская действительность: модернизация. Новый тренд и есть искусство модернизации. И с современным искусством (modern art) оно соотносится так же, как стилизация со стилем. Оно воспроизводит коды модернизма ради совершенно иных целей.

Я постоянно думаю о том, насколько мое восприятие окончательности и застылости формы в современном русском искусстве обусловлено политической ситуацией, все более окончательной и застылой, но идеологически упорно отрицающей это. Все меньшее пространство для демократии, для выбора, для изменений, и одновременно все большая риторика ускоренной модернизации — не напоминает ли мне все это как раз новейший русский формализм?

В этом смысле работы Дмитрия Гутова для меня очень важны. Каков их вектор? Находя ту точку, с которой Рембрандт виден Рембрандтом, а не набором железных палок, мы движемся из хаоса к безопасной гавани окончательного изображения и испытываем катарсис от завершенности? Или происходит нечто другое: запрет на движение, когда шаг влево или вправо наказываются мгновенным и болезненным разрушением иллюзии?

Может быть, эта работа — которой все и в Москве, и в Турине восхищались как неким наконец-то состоявшимся шедевром, наконец-то найденным приемом — как раз предупреждает нас о ловушке наконец-то найденного стиля и строя? И правильно она воспринимается только в том случае, если зритель постоянно движется? Или я возлагаю на русское искусство эстетические и политические надежды, которых оно оправдать сейчас не в силах, потому что хочется другого — резиньяции, покоя, долгожданного признания, выхода на пенсию?

Похоже, русское искусство последних лет капитулировало перед человеческой драмой, чувствуя и свою неспособность осмыслить ее, и неготовность общества ее увидеть. Оно стремится уйти в «сделанность», которая нужна прежде всего для того, чтобы маркировать границы профессиональной зоны, где с художниками заодно сильные мира сего и им уже не так страшно. Safety Last, «наконец в безопасности», как в известном комическом фильме с Гарольдом Ллойдом, но только без комизма.

Русские художники по-прежнему хотят прожить непрожитое «настоящее искусство», и чем они моложе, тем в них это желание сильнее. Отсюда неожиданный успех в последние годы Андрея Кузькина, который практически всем кажется чуть ли не воплощением всего недополученного когда-то. На туринской выставке меня особенно загипнотизировал один небольшой черно-белый фильм Алины Гуткиной. Он вообще-то был про какого-то молодого человека, который с дрелью в руках уничтожал граффити, но я увидела совершенно другое: черно-белая съемка столь плохого качества, что выглядит архивной, на которой художник застыл перед огромным холстом, а потом носится как безумный по залу с висящими картинами. Наверное, это были какие-то тени, но мне они увиделись картинами. Мне показалось, что это какой-то неизвестный фильм о Джексоне Поллоке. Герой фильма выглядит пресловутым «настоящим художником», выходящим на рукопашную схватку с холстом. А смонтированы эти кадры с архивными записями рок-музыкантов эпохи перестройки, которая для героя фильма, как и для его автора, является некоей труднопроверяемой легендой.

Но современное искусство ведет свое происхождение не от перестройки, а от девяностых. Другое слово, с которым хочется связать туринскую выставку, — «нормализация». Оно было популярно в неолиберальной риторике двадцать лет назад и означало «зачистку» остатков советского и установление буржуазной нормы. В политической риторике сегодня оно не слишком, насколько мне известно, употребительно, но широко звучит в бытовой речи; оно было интериоризировано нынешними поколениями. Провозглашая «пластические ценности», которые якобы были угнетены в советском искусстве (так думает 100 процентов современного российского населения, включая и художников, и искусствоведов), мы тем самым совершаем шаг в сторону желанной гавани культуры, а культура эта неизбежно видится как буржуазная. Советское, пролетарское, необразованное vs. западное, буржуазное, культурное — такова модель, на которой была воспитана, как ни странно, и я как искусствовед (в СССР), и мои младшие коллеги (в постсоветской России). Мало кто подвергает эту дилемму критическому сомнению. Мы по-прежнему живем в ней.

КомментарииВсего:19

Комментарии

-

Вроде бы и не глупо, но господи боже мой - как тоскливо! И сами объекты внимания и интереса, и способ осмысления. Уныло, плоско, ничего от этого не останется - от этого наконец-то "приемлемого", "цивилизованного" или - как говорят даже многоумные искусствоведы - наконец-то "культурного" (ну пусть - "окультуренного") буржуазного искусства. Ни страсти, ни силы, ни ощущения опасности - ни острой формы (потому что ее нельзя просто придумать, она не из расчетов рождается)... Какая уж там "трансгрессия" - господа, вы себе льстите (или набиваете цену). Вы очень, очень приемлемы и приручены.

-

Да, действительно, все изделия выглядят как настоящее искусство...

-

небольшая поправка: в видео смонтированы кадры с архивными записями с рэп концерта, где меня интересует зомбированная молодая публика. новая религия.

- 29.06Московская биеннале молодого искусства откроется 11 июля

- 28.06«Райские врата» Гиберти вновь откроются взору публики

- 27.06Гостем «Архстояния» будет Дзюнья Исигами

- 26.06Берлинской биеннале управляет ассамблея

- 25.06Объявлен шорт-лист Future Generation Art Prize

Самое читаемое

- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 36470530

- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 9766451

- 3. Норильск. Май 1307106

- 4. ЖП и крепостное право 1122528

- 5. Самый влиятельный интеллектуал России 910974

- 6. Не может прожить без ирисок 861315

- 7. Закоротило 843161

- 8. Топ-5: фильмы для взрослых 803536

- 9. Коблы и малолетки 776086

- 10. «Роботы» против Daft Punk 689489

- 11. Затворник. Но пятипалый 528775

- 12. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 456919