Конфликт Мережковского с Русской православной церковью в основе имеет не вероучительный, а чисто политический характер

Книга известного литературоведа о знаменитом писателе Серебряного века производит благоприятное впечатление обстоятельностью, толковостью, вниманием к историческому контексту, яркостью психологических характеристик, и, что тоже не последнее, любовью к герою. Причем любовью не слепой.Вот пример из заключительной главы. Речь идет о, возможно, самом уязвимом эпизоде биографии Мережковского: пронацистской речи, якобы произнесенной Дмитрием Сергеевичем в 1941 году по парижскому радио. Зобнин подробно и, на наш взгляд, убедительно доказывает, что речи этой Мережковский никогда не произносил. Но легенда, и биограф это признает, возникла не на голом месте: престарелый русский писатель после 22 июня 1941-го в самом деле преисполнился симпатии к Гитлеру как к врагу большевизма и выражал эту симпатию по меньшей мере в частных разговорах.

Но это конец биографии. Начало ее совсем в другом мире. Из-за убийства Александра II в семье Мережковских происходит конфликт: старший брат Константин (впоследствии знаменитый биолог и не менее знаменитый педофил) «из принципа вступился за извергов» — и был изгнан отцом из дома. Дмитрий — пока что! — на стороне отца: на цареубийство он откликается прочувствованным верноподданническим стихотворным опусом в «народном духе». Через несколько лет «левые» настроения захватывают и его. В середине восьмидесятых он — ближайший друг и соратник юного кумира интеллигенции, туберкулезного красавца Семена Надсона. Спустя всего несколько лет Мережковский и его жена Зинаида Гиппиус становятся застрельщиками резкого разворота русской интеллигенции: от прогрессизма и материализма — к «декадансу», «новому религиозному сознанию» и «новому искусству».

Каким же видится своему биографу Мережковский в расцвете творческой деятельности? «Если посмотреть, говоря его словами, «прямо на него», <...> многое <...> представится в несколько ином свете. Вместо maîtr’а русского «религиозного ренессанса» <...> мы увидим легко узнаваемый тип российского неприкаянного художника-неудачника, полунищего, бесправного, зависящего от поденной работы, случайных гонораров, очень неуверенного в себе...». Этот образ Зобнин противопоставляет представлению о Мережковском как о «книжнике», безразличном к «человеку и человеческой личности», — представлению, созданному К. Чуковским и другими современными писателю критиками. Но разве одно другому так уж противоречит?

Самое интересное — расхождения между Мережковским и современными ему писателями, тоже участвовавшими в «русском религиозном ренессансе», — и толкование этих расхождений биографом. Например, Зобнин противопоставляет позиции Вячеслава Иванова, для которого язычество и христианство были «тезой и антитезой», и Мережковского, считающего превосходство христианства явным и несомненным... Автор книги «Гумилев — поэт православия» пытается и в случае Мережковского во что бы то ни стало доказать соответствие взглядов писателя православному канону. «Конфликт Мережковского с Русской православной церковью в основе имеет все-таки не вероучительный, а чисто политический характер» — такого рода утверждения часто выделяются курсивом или жирным шрифтом, а то и тем и другим. Но как далеко в реальности простираются границы православия и включают ли они «новое религиозное сознание», вопрос сугубо внутрицерковный, и обсуждать его, да еще так напористо, в книге, значительную часть читателей которой заведомо составляют люди неправославные или вовсе неверующие, едва ли уместно. А вот вопрос о том, в какой мере автор «Юлиана Отступника» и «Воскресших богов» субъективно идентифицировал себя с церковным православием, как раз важен и осмыслен для любого читателя, но при обсуждении его биографу стоило бы отвлечься от собственных религиозных убеждений.

И уж тем более странно опытному историку литературы в хорошо написанной книге прибегать к аргументам обывательского характера. Например, приводить обширную цитату из мемуаров Андрея Белого, посвященную свободным сексуальным нравам символистов (или уж совсем некстати вспоминать символиста Курсинского, который, на литературной лекции «впав в истерический транс, залез на трибуну и причитал истошным голосом: «<...> Я... я изнасиловал бы всех!»). Напомним, что о личной жизни супругов Мережковских тоже ходили разные слухи, и один такой слух чуть было не спровоцировал дуэль между Брюсовым и Андреем Белым. Зобнин этой темы практически не касается, и, возможно, правильно делает; но в результате «целомудренный» Мережковский как будто противопоставляется своим «развратным» современникам.

А вот политическая позиция Мережковского, только один пример... После октябрьского переворота писатель ведет с новыми властями переговоры о продаже авторских прав на свои романы. В 1919 году он заставляет правление «Всемирной литературы» во главе с Горьким послать в Наркомпрос телеграмму: «Мережковский умирает с голоду» и вырывает-таки у новой власти некую сумму в полновесных дореволюционных рублях. Вслед за чем, выбравшись за границу, начинает печатно обличать Горького, «Всемирную литературу» и всех мало-мальски сотрудничающих с большевиками писателей.

И таких эпизодов более чем достаточно. Помнить о них стоит не для того, чтобы осудить писателя, а чтобы понять его. Мережковский был участником антропологической революции, изменившей российское образованное сословие, но сам он оставался человеком промежуточным. Модернист сочетался в нем с традиционным русским интеллигентом, со всеми достоинствами и недостатками последнего. А чувство исторической реальности, как и чувство ответственности, и хороший вкус, и тем более идейная терпимость — все это к достоинствам традиционных русских интеллигентов обычно не относится.

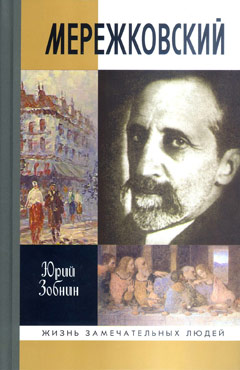

Юрий Зобнин. Мережковский. М.: Молодая гвардия, ЖЗЛ, 2008

- 29.06Стипендия Бродского присуждена Александру Белякову

- 27.06В Бразилии книгочеев освобождают из тюрьмы

- 27.06Названы главные книги Америки

- 26.06В Испании появилась премия для электронных книг

- 22.06Вручена премия Стругацких

Самое читаемое

- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 3451827

- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 2343431

- 3. Норильск. Май 1268746

- 4. Самый влиятельный интеллектуал России 897715

- 5. Закоротило 822175

- 6. Не может прожить без ирисок 782656

- 7. Топ-5: фильмы для взрослых 759446

- 8. Коблы и малолетки 741021

- 9. Затворник. Но пятипалый 471603

- 10. ЖП и крепостное право 407977

- 11. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 403242

- 12. «Рок-клуб твой неправильно живет» 370610