OPENSPACE.RU публикует отрывок из биографии Ходасевича, написанной ВАЛЕРИЕМ ШУБИНСКИМ

Сегодня мы публикуем отрывок из биографии Владислава Ходасевича (1886—1939) — одного из ключевых поэтов прошлого века, оказавшего огромное влияние на современную русскую поэзию, однако так иЧитать!

Книга только что вышла в свет в петербургском издательстве «Вита Нова».

В декабре 1921-го Ходасевич не догадывался, к какому распутью подошла его собственная жизнь.

Осенью 1921 года в Петрограде его, уже знающего о смерти Блока, застало известие о «Таганцевском деле», о расстреле почти ста интеллигентов, в том числе Гумилева и Ухтомского: петербуржцы боялись писать об этом в Бельское Устье напрямую, ограничиваясь туманными намеками.

По возвращении он столкнулся с проблемой, само появление которой многое говорило о наступившей жизни и нравах в стране. В Петроград приехал «ревизор» из Москвы, из правления Союза поэтов, который должен был расследовать возмутительный факт — церковную панихиду по расстрелянному Гумилеву, заказанную его товарищами-поэтами.

Выход из положения, по собственному свидетельству (в первом варианте воспоминаний о Блоке и Гумилеве), косвенно подтверждаемому и другими источниками, нашел как раз Ходасевич.

«Вызвав к себе ревизора, я объявил ему, что завтра еду в Москву и там отчитаюсь перед самим Наркомпросом. “Ревизор”, разумеется, не посмел требовать от меня доклада, предназначенного высшему начальству. Я же поехал в Москву (речь идет об уже описанной выше поездке 1—16 октября. — В. Ш.), провел там недели две по своим личным делам, а затем вернулся в Петербург и собрал общее собрание Союза. На этом собрании я заявил, что был в Москве, посетил главное правление Союза и убедился в том, что это не правление Союза, а ночной притон с тайной продажей спирта и кокаина (это была правда). Затем я предложил членам Союза резолюцию следующего содержания:

«Решительно осуждая устройство предприятий ресторанного типа под видом литературы, мы, нижеподписавшиеся, заявляем о своем выходе из числа членов как Всероссийского союза поэтов, так и его петербургского отделения».

Эта резолюция, конечно, весьма не понравилась устроителям Дома поэтов, так как была направлена столько же против них, как и против московского центра. Однако она была принята единогласно всеми присутствующими, а затем подписана и всеми остальными членами Союза»1.

Таким образом, петроградское отделение Союза прекратило существование, спрашивать стало не с кого, да и москвичи «после нашей резолюции, разоблачившей их кабацкое мероприятие, <...> предпочли не доводить дела до начальства»2.

(Петроградский Союз поэтов был потом возобновлен, но уже после отъезда Ходасевича из России. Однако практическая ценность его существования всегда была невелика. Дом поэтов действовал еще несколько месяцев и закрылся после скандального конфликта между его учредителями: Ивановым и Адамовичем, с одной стороны, и поэтом-нэпманом Зигфридом Кельсоном — с другой3.)

Понятно, что эти события лишь усилили то мрачное отношение к происходящему в России, которое сложилось у Владислава Фелициановича в последние месяцы. И именно в это время между Ходасевичем и его женой произошел примечательный разговор. «Он <...> как-то спросил меня: “А ты со мной поехала бы за границу?” Я ответила совершенно спокойно: “Нет, я люблю Россию и надолго с Россией не расстанусь. Поехать на один-два месяца — я бы поехала с удовольствием”. Этому разговору я не придала большого значения и сделала это напрасно»4.

Каким образом можно было уехать из России в 1921 году? Загранпаспорта деятелям культуры уже начали выдавать, правда, делали это пока что с очень большим разбором. В июне 1920-го по командировке Наркомпроса уехал на год Бальмонт — и сразу по пересечении границы стал делать резкие политические заявления. В результате были аннулированы выездные визы другим писателям, в том числе Вячеславу Иванову, чья жена нуждалась в срочном лечении и вскоре умерла. В следующем году о поездке для лечения ходатайствовали Блок и Сологуб; почему-то правительство сочло возможным удовлетворить лишь одно из этих ходатайств. После долгих хлопот решили выпустить обоих — но Блок к тому времени был уже безнадежен, а Сологуб, после потрясшего его самоубийства жены, решил остаться в России. В августе 1921-го разрешили выехать Ремизову, в сентябре — Андрею Белому. Еще раньше, в марте, выехал Эренбург — после личного свидания с Вячеславом Менжинским. У Ходасевича в принципе была и другая, помимо наркомпросовской командировки, возможность выезда из России: его родители были уроженцами Литвы, что автоматически давало ему право на подданство этой страны — благодаря поэту Юргису Балтрушайтису, который в 1920—1939 годах был послом Литовской Республики в Москве, этим каналом воспользовались в начале 1920-х годов многие.

Впрочем, дело было не в том, что Ходасевич пока абстрактно размышлял об эмиграции, а его жена хотела остаться в России. А в том, что решение они принимали каждый за себя — прежде такое едва ли было возможно. Владислав Фелицианович и Анна Ивановна провели неразлучно самые трудные годы. Часто это сближает людей, но бывает, что и отдаляет друг от друга. В их случае, видимо, было именно так. Да и та человеческая мутация, которая, несомненно, происходила с Ходасевичем в период «Тяжелой лиры», сделала для него менее привлекательным то тихое, спокойное, смиренное счастье, которое воплощала Анна Ивановна. А она, когда-то готовая раствориться в нем, все больше ощущала собственную нереализованность. Как писала Юлия Оболенская Магде Нахман: «Нельзя себе представить, как она мучается тем, что она “ничто”. Очевидные ее женские успехи не удовлетворили ее».

И именно в этот момент произошла встреча, оказавшаяся одной из главных в жизни поэта.

Впервые они встретились, если верить воспоминаниям Владислава Фелициановича, несколькими месяцами раньше. Ходасевич застал гумилевских студийцев, веселящихся после занятия в гостиной ДИСКа:

«На полу барахталось с полтора десятка тел, уже в шубах, валенках и ушастых шапках. Фрида Наппельбаум, маленькая поэтесса, показала мне пальцем:

— А эта вот — наша новенькая студистка, моя подруга.

— А как фамилия?

— Нина Берберова.

— Да которая же? Тут и не разберешь.

А вот она, вот, в зеленой шубке. Вот, видите, нога в желтом ботинке? Это ее нога»5.

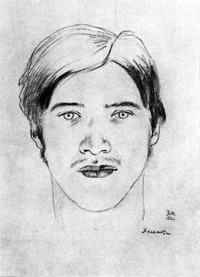

Нина Николаевна Берберова родилась 8 января 1901 года в доме 31 по Большой Морской улице; детство ее прошло в двух шагах от набоковского и в те же самые годы. Ее отец, Николай Иванович, математик по образованию, служащий Министерства финансов по должности, происходил из армян, со времен Екатерины II населявших Нахичевань-на-Дону, город рядом с Ростовом6. Дед Нины был известным в Нахичевани врачом. Предки по матери — из дворян Тверской губернии.

Гражданскую войну Берберовы провели в Нахичевани и в 1920-м вернулись в Петроград. Нина, начинавшая учиться в Ростовском университете, поступила в Институт истории искусств (так называемый «Зубовский»), в числе студентов которого, в то время и позднее, были многие крупные писатели 1920—1930-х годов, например Константин Вагинов и Даниил Хармс. Разумеется, она писала стихи. Впрочем, как позднее признавалась сама Берберова, «только годам к двадцати проснулось во мне “эстетическое чувство”, как это называют, и понимание искусства, и любовь к нему, и потребность в нем. А в это время я уже давно знала, что отличает Мартова от Суханова и Спиридонову от Блюмкина»7. Берберова была очень характерным человеком своего поколения — не только в этом отношении. Упоение жизнью и интерес к ней, высокомерное отношение к обывательской нравственности, демонстративное равнодушие к религии, уважение к силе, откровенное презрение к слабости, глупости, бездарности8, склонность к четким и хлестким, притом часто упрощенным, порою сомнительным формулам-определениям, деловое, инструментальное отношение к миру — все эти человеческие приметы, возникающие в сознании при чтении прозы и особенно мемуаров Нины Берберовой, присущи и многим ее сверстникам, которые формировались примерно в таких же, как она, условиях, а жили — в совершенно иных9. Ходасевичу этот человеческий тип был, казалось бы, донельзя чужд. Но Берберовой суждено было сыграть огромную роль в его жизни. А ему — в ее.

Летом 1921 года Нина по совету тетушки пошла со своими стихами в Дом литераторов. Там она «поэтов не нашла» и направилась в дом Мурузи, в Союз поэтов. В Союзе Берберова познакомилась с Гумилевым и сразу же покорила сердце влюбчивого мэтра (и неудивительно — она была очень хороша собой). Гумилев пригласил ее в свою студию в ДИСКе, которую она успела посетить лишь один раз, 2 августа. Лишь в этот день ее и мог увидеть Ходасевич — в тот же самый день, когда он в последний раз разговаривал с Гумилевым. Остается лишь вздохнуть о том, каким же бульварным романом порою оборачивается жизнь... но — откуда шубы и ушанки в августе? И когда Нина успела стать подругой Фриды (Фредерики) Наппельбаум, одной из талантливейших гумилевских студисток? Что-то не сходится...

Нина была сразу же принята кандидатом в члены Союза поэтов, хотя приемная комиссия зачастую проявляла строгость и к опытным стихотворцам.

Николай Степанович очертя голову ухаживал за девушкой. Но, судя по воспоминаниям Берберовой, пылкие чувства поэта только раздражали ее: «Я никогда, кажется, не была в таком трудном положении: до сих пор всегда между мной и другим человеком было понимание, что нужно и что ненужно, что можно и что нельзя. Здесь была глухая стена: самоуверенности, менторства, ложного величия и абсолютного отсутствия чуткости. Как бывает в таких случаях, хотелось временами быть за тридевять земель, и вместе с тем я помнила, что это — большой поэт»10. Гумилев казался ей «человеком далекого прошлого, который не только не понимал свое время, но и не пытался его понять». (Бесчисленные подражатели и поклонники Гумилева из числа Нининых сверстников с ней не согласились бы.) И тем не менее Берберова проводила с Гумилевым целые дни, а когда его арестовали, передала ему в тюрьму яблочный пирог. Сам Николай Степанович в последние дни, проведенные на свободе, говорил друзьям о своей счастливой, разделенной любви, не называя, правда, имени ее предмета. Возможно, на склоне лет Нина Николаевна невольно деформировала свои воспоминания, по каким-то причинам стараясь принизить значение этого эпизода свой жизни, отмахнуться от него. Так или иначе, любовь к Берберовой, в одном случае очень короткая, в другом — очень долгая, стала еще одной нитью, связавшей двух поэтов, Николая Гумилева и Владислава Ходасевича.

Настоящее знакомство Нины с Ходасевичем произошло в ноябре, в салоне Моисея Наппельбаума, знаменитого фотографа, отца Фредерики и ее старшей сестры Иды, тоже поэтессы и ученицы Гумилева, участницы «Звучащей раковины». В понедельничных чтениях у Наппельбаума участвовали и гранды петербургской поэзии — Сологуб, Ахматова, Кузмин (и Ходасевич, конечно) и вошедшие в моду молодые поэты, такие как Тихонов, и совсем юные студийцы. Как вспоминала Берберова, «два незанавешенных окна смотрели на крыши Невского проспекта и Троицкой улицы. В комнату поставили рояль, диваны, табуреты, стулья, ящики и “настоящую” печурку, а на пол положили кем-то пожертвованный ковер. <...> Огромный эмалированный чайник кипел на печке, в кружки и стаканы наливался “чай”, каждому давался ломоть черного хлеба»11. Такое, и только такое угощение для участников литературного собрания могли позволить себе в первые дни НЭПа в относительно благополучной и сытой интеллигентской семье.

21 ноября 1921 года Нина читала в этой комнате свои новые стихи в присутствии Ахматовой и Ходасевича, и — имела успех. Анна Андреевна благосклонно улыбнулась и надписала ей только что вышедший сборник «Anno Domini», а Владислав Фелицианович прямо похвалил ее подчеркнуто «прозаичные» строки:

Тазы, кувшины расписные

Под теплым краном сполосну

И волосы, еще сырые,

У дымной печки заверну.

И буду девочкой веселой

Ходить с заложенной косой,

Ведро носить с водой тяжелой,

Мести уродливой метлой. <...>

Но гораздо важнее, чем похвалы Ходасевича, были для Нины его собственные стихи, прозвучавшие в тот вечер, — «Лида», «Вакх», «Элегия». Прежде Берберова стихов Ходасевича не знала. После этого вечера она прочитала «Счастливый домик» и «Путем зерна».

Удивительно: многим, и не самым глупым людям Ходасевич казался архаистом, реставратором, а для Нины, помешанной на современности, именно он-то и стал воплощением этой современности: «С первой минуты он производил впечатление человека нашего времени, отчасти даже раненного нашим временем — и, может быть, насмерть»12. Не менее важно и другое: влюбленная в силу, она силу эту увидела в Ходасевиче. В Ходасевиче, который многим даже любящим его стихи людям (например, Николаю Чуковскому, с которым Нину связывала близкая дружба) казался человеком в быту слабым и трусоватым и который в ходе их романа вел себя далеко не с безупречным мужеством. И в своих мемуарах она сумела обойти мучительную, неприятную, некрасивую часть сюжета.

Сам роман начался в дни новогодних и рождественских праздников. За несколько недель до этого у Анны Ивановны обнаружили туберкулезный процесс, и Ходасевич выхлопотал ей путевку в санаторий, в Детское Село. За полтора месяца муж ни разу не посетил ее. (Гаррик находился у родственников в Москве.) С бытовой точки зрения поведение Ходасевича выглядело, конечно, предосудительно, особенно если вспомнить, как еще недавно ухаживала за ним Анна Ивановна в его хворях. Но тот же глубинный хмель, который в те месяцы диктовал поэту его лучшие стихи, заставлял его пренебречь «малой правдой». А может быть, он был настолько зачарован Ниной, не только ее красотой, но — прежде всего — молодостью, жизнестойкостью, смелостью, волей, что все остальное, в том числе моральные обязательства перед женой, отступало на второй план. Тем не менее он не забывал посылать «милому мышонку» ласковые и деловые письма с обычными изъявлениями заботы и нежности («не бегай много, не тревожься, кушай не одни листики»13). Но теперь это звучало фальшиво.

Встретившись в новогоднюю ночь в Доме литераторов (Нину по-дружески пригласил Рождественский), Берберова и Ходасевич вдвоем пошли в ДИСК — с Бассейной на Мойку, заснеженным веселым городом. 7 января 1922-го, в Рождество, они уже с самого начала вместе веселились в ДИСКе. Как вспоминает Берберова:

«Часа в три ночи мы пошли по глубокому снегу в соседний подъезд, к его входу, и просидели до утра у его окна, глядя на Невский, — ясность этого январского рассвета была необычайна, нам отчетливо стала видна даль, с вышкой вокзала, а сам Невский был пуст и чист, и только у Садовой блестел, переливался и не хотел погаснуть одинокий фонарь, но потом погас и он. Когда звезды исчезли (ночью казалось, что они висят совсем близко — рукой подать) и бледный солнечный свет залил город, я ушла. Какая-то глубокая серьезность этой ночи переделала меня. Я почувствовала, что я стала не той, какой была. Что мной были сказаны слова, каких я никогда никому не говорила, и мне были сказаны слова, никогда мной не слышанные»14.

Потом была еще встреча Старого Нового года в Зубовском институте, в уже привычной компании — Ида Наппельбаум, Николай Чуковский, Рождественский, Лунц (тоже близкий друг Нины). И — свидания прямо в ДИСКе.

Ходасевич был не слишком опытным ловеласом и плохим конспиратором. Уже в Детском Селе до Анны Ивановны стали доходить неприятные слухи. Вернувшись домой между 21-м и 24 января, она не застала мужа, но увидела в комнате бутылку вина и корзиночку из-под пирожных. «Когда пришел Владя, я спросила: “С кем ты пил вчера вино?” Он сказал: “С Берберовой”»15. Ситуация была почти опереточной, и от нее — от ее пошлости прежде всего — Ходасевич поспешил сбежать. Поводом стала давно намеченная поездка в Москву.

Недели, проведенные там, стали периодом тяжелого внутреннего смятения, несмотря на заполнявшие их литературные дела. Письма Анне Ивановне, написанные из Москвы в феврале 1922 года, достаточно процитировать без всяких комментариев — настолько они выразительны:

«Маленький мой человечек, я очень люблю тебя навсегда, хоть ты и ничтожное существо. Пойми, родной, что вся моя боль, вся жалость, все доброе, что еще осталось во мне, — навсегда к тебе. Другим — мои стихи, разговоры, — а тебе — просто я, такой, каким хотела бы меня видеть мама16.

О многом я соблазнился, Пипик, — и стал соблазнителен. Темное, дымчатое, сомнительное и пленительное туманит меня, как вино. Я хожу, как пьяный. И это все стало приманивать людей к моим стихам. И все это надо принять в себя, пережечь в себе, чтобы или погибнуть, или стать совершенно светлым.

Милый мой, Господь да сохранит тебя — одну, потому что меня Он сейчас отдал в другие, не в Свои руки. А ты, со всей своей дрянью, все же в Его руках. Ты человечек, а я сейчас — не особенно, как-то только до пояса»17 (2 февраля 1922 года).

Это — минута слабости, страха перед собственной гордыней, перед тем, что открылось в собственной душе и собственном творчестве. На следующий день настроение Ходасевича меняется:

«Если бы ты, Пип, был на самом деле такой, как в письмах, — все было бы по-другому и — поверь — лучше. Но письма ты пишешь скучая, а живешь веселясь. И несмотря на все меланхолии, ты скучающий лучше, чем веселящийся, как и все люди, впрочем. Ну, Бог с тобой. За доброе слово — спасибо, но от слова (хоть оно очень правдиво, я знаю) до дела у тебя очень далеко. Поэтому я словам твоим почти не верю. Скучаешь — умнеешь. Развеселишься — опять пойдут мистики, юрики, пупсики — вздор. Я, брат Мышь, под людьми вижу землю на три аршина. Под тобой, прости меня, — тоже. Теперь я — Медведь, который ходит сам по себе. Я тебя звал на дорожку легкую, светлую — вместе. Ты не пошла (давно уж это было). Теперь хожу я один, и нет у меня никого, ради кого стоит ходить по легким дорожкам. Вот и пошел теперь самыми трудными, и уж никто и ничто, даже ты, меня не вернет назад.

“Офелия гибла и пела” — кто не гибнет, тот не поет. Прямо скажу: я пою и гибну. И ты, и никто уже не вернет меня. Я зову с собой — погибать. Бедную девочку Берберову я не погублю, потому что мне жаль ее. Я только обещал ей показать дорожку, на которой гибнут. Но, доведя до дорожки, дам ей бутерброд на обратный путь, а по дорожке дальше пойду один. Она-то просится на дорожку, этого им всем хочется, человечкам. А потом не выдерживают. И еще я ей сказал: “Ты не для орла, ты — для павлина”. Все вы, деточки, для павлинов. Ну, конечно, и я не орел, а все-таки что-то вроде: когти кривые»18.

Автору этих писем можно поставить в вину многое: и неуместный презрительный тон в адрес сразу и жены, и любовницы, и самодраматизацию в лучших символистских традициях (кто поет, тот гибнет — а кто не поет, благополучен и бессмертен?). Но Ходасевичу было очень трудно. И в этой ситуации все то, что прежде прощалось многолетней спутнице (а Анна Ивановна была, при всей своей прелести и верности, человеком явно неглубоким), теперь вышло на поверхность.

По возвращении в Петроград стало еще труднее. Вот как вспоминает Анна Ивановна об этих полутора месяцах — со второй половины февраля до начала мая: «Владя то плакал, то кричал, то молился и просил прощения, а я тоже плакала. У него были такие истерики, что соседи рекомендовали поместить его в нервную лечебницу. Я позвала невропатолога, который признал его нервнобольным и сказал, что ему нельзя ни в чем противоречить, иначе может кончиться плохо. Временами он проклинал Берберову и смеялся над ней. Но если он не видел ее дня два-три, то кричал и плакал, и я сама отправлялась к Берберовой, чтобы привести ее к нам для его успокоения»19.

Читать!

_________________________

1 Ходасевич В. Гумилев и «Цех поэтов» // СС-2. Т. 2. С. 179.

2 Ходасевич В. Из петербургских воспоминаний // Возрождение. № 3012. 1933. 31 августа.

3 «Жоржики» попытались исключить Кельсона, который был инвестором Дома, из состава правления Союза. Дело дошло до суда, принявшего сторону Кельсона и приговорившего Иванова и Адамовича «за мошенничество и самоуправство» к трем месяцам тюремного заключения условно.

4 Ходасевич А. И. Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче // Ново-Басманная, 19. С. 404.

5 Ходасевич В. «Диск» // СС-4. Т. 4. С. 276.

6 Ныне это район Ростова-на-Дону.

7 Берберова Н. Курсив мой. М., 1999. С. 104

8 Самый ненавистный для Н. Берберовой персонаж российской истории — Николай II. Уже это говорит о многом

9 См., например, записные книжки Лидии Гинзбург.

10 Берберова Н. Курсив мой. С. 152.

11 Там же. С. 159.

12 Берберова Н. Курсив мой. С. 165.

13 РГАЛИ, ф. 537, оп. 1, ед. хр. 48, л. 8.

14 Берберова Н. Курсив мой. С. 174

15 Ходасевич А. И. Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче // Ново-Басманная, 19. С. 405.

16 Ср. знаменитые строки из стихотворения «Перед зеркалом»: «Разве мама любила такого, / Желто-серого, полуседого / И всезнающего, как змея?».

17 СС-4. Т. 4. С. 439—440.

18 СС-4. Т. 4. С. 441.

19 Ходасевич А. И. Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче // Ново-Басманная, 19. С. 405.

20 Чуковский Н. О том, что видел. С. 135.

Страницы:

- 1

- 2

- Следующая »

КомментарииВсего:3

Комментарии

-

да интересно спасибо

-

Это первая биография Ходасевича не только по-русски, а вообще? А как же книга Дэвида Бетеа 1983 года?

-

to surat: тут нужно бы предоставить слово автору, но насколько я понимаю, автор полагает, что книга Бетеа (http://books.google.com/books?id=KBZhNAAACAAJ&dq=Khodasevich:+His+Life+and+Art&hl=en&ei=dAnVTbXTA5HxsgaZivGMDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDAQ6AEwAQ) - это не сколько собственно биография, столько исследование поэтики с краткими сведениями биографического характера. Сам я с "Khodasevich: His Life and Art" не знаком, выступаю тут в качестве передаточного звена.

- 29.06Стипендия Бродского присуждена Александру Белякову

- 27.06В Бразилии книгочеев освобождают из тюрьмы

- 27.06Названы главные книги Америки

- 26.06В Испании появилась премия для электронных книг

- 22.06Вручена премия Стругацких

Самое читаемое

- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 3444084

- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 2340531

- 3. Норильск. Май 1268327

- 4. Самый влиятельный интеллектуал России 897639

- 5. Закоротило 822051

- 6. Не может прожить без ирисок 781798

- 7. Топ-5: фильмы для взрослых 758323

- 8. Коблы и малолетки 740744

- 9. Затворник. Но пятипалый 470838

- 10. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 402846

- 11. «Рок-клуб твой неправильно живет» 370311

- 12. Винтаж на Болотной 343183