Просмотров: 87852

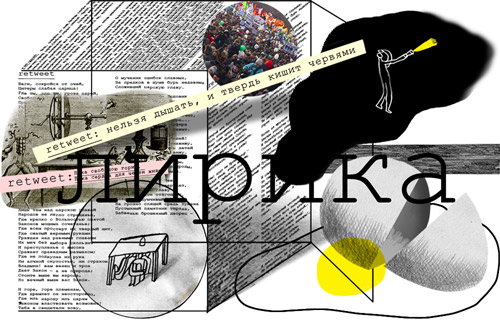

Григорий Дашевский: как читать современную поэзию

Поэт, переводчик и критик рассказал OPENSPACE.RU о том, как устроены современные стихи и кто может стать их читателем после Болотной

Литературный раздел OPENSPACE.RU включается в проект «Ликбез». Одной из самых темных областей литературы, вызывающей наибольшее количество предубеждений илиЧитать!

Исторически ликбез — это не просто обучение чему-то с нуля. Его предпосылка в том, что где-то лежат недоступные вам сокровища и когда ликбез устранит ваше незнание или предрассудки, то вы к этим сокровищам получите доступ, получите ключ. Например, есть понятие «абсолютный слух», которое постоянно присутствует в разговорах профанов о музыке, и вот профессионал говорит: вы имеете о нем превратное представление, и это мешало вам понять, как все устроено, мешало если не слушать музыку, то по крайней мере думать о ней.

Но поэзия устроена иначе. В ней нет сообщничества профессионалов, которые одинаково понимали бы какой-то тонкий термин, и нет такого, что чем дальше человек от них отстоит, тем неправильнее он его понимает. Ключ к стихам — не то, что человек — правильно или неправильно — думает о поэзии, а то, что человек думает о себе или о своей жизни. Как написал Виктор Коваль — «Думайте не над смыслом сказанного, а над жизнью услышавшего». Этим определяется его способ чтения, о котором и имеет смысл говорить. Почти двести лет наш способ чтения был романтическим. Что это такое? Например, когда мы читаем стихотворение Лермонтова «Белеет парус одинокий», то хотя там нет ни слова про человека, а все про какой-то корабль с парусом, — мы почему-то понимаем, что это про меня, про «Я», про душу, хотя в самом стихотворении это не сказано. Вот у Горация тоже есть знаменитое стихотворение про корабль: «О корабль, снова бури несут тебя в открытое море, берегись!» И тоже не сказано, что за корабль, но людям почему-то было понятно, что имеется в виду государство, а не чья-то мятежная душа. У читателя Горация главная тревога была об уникальном целом, к которому он принадлежал, а у романтического читателя — о его собственном уникальном Я. С помощью своей главной тревоги мы и читаем стихи. Романтический способ чтения — это такой, при котором мы автоматически под любое стихотворение как его тему подставляем себя.

На уровне слов это выражено у поэта, казалось бы, антиромантического, но на самом деле существующего абсолютно внутри этой традиции — Бориса Пастернака: «Меж мокрых веток с ветром бледным / Шел спор. Я замер. Про меня!» Это кажется абсолютно новым и его собственным открытием, но еще за полтораста лет до того, как он это написал в 1917 году, сентименталисты и романтики нас научили, что любой пейзаж — это про тебя. Почему нам всем, городским жителям, не таким уж любителям природы, бесконечные пейзажные стихотворения до сих пор кажутся близкими? Потому что мы делаем эту мысленную подстановку: каким-то образом все состояния природы являются отражениями нашей общей с автором души. Пейзаж, описанный объективно как явление природное, а не душевное — скажем, в дидактической поэзии от «Георгик» Вергилия до «Садов» Делиля, — на нас не производит впечатления: к чему нам подробное описание, как растут яблони. (На самом деле, читая Вергилия, можно понять, что он тоже говорит про человека, но у него между природой и человеком совсем не такая связь, к какой мы привыкли, когда каждая природная картина дает новую форму переливам нашей внутренней бесконечности.)

Правильный читатель стихов — это параноик. Это человек, который неотвязно думает о какой-то важной для него вещи — как тот, кто находится в тюрьме и думает о побеге. Он все рассматривает с этой точки зрения: эта вещь может быть инструментом для подкопа, через это окно можно вылезти, этого охранника можно подкупить. А если он зайдет туда как инспектор — он увидит что-то другое, скажем, нарушение порядка, а если как праздный турист — он увидит только то, что отличается от его прежних представлений, или то, что ему показывают. Читатель, который не воспринимает того, что нам кажется сокровищами поэзии, — это просто человек без собственной, параноидальной и почти агрессивной мысли о чем-то лично для него наиважнейшем — как, скажем, мысль о судьбе государства для читателя Горация или мысль о своем Я для читателя романтической поэзии. Чем сильнее в человеке эта мысль, тем более в далеких от него, неясно о чем говорящих или говорящих будто бы совсем не о том текстах он готов увидеть на нее ответ. Нам всем это знакомо по критическим моментам жизни: когда мы ждем ответа на жизненно важный вопрос от врача или от любимого существа, то мы во всем видим знаки: да или нет. Чем мы напряженнее об этом думаем, тем больше видим подсказок, а для человека равнодушного ответом будет только собственно письмо от самого врача. Так вот, современная поэзия рассчитана на людей с массой разных, заранее не условленных между автором и читателем жгучих вопросов.

Романтическая эпоха была эпохой заведомого уговора между авторами и читателями: о чем бы мы ни говорили, мы имеем в виду жизнь внутреннего человека, душевные глубины, что-то бездонное, что есть внутри каждого из нас и в каком-то смысле едино. Любые оттенки его состояния существенны, любое стихотворение понимайте как зеркало, в котором вы видите себя. Но здесь было и самое уязвимое место романтизма: с одной стороны, это «Я» понимается как общее для всех людей, и тогда, казалось бы, романтизм не говорит ничего, чего не говорили бы людям все мистики: внутри у каждого живет бездонная единая для всех сущность. Но мистики при этом говорили о равной божественности этой сущности во всех людях. А романтики это главное и почти единственное сообщение мистики, что каждый человек — царь, забывший свое предназначение, — ухитрились видоизменить так: царь — это только ты. Романтизм — это бесконечная комната смеха наоборот, где каждый человек думает, что он — единственный, кто похож на уникальное существо в зеркале, что только он там отражается.

В этом одновременно и освобождающая, и разлагающая сила романтизма. В сообщение о том, что у каждого человека внутри есть божественная или стихийная бесконечность, романтизм вводит эту очень суетную исключительность, очень суетное сознание собственной отличности от других: «Только в тебе есть эта бездна; посмотри — в других ее нет». В этом смысле гениально устроен «Герой нашего времени», где каждый читающий — это Печорин, а каждый читающий эту же книгу его сосед — Грушницкий, а третий человек видит, что они оба — Грушницкие. Это бесконечная игра отражений.

Так вот: для русской поэзии этот уговор закончился на Бродском. Бродский в определенных отношениях довел его до предела и сумел заново оживить в уже далеко не романтическую эпоху романтическое самоощущение, потому что он делает следующее: на уровне всех деклараций — он антиромантик, певец заурядности: «я — один из всех, пепел, пыль, папоротник»; а на уровне, так сказать, операторской работы он все время в центре экрана. Его поэтика, мне кажется, очень сильно определялась именно киновпечатлениями, тем соединением заурядности и исключительности, которое идеально получается именно в кино. Кино может направить наш взгляд на человека, который ничем не отличается от других и сам ничего не делает, чтобы привлечь наше внимание. Такие кадры особенно действуют на подростков: не действие, не реплики, а пустые проходы. Кто-то — не важно, Джеймс Дин или Бельмондо у Годара — идет себе: внешне он такой же, как все, он рассеян, он думает о своем — но заданная камерой направленность нашего взгляда именно на него задевает те самые струны собственной исключительности в душе зрителя.

Вот для той стадии этого романтического чувства, когда внутри человек все еще сознает себя исключением, но уже знает, что эту исключительность нельзя выразить вовне, Бродский нашел идеально резонирующую форму: на поверхностном уровне у него собственное Я тождественно всем остальным, а на уровне структуры — оно остается исключением. Все разговоры о том, что «после него нет поэтов», означают на самом деле, что после него нет романтических поэтов. Он довел романтическую линию до максимальной скрытности на поверхностном уровне и до максимальной резкости на глубинном уровне, и человеку, который захотел бы эту линию продолжать, ее продолжать просто некуда. Это совершенно не значит, что поэзия после Бродского обязательно должна быть антиромантической: она просто другая. Она уже вне романтического уговора.

Здесь происходит расслоение читателей. Есть люди, которые не имеют этой своей болезненной неподвижной идеи, придающей смысл любому, даже бессмысленному сочетанию слов, и им поэтому нужно, чтобы стихи сами говорили, о чем они — как, например, стихи Веры Павловой: они очень талантливые, они находят формулы для массы вещей, просто они сами заявляют свою тему: если тебе эта тема неинтересна, ты их читать не будешь. И есть какой-то небольшой слой людей, который не просто имеет этот свой вопрос, но и ищет на него ответ в поэтических текстах. Вообще говоря, не обязательно искать его именно в стихах: этот вопрос можно прилагать ко всему. Я не говорю даже о других видах искусства. Но сам современный город — такая сложная разнообразная вещь, что, если ты просто по нему идешь или едешь, ты увидишь в нем, как в кофейной гуще, миллион «да» и «нет» на то, что у тебя в голове.

Поэтому ключевая проблема состоит в том, как эту самую поэзию рекламировать. Какие у нее, в этой ее функции ответа на еще не заданные, но кому-то крайне важные вопросы, преимущества перед другой кофейной гущей — перед той, которая вокруг. Романтизм знал главный вопрос: человеческая душа хочет смотреться в зеркало; а сейчас этот вопрос неизвестен. У стихов нет своего сообщения: нельзя сказать, что они говорят что-то такое, чего не говорит никто другой, потому что в конечном счете о чем они говорят — решаешь ты.

Но сейчас, как мне кажется, длится — или только сейчас на наших глазах заканчивается промежуточный период, во время которого праздным был бы разговор о единственно важной вещи при разговоре о лирике, а именно о душе читателя. Давно уже закончилось время того уединения и сосредоточенности, которым для читателей поэзии фактически было все советское время. (Тут, скажем в скобках, было две линии. Когда выход наружу, в мир, диктовался необходимостью, как в тридцатые — сороковые годы, тогда настоящая поэзия была не только поэзией почти сентименталистского уединения, отказа и ухода, но и поэзией мира — например, поэзия Бориса Слуцкого, который всю жизнь оставался человеком этих лет. И было время послеоттепельное, более благополучная и мягкая советская жизнь, когда все стихи, предназначенные для души, вышедшей из затвора в мир, были заведомо частичными: это был поддельный ответ. Тут была линия детски-простодушная — Евтушенко, Вознесенский, но была и другая, промежуточная, — например, Самойлов, на которого было непонятно, как смотреть: ты за белых или за красных? Ты со мной в бетонной келье, в которой любой человек, читавший стихи Серебряного века, — и даже без стихов, просто всякий человек с вдруг проснувшимся самосознанием ощущал себя заточенным, — или ты с теми людьми, которые все это бетонное построили и тут хозяйничают?

Читать!

{-page-}

Девяностые годы — особая история, о которой любое обобщение всегда кажется ложным, потому что суть их была именно в распаде на отдельные истории. Прекрасные годы свободы? — нет; ужасные годы нищеты? — нет. Катастрофа? — да: но катастрофа в том и состоит, что ты не можешь ее обобщить.

Читать!

А нулевые годы — межеумочное время, когда мы не можем сказать, что происходит с читательской душой. Тут в скобках надо сказать, что в разговоре о людях, от которых мы ждем чтения поэзии, мы почему-то полубессознательно вычеркиваем из списка потенциальных читателей тех, кто читал стихи двадцать, тридцать, сорок лет назад, то есть бывшую советскую интеллигенцию; мы говорим о людях новых, живущих в новом мире — «креативном» или как его ни назови. И если оставаться в рамках этого ограниченного, на массе наших предрассудков держащегося читательского «мы», то эти «мы» (для простоты можно сказать — те, кто сейчас вышел на Болотную) в последние десять лет жили в очень странной ситуации как бы искусственного или притворного уединения.

Это не был затвор советских времен с вынужденным или добровольным уходом от мира к себе, но не было и полноценное существование в мире. Они, эти «мы», существовали в полумраке, на каких-то детских, вторых ролях — они двигались по промежуточному маршруту между двумя пределами: с одной стороны, есть абсолютные требования одинокой души, с другой — есть требования человека деятельного, который сталкивается с внешним миром с той же абсолютностью, с какой душа существует в своем внутреннем мире. В таком столкновении с миром жили, например, пушкинские читатели: это были люди не лишние и не праздные, они находились с миром в некоторых прямых отношениях. И когда в «Бахчисарайском фонтане» хан Гирей — посреди битвы! — замирает с подъятой саблей в руках и льет слезы, то это не просто смешная ошибка, а отражение абсолютно фундаментального противоречия между реальностью мира, в которой сам Пушкин, его читатель и его стихи в целом существуют, и этой возможностью замереть, созерцая собственную бездонность, которая должна быть у романтического героя.

Так вот, десять лет те, кого мы почему-то зачислили в потенциальные читатели стихов, не сталкивались с миром, но и с собственной душой они не сталкивались, а умудрялись пройти между ними, как между Сциллой и Харибдой. Такое время ждет от стихов предсказуемости форм, смыслов, аллюзий, то есть ждет поддержания сна — не настоящего сна, где ты можешь столкнуться с чудовищами подсознания, а поддержания полусонной деятельности. В этой ситуации нет необходимости в гадании на кофейной гуще. Когда ты находишься в каких-то непредсказуемых пространствах внешнего мира или внутреннего, ты начинаешь хвататься за подсказки: это хватание и есть то, что мы называем культурный интерес: «кто на море не бывал, тот Богу не маливался». Но десять лет у нас не было непредсказуемости, и поэзия существовала поэтому под паром. Она внутри себя вела какую-то лабораторную работу, и какие-то люди говорили «ого» на то или другое. Здесь конкретные авторы не подпадают ни под какое осуждение — я просто говорю о том, почему даже самые точные, замечательные авторы, как Михаил Гронас, Мария Степанова или Елена Фанайлова, все равно в целом оставались внутри оранжереи. Если сейчас начнется эта непредсказуемая жизнь, которой многие справедливо боятся, а многие не менее справедливо хотят, — тогда можно будет людей, бегущих к гадалкам, направлять туда или сюда. А пока они к ним не бегут — саму эту потребность не навяжешь.

Если считать, что помимо гущи для гаданий поэты дают образцы речи, то сейчас нужны образцы не хорошей, правильной, культурно насыщенной речи, а речи уместной и ясной при отсутствии общего культурного багажа. Сверхплотная цитатность в перестроечных стихах Кибирова была совершенно уместна, потому что тогда было время хоронить общих мертвецов — всех сразу, и советских, и русских классических — и в последний раз их собрать; но с тех пор это окликание мертвых превратилось просто в гальванизацию, как, например, в стихах Быкова — они потому и популярны, что верно отражают наше нежелание расставаться с этими мертвецами, нас будто бы до сих пор объединяющими. Ведь цепляние за узнаваемые цитаты, размеры, образы в популярных стихах происходит во многом от страха реальности, от страха оказаться среди чужих, от страха признать, что уже оказался среди чужих. Нет уже никаких цитат: никто не читал того же, что ты; а если и читал, то это вас не сближает. Время общего набора прочитанного кончилось, апеллировать к нему нельзя. Работает та речь, которая уместна в данной ситуации: мгновенной ситуации, как она сложилась между нами, которую мы оба видим одинаково, — и только на это мы можем опираться. У нас ведь практически всегда получается объяснить то, что мы действительно хотим сказать, в ситуации необходимости. Когда нужно объяснить дорогу к дому, если человек не знает этого ориентира, я подскажу ему другой; если мы что-то реально знаем, то мы свободны в выборе слов, мы обходимся и без логики, и без ссылок на прочитанное. Среди тех, кто пишет сейчас, само это ежесекундное обнуление всех предыдущих знаний и умений в пользу абсолютного осознания текущей ситуации, полного владения ею есть в стихах Гронаса. У него ничего не оставлено за рамками стихотворения, все дано прямо в нем самом: вся ситуация дана здесь, все связи установлены прямо здесь, и тема их прямая — что у нас ничего не осталось.

Поэзия всегда именно это и делает — она тематизирует условия собственного существования, превращает в предмет разговора то, что является условием разговора. И вот нынешняя политическая ситуация может, мне кажется, привести к страшно интересным последствиям. У нас же практически нет публичной речи: не как краснобайства, а как речи, которая действительно что-то решает, потому что для этого действительно нужны настоящие суды и настоящий парламент. Сейчас все уже заранее решено предварительными закулисными сговорами, а парламентские или судебные речи — это или декорация, или бессильные выкрики не участвующих в сговоре. Должна появиться речь, которая и будет решать исход событий, а не сговор через подмигивание и речь непубличную, свойскую, через ту клановую речь, которой участники закулисных сделок связаны так же семейно и тепло, как интеллигентский круг — своими словечками и цитатами. Как если бы в нашем с вами разговоре для постороннего наблюдателя мы были два разных человека, а на самом деле под столом были бы связаны каким-то сиамством, заранее обо всем договорились, и наша речь была фикция. Когда этого не будет, а будет речь с непредсказуемым исходом в политике и в суде — вот тогда поэзия в ее функции образца для речи окажется в действительно новой ситуации.

Весь интерес нынешнего момента в переходе от семейного тепла к публичному свету: выйдя на огромную площадь в мороз, сто тысяч человек по-разному решают, что им важнее — что они стали друг другу и всем остальным вдруг видны на свету или что им всем вместе так семейно и так тепло? В речи эту семейность невозможно поймать на уровне конкретных слов, на уровне каждой отдельной фразы — но, например, мы о Путине и вообще о властях говорим так, как люди говорят, когда их сам предмет речи не слышит, как будто мы находимся с ним не в общем пространстве. А в общем пространстве другие правила, другие силовые линии речи: пусть человек нам очень не нравится, мы не будем о нем говорить в глаза так же, как за спиной. Мы можем говорить даже грубее, мы можем говорить «ненавижу тебя, тиран» — но иначе. Мы не знаем, кому у Пушкина адресовано проклятие «самовластительный злодей» — но мы знаем, что кому-то оно адресовано, что это сказано не за его спиной. Только для очень узкого лицейского круга он говорит по-другому: «Он человек, им властвует мгновенье» — а у нас это автоматически подразумевается, что некие они нас не слышат. И это очень сильно видно и в стихах — не в политических, а в стихах вообще: это тоже речь не при чужих.

И может быть, это отчасти ответ на тот вопрос, почему про потенциальную читающую публику мы говорим в узком, «креативном» составе и не учитываем тех, кто когда-то составлял советскую интеллигенцию, кто был читателем и самиздатских, и советских стихов, — потому что они из этого семейного теплого круга оказались выброшены в холодный мир и нового круга не образовали, остались каждый осколком прежнего. А замкнутое, семейное, не вполне освещенное пространство заселилось новой публикой. Но из теплого сумрака людей теперь буквально гонит органическая потребность в просторе, в возможности взаимодействовать непредсказуемо, помимо предварительно установленных уговоров, не переплетаясь ногами под столом. И поэзии придется давать образцы речи вот в этих условиях — при чужих, на холоде и на свету.

И это, в частности, может привести к той перемене, которую тоже одни давно ждут, а другие боятся, — от традиционных размеров к верлибру. У Михаила Гронаса есть по этому поводу теория, которая сводится к тому, что поэзия сохраняет традиционную форму до тех пор, пока имеет мнемоническую функцию — пока ее заучивают в школах, пока люди твердят ее наизусть в отсутствие свободы печати, как в советское время, когда нужна поэзия запоминания; как только это уходит и со стихов снимают мнемоническую оболочку — начинается верлибр. У меня тут есть встречное соображение, что верлибр — это именно стихи в пору публичной речи, потому что верлибр похож на проповедь, на речь в парламенте или в суде; он все время произносится на свету. В том, что Гронас называет мнемонической функцией, есть же и другой аспект: благодаря этой функции человек как будто про себя может бормотать стихи в полумраке душевного уединения, сам с собой. А верлибр — это то, что ты произносишь другому.

Конечно, как стихи, имеющие своей центральной функцией эту мнемоническую, внутридушевную, интимно-сумеречную, могут превращаться в

Читать!

Записала Варвара Бабицкая

КомментарииВсего:12

Комментарии

Читать все комментарии ›

- 29.06Стипендия Бродского присуждена Александру Белякову

- 27.06В Бразилии книгочеев освобождают из тюрьмы

- 27.06Названы главные книги Америки

- 26.06В Испании появилась премия для электронных книг

- 22.06Вручена премия Стругацких

Самое читаемое

- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 39606121

- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 10703295

- 3. Норильск. Май 1308169

- 4. ЖП и крепостное право 1122825

- 5. Самый влиятельный интеллектуал России 911245

- 6. Не может прожить без ирисок 863594

- 7. Закоротило 843617

- 8. Топ-5: фильмы для взрослых 804354

- 9. Коблы и малолетки 776657

- 10. «Роботы» против Daft Punk 769173

- 11. Затворник. Но пятипалый 530382

- 12. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 457922

Из современных можно вспомнить Бранимира, хотя тут более ритмика присущая музыке.

О Фудзияма.

О Фудзияма.

Пустота.

Скажите, как мне писать стихи. Как бы мне писать стихи, а не строки мыслей. Рифмовать. Слабо. Мертвые менты и трупы больных клоунов.

Легко. Ботинки-полуботинки.

Как быть честным.