Почему пятый роман Фигль-Мигля называют вторым, почему не получилось «Щастье» и при чем тут Тарантино? Эти и другие загадки пытается разгадать ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ

Имена:

Фигль-Мигль Фигль-Мигль

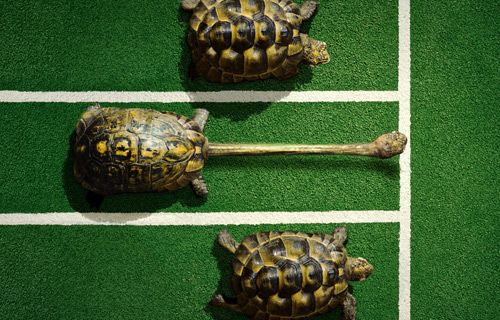

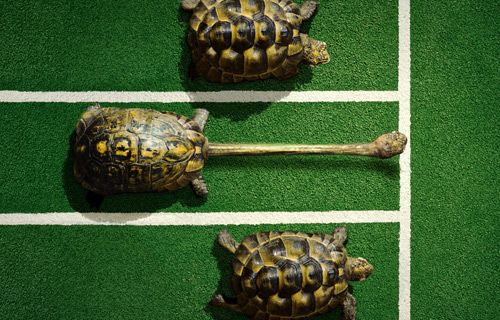

© Getty Images / Fotobank

1В сентябре 2009 года в швейцарской газете

Neue Zürcher Zeitung появилась небольшая экспертная статья русского поэта и немецкоязычного прозаика Ольги Мартыновой о состоянии дел в современной русской прозе. Пиратский перевод этой статьи вызвал такую бурю эмоций в блогосфере, что OPENSPACE.RU заказал автору

расширенный вариант текста. В этом расширенном варианте в положительном контексте упоминался только один современный прозаик — петербургский автор, выступающий под псевдонимом Фигль-Мигль.

Не могу сказать, что меня это удивило. Еще в 2005 году Олег Юрьев обратил мое внимание на интересный роман этого писателя «Мюсли», опубликованный в журнале «Звезда». Даже более чем интересный: чарующий, в тонкой вагиновской традиции написанный, но по-своему эту традицию поворачивающий. В том же году я с удовольствием прочитал в «Неве» другой роман Фигль-Мигля — «В Бога веруем». Про первый роман Фигль-Мигля, «Тартар Лтд.», напечатанный четырьмя годами раньше, я не знал, а вот на эссеистику этого автора внимание обратил. Она меня также не разочаровала — в целом. Тем более что и жанр этот в русской литературе, к сожалению, мало разработан…

Почему все эти произведения Фигль-Мигля не были изданы отдельными книгами (или одной большой книгой)? Честно говоря, и это меня не удивляло. Можно было задать немало вопросов такого рода. Почему, например, не изданы рассказы Ирины Глебовой, несмотря на полученную ею несколько лет назад премию «Дебют»? Почему Льву Усыскину приходится издаваться по схеме

print-оn-demand? Ситуация в российских издательствах, особенно в больших коммерческих издательствах, монополизировавших рынок, в целом неблагоприятна для сколько-нибудь сложной прозы, не развлекающей и не поучающей читателя, а работающей с языком, темпом, композицией (и стоящими за языковыми и композиционными вопросами проблемами восприятия пространства, времени, бытия). Есть, конечно, исключения, но их немного. Именно этому в конечном счете посвящена была статья Мартыновой, бурная дискуссия из-за которой продолжалась беспрецедентно долго — около года.

«Отругивались» в основном модные писатели, чьим корявым «новореалистическим» произведениям Мартынова отказала в статусе серьезной литературы, и критики, усмотревшие в несогласии с их литературными вкусами попытку унизить себя в качестве «простых людей». Издатели, люди деловые, в разговоре участия не принимали. За одним исключением: от лица издательского сообщества Мартыновой ответил петербургский… как бы поделикатнее… шумный литдеятель-многостаночник Виктор Топоров, бывший некоторое время главным редактором «Лимбус Пресс» и сохранивший с этим издательством самые тесные отношения. Ответил вполне предсказуемо: да, печатаем только то, что принесет быструю прибыль, и это хорошо и правильно. А кто с этим не согласен, тот конкретный лох и лузер, защищающий свои собственные интересы или интересы своих родственников. Вслед за Топоровым в дискуссии принял участие и его младый клеврет Вадим Левенталь, штатный редактор «Лимбус Пресс».

Читать текст полностью

(При этом, разумеется, Мартынова в своей статье имела в виду «Лимбус Пресс» не в большей и не в меньшей степени, чем другие коммерческие издательства, будь то «ЭКСМО» или «Амфора». Почему шапка загорелась только на этой голове? На то есть личные причины, автору этой статьи известные хорошо, но читателю интересные мало.)

А теперь — внимание.

Буквально через несколько месяцев в «Лимбус Пресс» появляется роман Фигль-Мигля «Щастье». Еще через год другой роман — «Ты так любишь эти фильмы». Этот второй роман проходит в финал курируемой Топоровым премии «Национальный бестселлер» и не получает премии лишь по воле председателя жюри Ксении Собчак, изволившей отдать предпочтение «Остромову» Дмитрия Быкова. В каком-то смысле повторилась коллизия 2002 года, когда сложные расчеты и интриги организаторов расшиблись о голосование членов жюри — живых людей, к тому же не входящих в «цех задорный». (Конечно, Быкову, умелому профессионалу, обидно должно быть уподобление патетическому графоману Александру Проханову — так ведь Фигль-Миглю еще обиднее, наверное, уподобление милой пубертатной дилетантке Ирине Денежкиной. Куда она, кстати, делась?)

Но еще интереснее другое. О романах, появившихся в «Лимбусе», везде — от издательских аннотаций до критических статей — пишут как о дебюте Фигль-Мигля. Десяти лет (это по меньшей мере) довольно интенсивной литературной деятельности словно и не было. Иногда еще упоминают об эссеистике, но, кажется, ни разу — о трех напечатанных в журналах романах. Один из которых, кстати, на тот же «Национальный бестселлер» выдвигался, но в финал не прошел.

Я не берусь утверждать, что осуществляется четкая шахматная комбинация, направленная на то, чтобы «выбить козырь» и «присвоить» писателя, чье имя упомянуто в нашумевшей статье. Тем не менее вопросы поневоле встают. Что мешало «Лимбус Пресс» издавать многочисленные появлявшиеся в журналах произведения Фигль-Мигля до статьи Мартыновой? Почему эти прежние произведения не издают сейчас? И главное: почему их не упоминают, почему ведут себя так, словно их, этих произведений, никогда не было? Почему пятый роман писателя называют вторым? Пока я не вижу ответа на эти вопросы.

2

Сейчас, вероятно, стоит поговорить о самих новых романах. Но поговорить с учетом прежнего творчества Фигль-Мигля. Иначе разговор просто не имеет смысла.

Итак, «Щастье». Начинаем с обложки, и сразу же бросается в глаза базарный слоган: «От гонореи к романтизму». Ничего пошлее и безвкусней не придумаешь. Первая мысль: как мог уважающий себя писатель согласиться на такую «рекламную растяжку»? Но при чтении романа с удивлением обнаруживаешь, что гонорея в нем вообще не упоминается, а романтизм… Да и романтизма никакого нет. Как же объяснить появление этой фразы? Например, так: автора попросили выдать что-нибудь эдакое зазывное — он и придумал… Выразив в этой придумке всю меру презрения… к кому? К издателям? К читателю?

Зато аннотация на обложке не врет: «Будущее до неузнаваемости изменило лицо Петербурга и окрестностей. Городские районы, подобно полисам греческой древности, разобщены и автономны. Глубокая вражда и высокие заборы разделяют богатых и бедных, обывателей и анархистов, жителей соседних кварталов и рабочих разных заводов. Опасным приключением становится поездка из одного края города в другой. В эту авантюру пускается главный герой романа, носитель сверхъестественных способностей».

И сюжет, и обстоятельно-безличный (хотя формально и ведущийся от первого лица) характер наррации (так контрастирующий с прихотливым повествовательным темпом первых романов) как будто заставляет незнающего читателя воспринимать книгу в ряду «социальной фантастики», на которую переключились научные фантасты школы Стругацких, или «магического реализма» амфорного разлива. И — как к произведению такого рода — сразу же начинаешь предъявлять к книге целый ряд претензий.

Прежде всего, внутренние параметры романного мира кажутся недостаточно прописанными и продуманными. Ну вот, скажем, что стало в аристократическом Городе, ограниченном Обводным каналом, с дворами-колодцами и меблирашками, превратившимися в коммуналки, с миром Евгения (на аллюзиях из «Медного всадника» отчасти построен роман «В Бога веруем»), Раскольникова, героев Зощенко? Тотальная музеефикация? Реконструкция? А во что превратилось, к примеру, ленинградское метро? А кого кредитуют надменные банкиры из Города, на чем вообще основано наследственное богатство горожан? А бесчисленные огороды, на которых произрастают главные продукты местного сельского хозяйства — мак и конопля? Хладоустойчивые сорта этих полезных растений вывели или так далеко зашло глобальное потепление? Есть ли у самого автора ответы на эти вопросы?

Глаз читателя фантастической беллетристики, хорошо знающего Петербург, упрется в мелкие топографические неточности: если «дикий берег» начинается за Обводным, он должен быть виден не с западной, а разве что с самой восточной оконечности Малой Охты. Да, кстати, и эпизод, с которого книга начинается, вызовет недоумение: каким образом мамаше из Города удается внушить мальчику, что на другом берегу «волки и медведи»? Он же видит, что там — дома. А ведь даже несчастные дети, которые научаются отличать ампир от барокко раньше, чем ели от сосен, знают, что волки и медведи живут в лесу.

Все эти претензии (последняя в особенности) несущественны для читателя, привыкшего к Фигль-Миглю как к писателю метафорического склада, а не реалисту-развлекателю. Ну, волки и медведи. Ну, дома на том берегу в тумане. Всегда в тумане. И то, что к двухсотой странице динамичная книга-путешествие внезапно переходит в вязкий полумистический-полубытовой роман из жизни Васильевского острова, населенного учеными фарисеями, и Петербургской стороны, обиталища пижонов… Все это вполне приемлемо, если писателю удается создать образный мир, цельный и многомерный в своей условности.

Беда в том, что не удается. Почему — вопрос интересный.

Потому ли, что в ранних романах Фигль-Мигля подхватывала и несла стихия языка, внутренняя энергетика фразы, абзаца… Но вот он попробовал писать по-другому, «проще» — и ток не пошел. Или дело в самой концепции петербургского пространства: вот вам величественный Город, Растрелли-Росси, а вот грязные и гнусные промышленные новостройки, населенные неумытыми и жизнестойкими морлоками? Здесь есть туристическая фальшь: настоящий Петербург с самого начала был городом верфей, казарм и канцелярий, а не только дворцов.

В любом случае неудача писателя налицо. Создается впечатление, что он тянется то за одну, то за другую нитку, пытаясь размотать, как клубок, образную цепочку. Вот канцлер Большой Охты Николай Павлович, с его трагической любовью к утраченному Городу, и его противник, анархист Кропоткин… Вот дама из Города, наложившая на Разноглазого предсмертное проклятье… Вот писатель Людвиг и его секта тайных невропатов… Не выходит: все нитки обрываются. И это тем досаднее, что каждая из них (особенно линия канцлера) сама по себе выразительна и несет в себе потенцию большой романной темы. Это не говоря уж о множестве отлично написанных фрагментов (взять хотя бы игру в лапту на Выборгской стороне).

В «Щастье» образ условного будущего и мотив «тайной секты» перекликается с «В Бога веруем», но там от сюжета по правилам игры не требуется ни правдоподобия, ни связности (ибо он является как будто побочным порождением авторской «болтовни») и при том сюжет однолинеен, а потому свести концы с концами гораздо проще. «Ты так любишь эти фильмы» напоминает «перепрыгивающей» структурой и запутанными взаимоотношениями нескольких героев «Мюсли». К сожалению, новая книга лишена тонкого обаяния напечатанного в «Звезде» романа (это видно с первых же страниц). Но, в конце концов, и хорошие книги бывают необаятельны. Обаяние прозе придает обычно авторская любовь к материалу или увлечение собственными структурными находками, а что же делать, если этого нет? Бывают и другие достоинства, и у «Ты так любишь эти фильмы» они, несомненно, есть.

Прежде всего — хорошо выдержанный внутренний темп (то, что является особенно слабым местом «Щастья») и в первую очередь очень ловко выстроенный «пунктирный» сюжет с замечательным открытым концом. Неясно, кто, кого и почему убил и убил ли. У внимательного читателя остается несколько взаимно противоречащих версий случившегося — в зависимости от того, в частности, действительно ли Константин Константинович Романов, директор школы для девочек, является агентом некой разведки или находится во власти помешательства и не является ли другой шпион (или тот же самый Романов?), вербующий Шизофреника, плодом его бреда. А читатель невнимательный вообще ничего не понимает. Вот для примера отзыв выступающей в рамках «Нацбеста» в амплуа литературного критика Ксении Собчак: «Для меня, простите, Фигль-Мигль — это не литература. Это очерки о жизни, какие-то бессвязные зарисовки. Зарисовки неплохого качества, написанные действительно хорошим русским языком. Но это все-таки некий постмодерн…». (Приведем, кстати, и ее фразу, колоритно объясняющую мотивы голосования за Быкова: «Представьте себе: я голодная. Хороших ресторанов нет. Есть “Макдоналдс”, и есть шашлыки от Гоги на дороге. Я пойду в “Макдоналдс”, потому что шашлыки от Гоги — это будет кошатина».)

Однако проблема в том, что «как-бы-остросюжетная» (пусть странно остросюжетная) книга с картинками быта среднего класса — это, страшно сказать, как-бы-Маринина. То есть в данном случае это заведомая пародия если не на Маринину, то на что-то приближающееся к ней. Социально-психологические типажи — заведомые «штампы», «не образы, а амплуа», как ворчит один из героев романа, рецензируя в разговоре со знакомым фильм Верхувена. Однако пародийность эта оказывается очень зыбкой.

Вот интересный вопрос: почему среди множества фильмов, упомянутых в романе, нет ни одного фильма Квентина Тарантино? Потому ли, что он просто неинтересен автору? Или именно в его фильмах тайный ключ к структуре книги? Тарантино научил многих (и многих — на их беду), что грубо-пародийные типажи-маски со своими откровенно условными действиями и страстями могут вызывать искреннее эмоциональное сопереживание. Беда в том, что, для того чтобы это сопереживание стало возможным, условность героев, их «понарошковость» должны быть доведены до определенного градуса. А это не в пример проще сделать в случае наемной убийцы Черной Мамбы, чем в случае стервозной преподавательницы Института культуры, при каждом случае напоминающей, что она — Человек Из Университета. Не в пример проще — в случае стилистики B-movies, чем в случае стилистики Марининой и приближающегося к Марининой слога журнала «Юность». Особенно в наши дни, когда стилистика журнала «Юность» победно наступает, вытесняя иные литературные техники.

Поэтому в какой-то момент «понарошковость» просто исчезает, и читателю предлагается уже всерьез, без всякого элемента условности, без всякого «остранения» переживать банальный роман Саши, она же Принцесса, она же Человек Из Университета, с картонно-мачистым кинокритиком Херасковым. Или ее же взаимоотношения с Алексеем Степановичем, Лехой, мужиковатым бизнесменом, который ищет филолога, который составил бы ему домашнюю библиотеку. Или страдания Кати Шаховской, которой неуютно в элитной школе. Все это, в конце концов, скучновато. Скучновато, конечно, прежним читателям Фигль-Мигля, а не тем, кто ищет в литературе описания ожидаемой «реальности», воспринятой в ожидаемых ракурсах. Но этим последним нужен и «нормальный» линейный сюжет.

Вернемся к выразительно-жлобской метафоре Ксении Собчак и попытаемся ее развить: изощренный кулинар пытается «имитировать» гамбургер, «играть» с ним — и в результате гамбургер, конечно, не выходит, а вот выходит ли авторское ресторанное блюдо? Трудно сказать… Со своей точки зрения Собчак права. К сожалению.

(Я намеренно обхожу вниманием социальный пафос романа, в частности слишком напористую и оттого не особенно смешную сатиру на доморощенных либералов, которая, видимо, и понравилась доморощенным имперцам из «Лимбус Пресс». Это не так уж важно: Фигль-Мигль не писатель «больших идей», хотя порою хочет им быть, что явно не идет ему на пользу.)

3

То, что два последних романа Фигль-Мигля (в первую очередь «Щастье») показались мне не слишком удачными (во всяком случае сравнительно с прежними), не означает, конечно же, тотального «разочарования» в этом писателе. Литературные биографии складываются по-разному. Борис Вахтин после «Трех повестей с тремя эпилогами» и «Одной абсолютно счастливой деревни» написал заурядную «Дубленку», а Саша Соколов после «Школы для дураков» и «Между собакой и волком» — жалкую «Палисандрию». В биографиях многих классиков, поэтов и прозаиков были страницы, заставлявшие преждевременно говорить об упадке их таланта (вспомним хотя бы пастернаковские поэмы). Есть, конечно, и другие примеры: талантливое начало творческого пути, скажем, Николая Тихонова, Константина Федина, Леонида Леонова, заслоненное тусклым и казенным продолжением. Но не хочется верить, что перед нами этот случай. Если новые книги Фигль-Мигля не до конца получились, то это неудачи сложного и ищущего мастера. Могу, разумеется, представить себе и критика, которому «Щастье» и «Ты так любишь эти фильмы» покажутся вершиной творчества Фигль-Мигля. Он в своем праве.

Загвоздка в другом — в том, что (и тут мы возвращаемся в начало нашей статьи) писатель презентуется читателю как автор только этих романов. Может быть, он сам решил отречься от всего прежде сделанного? Но, во-первых, он в этом случае в первую очередь сменил бы псевдоним, а во-вторых, в «Мюсли», «В Бога веруем» и «Щастье» есть сквозной персонаж (Аристид Иванович), указывающий на связь этих книг.

{-tsr-}Святое право писателя — принимать или не принимать предложения издательств, не интересуясь тем, какие литературно-политические соображения заставили их эти предложения сделать. Бессмертные слова Фета про сапожника Шмидта и его журнал никто не отменял. Но, по моему убеждению, писатель не должен, не имеет права передавать издателям и критикам (будь то Топоров с Левенталем, Крусанов с Секацким, да хоть бы и Краевский с Белинским) право распоряжаться своей литературной судьбой. А значит, он, как правило, должен быть «физически доступен», должен иметь возможность публично, от первого лица высказаться. К примеру, Борис Николаевич Бугаев и Алексей Максимович Пешков, каковы бы ни были их литературные имена, такую возможность имели. А писатель, скрывшийся под псевдонимом Фигль-Мигль, — пока не имеет. В литературных кругах более или менее известны его возраст, пол, имя. Но известны неофициально, по слухам. Мне кажется, писателю (уже зрелому) самое время «выйти из тени».

:D

Бедный Шубинский совсем сошел с ума.

Вы не могли бы пояснить зачем?.. Ну, дать лично вам интервью - это понятно. Другие веские причины есть?