Скучно читать даже не потому, что толсто и местами косноязычно, а потому, что непонятно – о чем, собственно, речь. ЕВГЕНИЙ ЯБЛОКОВ делится впечатлениями от биографии Андрея Платонова, вышедшей в серии «ЖЗЛ»

Давно уже пообещал поделиться ощущениями от очередного ЖЗЛ-труда А. Варламова; но его книга об А. Платонове, разрекламированная два года назад, вышла лишь сейчас. А. Варламов небось надеялся отписаться к 110-летнему юбилею «подопечного», а тут возьми да объявись толстый «Архив А.П. Платонова», и в нем документы, про которые биограф не подозревал. Пришлось усовершенствовать текст, задним числом втыкая изюм в булку.Читать!

Будучи знаком с несколькими жизнеописательными сочинениями А. Варламова, я, честно говоря, не ожидал сногсшибательных новаций. Неожидания оказались не обмануты. ЖЗЛ-технология отработана в лучшем виде. Разводишь эти самые «материалы», подбалтываешь пересказы произведений (в данном случае — платоновских), вливаешь продукты «осмысления» — и готово: больша-ая книга.

Вот был в 1920-х годах вполне известный, немолодой (Платонову годился в отцы) и честный писатель Викентий Викентьевич Вересаев. Помимо прочего, составил две биографические книги: «Пушкин в жизни» и «Гоголь в жизни». В каждой из них просто свод информации — перед нами как бы два полноценных мозаичных портрета. Вересаев был человеком образованным, умным и имел полную возможность заодно высказаться о Пушкине и Гоголе «лично» (уж трюизмов и пошлостей наверняка бы не наговорил). Но, видимо, скромность не позволяла — довольствовался ролью составителя.

Конкретно к нашей теме — в 1994 году была издана весьма толковая книга «Андрей Платонов: Воспоминания современников. Материалы к биографии». Воспроизвести бы ее сейчас в расширенном виде, добавив новые документы, осовременив комментарии, — получился бы платоновский образ куда более четкий и внятный, чем размазанная на 500 страниц «биография». Но для ударника-жэзээловца быть «просто» составителем непрестижно, ибо не с чего снимать пенки. Он фактов не ищет, он за разделение труда: одни по крупицам добывают информацию, раскапывают документы, годами сидят в архивах, разбирают рукописи и т.п. — другие вдохновенно загребают жар чужими руками, не стыдясь называться «историками литературы» (так А. Варламов поименован в аннотации).

Впрочем, даже биограф-многостаночник стремится, чтобы было как у больших. Самый надежный способ — разделить ответственность с кем-нибудь поглавнее. На школьных учебниках ставят гриф «допущено» или «рекомендовано»; а тут все открывается нижайшей благодарностью генеральному платоноведу Н.В. Корниенко — и обязательно «члену-корреспонденту», притом «заведующей» и «руководителю», да еще по всему тексту рассыпаны реверансы в ту же сторону. Видимо, надо понимать так, что на книгу дано добро из Института мировой литературы РАН и А. Варламов во весь голос заменяет тамошнюю платоновскую группу. Ну что, поздравим академическую науку с очередным приобретением.

Индивидуальный стиль автора книги вполне характерен: «затеривается» (с. 152), «пиша» (48), «усомневается» (139), «зашкаленность» (60) и т.п. Доктор филологических наук не знает разницы между словами «топоним» (153) и «топос», «инвариант» (240) и «вариант», используя их как синонимы; а слово «воздухоплавательница» (312) употребляет в значении «парашютистка». Вконец, свежо выглядят философ «Веннингейнер» (39) и «фильм Ланса фон Триера “Довгиль”» (131).

Как и положено профессиональному литератору, А. Варламов излагает вязко и громоздко. А периодически мелькающие в волнах многословия небанальные обороты вызывают, пожалуй, не те чувства, на которые рассчитывал автор:

«Революционная взвесь, которая насыщала, питала, в хорошем смысле этого слова замутняла и бродила в его прозе…» (439);

«…если говорить о ранней платоновской эротике, то именно образ девичьих грудей как самого сильного чувственного переживания встречается в ней чаще всего» (30);

«…складывалась его жизнь, рано высказавшая себя в слове и почувствовавшая необходимость в том, чтобы это слово было услышано» (17);

«…автору “Епифанских шлюзов” пришлось заплатить самой дорогой московской ценой — квартирным вопросом» (133);

«…шансов погибнуть <…> у Пухова выше крыши» (119);

«В “Реке Потудани” естественной причины для мужской слабости героя нет» (376);

«Если проводить параллели с физическими приборами, то Платонов был сейсмографом (другие писатели — термометрами, барометрами, тахометрами, спидометрами, флюгерами)» (73);

«…машинизированные (это значит перепечатанные на машинке. — Е.Я.) рукописи “Котлована”» (205);

«носил под сердцем глубокую веру в лучшего человека с мозговым приростом» (96);

«молодая голландская шмара» (263);

«Они звали за собой и ставили вопросы, куда и зачем идут (23)»;

«…были заочно знакомы, по крайней мере односторонне» (77);

«…в редакции сочли, что бомба будет круче…» (89);

«…если позволить себе нехитрый каламбур, можно так сказать: была ближняя плоть — стала крайняя, с которой чуткие большевики известно что сделали» (264);

«…в конце рассказа она утешена, а ее тоска утолена. Возможно, потому, что молодая женщина беременна, хотя никаких прямых указаний на это, ни даже намеков в тексте нет» (343);

«Андрей Платонов по-прежнему играл за команду современных ему читателей» (417).

И это далеко не все. Сожалею, что первостатейный член Союза российских писателей А. Варламов не отважился на тотальную стилистическую игру и не пожертвовал семантикой ради чистого искусства — на этом пути он бы многого достиг. Ибо подчас возвышается до бездонных парадоксов: «Почему Платонова не уничтожили при жизни?» (528). А кое-где в тексте мерцают подлинные перлы, которых сам Платонов не постыдился бы: «Симон Сербинов <…> овладевает на могиле своей матери телом Сони Мандровой, а потом приходит в Чевенгур и обретает в нем конец» (161). Просто и вместе с тем загадочно.

Кстати об обретении конца. Нельзя сказать, что автор книги совсем уж не заботится о читательском внимании — во всяком случае, прибегает к испытанным средствам его возбуждения. Так, А. Варламов аккуратно процитировал все имеющиеся в записных книжках Платонова матерные записи. Посмаковал сексуальные мотивы в его произведениях — не забыв отметить девиантные эксцессы в повести «Епифанские шлюзы» (но, как обычно, ничего толком не объяснил, шалунишка). Наконец, в гламурно-вуайеристском стиле вторгся в интимно-творческую сферу: «Андрей Платонов приехал в Тамбов без семьи, но не один. Он приехал туда, сопровождаемый, конвоируемый долго молчавшей и терпевшей все его инженерные измены Музой, которой посторонние, беспорядочные связи и сумасбродные проекты ее подопечного <…> вконец надоели. <…> …В холодной комнате он писал и боялся закончить, остаться один, без своей волшебной, но так остро ощущаемой им подруги» (90—91); «Некогда молодая, ревнивая, а теперь набравшаяся опыта Муза относилась к своему любовнику с большим пониманием и терпением» (438). Тут, конечно, неизбежна ассоциация с «Романтической историей» М. Зощенко: «Муза ему долго не давалась, а когда далась, то поэт просто удивился от того, что у него с ней получилось». Впрочем, это не про нашего поэта-биографа — он-то, кажется, обходится без помощницы.

Не чужд А. Варламову и незатейливый голливудский саспенс. Например, выдуман мрачный «двойник», якобы сочинивший за Платонова повесть «Котлован»: «“Котлован” был написан в “соавторстве”. Вторым и решающим автором был платоновский двойник» (182); «Вот кем написан “Котлован”: человеком с мертвыми бесслезными глазами, гениальным сторожем, евнухом и узником платоновской души. Сатаной его мысли, русским Босхом, изобразившим картину страшного суда или, вернее, зловещей пародии на Страшный Суд, который вершит не милосердный Господь, но Его противник, и где все — и грешники, и праведники идут одной дорогой, потому что Бога больше на русской земле нет» (184). Вполне характерный способ «осмысления» — наматывать звонкие фразы, ничего не объясняя. Вместо того чтобы всерьез поговорить о писательском своеобразии А. Платонова, куда легче написать, например, этакое: «Платонов гораздо более, чем Булгаков — писатель мистический. Может быть, самый мистический в нашей литературе» (182). Что это значит? А не важно, главное — провозгласить.

Вот и дошли, так сказать, до самой сути. Скучно читать даже не потому, что толсто и местами косноязычно, а потому, что непонятно, о чем, собственно, речь.

Мне почему-то кажется, что «пиша» про «замечательного человека», нелишне объяснить, чем он, собственно, замечателен и, так сказать, велик в мировом масштабе, вне этого биография как жанр лишена смысла. Заклинания про то, что в Платонове, мол, нашла выход «чудовищная энергия, которая скопилась в России на рубеже веков и искала, в ком воплотиться» (5), — это, конечно, хорошо и не вызывает возражений. Каждый человек существует в «своем» времени, и в творчестве Платонова (как и иных литераторов 1920—1940-х годов), разумеется, отразились тогдашние невзгоды и катаклизмы. Однако великие художники потому и остались в вечности, что писали «сквозь время» и «сквозь строй» — не игнорировали эпоху, но превзошли, «сняли» ее, воплотив во вневременных формах. И для всех, кто читал Платонова, его творчество никак не может ограничиваться конкретно-исторической, сугубо «российской» проблематикой. В том и состоит платоновский феномен, что узнаваемые реалии отечественной действительности начала XX века оказались выведены на уровень поистине космического масштаба, обрели всечеловеческое — если угодно, ноосферное звучание.

А в книге А. Варламова встречаем постоянные попытки затолкать Платонова в «его» эпоху. Автор склонен интерпретировать платоновские фабулы сугубо жизнеподобно, игнорируя «иносказательность», символичность, вневременность каждого персонажа и любой ситуации. Похоже, А. Варламов считает Платонова писателем-реалистом — во всяком случае, осуждает попытки отнести его творчество «к поэтике сюрреализма, авангардизма, модернизма, абсурдизма и пр.» (266). Доведись «осмысливать» С. Кржижановского, Д. Хармса, К. Вагинова или А. Введенского, небось и про них сказал бы то же самое…

Ни для кого не секрет, что завораживающее, хотя на некоторых, напротив, резко негативное, впечатление производит прежде всего неповторимая стилистика Платонова, его уникально «неправильный» и бездонно афористичный язык. В этом запредельном «расплаве» практически все слова лишаются привычных значений, переходят в «мерцающее», «виртуальное» состояние. Читательскому сознанию приходится барахтаться в поисках берегов; и, цепляясь сначала за привычные координаты, мы вскоре понимаем, что «жизнеподобных» мотивировок недостаточно, они оказываются «тощими» и наивными. Однако биограф упорно застрял на первичном этапе «осмысления» — А. Варламов сводит платоновские произведения к рефлексам личной биографии и окружающей реальности. Между тем анализировать Платонова сугубо «от фактуры» бессмысленно, неплодотворно: такой подход не позволяет понять специфику устойчивых образов (как сейчас модно говорить, концептов) в его произведениях.

Приведу лишь один пример. А. Варламов с удовольствием употребляет слово «народ», которое нередко встречается и в текстах Платонова. Чтó оно означает — не в нашем сегодняшнем (хотя это тоже небезынтересно), а в платоновском дискурсе? Народ — понятие сословно-классовое? этнокультурное? универсально общечеловеческое? биологическое, природное? метафизическое, духовное? И то, и другое, и прочее. При взаимной противоречивости версий ни одна из них не может быть отвергнута — в этом и состоит загадочный смысловой механизм прозы Платонова. Здесь, помимо традиционной для эпохи идеологической коллизии «верхов» и «низов», актуальны, например, идея вненационального единства всех людей, идея биологического тождества всех живых существ — и даже идея физического единства почвы (т.е. грунта в буквальном смысле) и человека (за недостатком места не могу объяснять подробно). Стало быть, «народ», по Платонову, не только социальные «низы», но и все человечество, и все живые существа (в том числе черви или деревья), и, например, кладбищенский прах, в который перешли некогда жившие люди. Поэтому когда герой рассказа «Старый механик» заявляет, что без него, Петра Савельича, «народ не полный», — мы должны иметь в виду, что в масштабе платоновского творчества эта сентенция звучит отнюдь не банально «демократически», как ее трактует А. Варламов, а содержит глубочайший подтекст. Притом в рассказе говорится: «Семья Петра Савельича была небольшая: она состояла из него самого, его жены и паровоза серии “Э”, на котором работал Петр Савельич». То есть в состав «народа» включены еще и машины — это не фантазии и не пустые метафоры. Воплощенный неповторимым языком, платоновский художественный мир устроен вполне загадочно и не поддается «традиционному», школьному анализу. Поэтому предложенное А. Варламовым наивно-реалистическое «осмысление» оказывается малоэффективным.

Будем называть вещи своими именами. По большому счету перед нами не биография «замечательного человека», а разве что БД — база данных о Платонове. Сколько фактов ни выкладывай, картинка

Читать!

А в общем, нормальная «троечная» книжка. Свистнуто, не спорю. Как говорил один из современников Платонова, «так… ничего… морковный кофе». Впрочем, я не разобрал: с молоком или без.

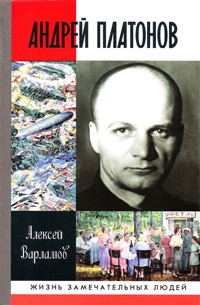

Алексей Варламов. Андрей Платонов. М.: Молодая гвардия, ЖЗЛ, 2011

Ссылки

КомментарииВсего:5

Комментарии

- 29.06Стипендия Бродского присуждена Александру Белякову

- 27.06В Бразилии книгочеев освобождают из тюрьмы

- 27.06Названы главные книги Америки

- 26.06В Испании появилась премия для электронных книг

- 22.06Вручена премия Стругацких

Самое читаемое

- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 3444123

- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 2340543

- 3. Норильск. Май 1268405

- 4. Самый влиятельный интеллектуал России 897651

- 5. Закоротило 822067

- 6. Не может прожить без ирисок 781859

- 7. Топ-5: фильмы для взрослых 758455

- 8. Коблы и малолетки 740782

- 9. Затворник. Но пятипалый 470971

- 10. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 402900

- 11. «Рок-клуб твой неправильно живет» 370334

- 12. Винтаж на Болотной 343203

Следующие тиражи этого биографического опуса настоятельно рекомендую издавать со статьей проф. Яблокова вместо предисловия!

А покуда по просьбе трудящихся добавляем в пандан пару слов о другом вдохновенном жизнеописании из этой же серии, а именно о книге Клода Дюфрена "Мария Каллас" (ЖЗЛ)

*

Биография великой певицы в исполнении Дюфрена - это нечто! Ярко-желтый безграмотный пасквиль, невесть зачем напечатанный относительно приличным издательствомв классической серии - всё равно что биографию Пушкина задать Булгарину..

Для любителей подробностев – чучуть цитат:

1. Про главное

- стр. 48 «Евангелия приписывала ей 110 килограммов, Менегини заявил журналистам, что, когда он встретил Марию, она весила 105 килограммов… После многих сопоставлений можно с уверенностью сказать, что Мария весила в то время всего 95 килограммов»

- стр. 52 «Она была слишком толстой, но нас это не волновало. Молодые певицы почти всегда имеют лишний вес!»

- стр. 66 «Титта рассказал, как один из его приятелей указал на Марию и воскликнул: «Но это же настоящая корова!»

- стр. 70 «В той жадности, с которой она набрасывалась на роли, можно было увидеть последствия обжорства, чем она страдала с детства»

- стр. 75 «В то время дива весила почти центнер»

- стр. 85 «Она проводила на кухне больше времени, чем за пианино»

- стр. 107 «В то время она была чудовищно толстой и неуклюжей» (1951)

- стр. 108 «Ничто в ее облике не напоминало, что недавно она была невероятно толстой женщиной»

- стр. 112 «Было невозможно отличить ноги находившихся на сцене слонов от ног Марии Каллас» (про выступление в «Аиде»)

- стр. 119 «Если в 1953 году Мария весила почти центнер, то в 1955-м ее вес уже не превышал и 73 килограммов… Так был разрушен миф о том, что оперным дивам необходимо иметь внушительный вес»

/думаете, всё, финале? ан нет/

- стр. 144 «Разве не он, как Пигмалион, создал свою толстую Галатею?» (о Менегини)

- стр. 181 «Высокий рост, точеная фигура. Ничто в ней не напоминало о том, что она когда-то весила 90 килограммов»

Как гриццо, служил Гаврила *овноделом,*овно Гаврила вылеплял…

2. Тонко-психологическое

- «Приглашение выступить в Ла Скала Каллас посчитала рядовым событием в своей творческой жизни» (1950, интересно - откуда дровишки?!)

- «Она была словно вышколенная цирковая лошадь, исполнявшая любой трюк, которого от нее требовал дрессировщик» (об «Ифигении в Тавриде», поставленной Висконти, стр. 146)

- Мария на людях демонстрировала нежные чувства к супругу, «однако когда они оставались наедине, атмосфера резко менялась» (не иначе автор непрестанно глядел в замочную скважину)

- «Острый ларингит еще больше пошатнул уверенность певицы в своих силах» (стр. 210; интересно, понос понижал у нее творческую самооценку или нет?)

3. О наболевшем

Автор методично залазит в трусы всем, кто окружал певицу (Висконти, Бернстайн, Дзефирелли, Пазолини) – и, уверенно обнаружив там гомоэротический аксессуар, непременно безоглядно влюбляет свою антигероиню в каждого из этих ч(м)удаков.

4. Милые курьёзы: оказывается, Маша Калогеропулос пела «партию волшебницы Карди из оперы «Парсифаль», «в «Бале-маскараде» ее голос поражал глубиной тональности», а вся она «обладает трехоктавным диапазоном голоса: высоким, средним и нижним, образуя тремоло» (!)

5. Бонусы:

- «Марии Каллас» удавалось на протяжении всей творческой жизни завоевывать публику одной только магией своего чарующего голоса и таланта драматической актрисы» (а что она ещё должна была делать – выплясывать 32 фуэте?!)

- «В плане исполнительского мастерства Марии были присущи отдельные недостатки. В интерпретации Розины в «Севильском цирюльнике» Каллас не всегда соблюдала нужную тональность и не держала некоторые ноты» (Ла Скала, 1956)

- «Она остановила оркестр и взяла «до» верхней октавы» (стр. 233, прэлестно)

6. И, наконец, суперприз:

«После высокого «си» она переходила на контральто пианиссимо, затем на две с половиной октавы до «фа диес» низкого контральто и, наконец, заканчивала триумфальным контр-ми». Догадались, о чем это? Конечно, о «Болеро» из вердиевской «Сицилийской вечерни» (стр. 103).

Пора уже выпускать в ЖЗЛ многотомную биографию Элтона Джона или хатяп Леди Гаги - то-то перлов будет..