Авангард вовсе не хотел создавать искусство будущего – он стремился создать искусство на все времена.

БОРИС ГРОЙС о том, что приятие революции – позиция гораздо более радикальная, чем осуществление революции

Доклад Бориса Гройса был прочитан на конгрессе «Бывший Запад» в Эйндховене в марте 2010 годаЦентральный вопрос, который неизбежно доминирует в сегодняшних дискуссиях о русском авангарде, — это вопрос о его релевантности для осмысления взаимоотношений между

Читать!

Сегодня политическая роль искусства, как правило, представляется двоякой: 1) в качестве критики доминирующих политических, экономических и художественных систем и 2) в качестве средства мобилизации общества для изменения этих систем — посредством открытия утопической перспективы, которое большей частью выражается в создании квазикарнавальных событий, открытых для свободного участия публики. Однако если мы посмотрим на первую, предреволюционную волну русского авангарда, то мы не обнаружим в его художественной практике ни одной из этих составляющих. Чтобы критиковать что-либо, нужно это каким-то образом воспроизвести — представить объект критики вместе с его критикой.

Русский авангард, однако, отказался от миметичности. Сказать, что супрематическое искусство Малевича было революционным, можно, но едва ли кто-либо скажет, что оно было критическим. Заумная поэзия Алексея Крученых тоже не была ни миметической, ни критической. Обе эти радикальные художественные практики русского авангарда не предполагали также и участия публики, поскольку сочинение заумной поэзии и рисование квадратов и треугольников — явно не те роды деятельности, которые требовали бы участия широкой публики. Точно так же эти практики не занимались и мобилизацией масс для будущей политической революции. В самом деле, подобная мобилизация могла быть осуществлена только при использовании современных и даже самых современных для того времени массмедиа — таких как пресса, радио, кино или, позднее, поп-музыка (в 1960-е годы), дизайн (футболки с портретом Че Гевары) и т.д. Очевидно, что в предреволюционное время художники русского авангарда доступа к этим медиа не имели, хотя скандалы, которые вызывала их художественная деятельность, время от времени и освещались прессой.

Зачастую, когда говорят о русском революционном авангарде, имеют в виду художественные практики русских авангардистов 1920-х годов. В действительности это некорректно, поскольку в 1920-е годы авангард — и художественно, и политически — находился уже в своей постреволюционной фазе. Во-первых, потому, что он занимался развитием тех художественных практик, которые возникли еще до Октябрьской революции. Во-вторых, потому, что эти практики реализовывались в контексте постреволюционного Советского государства (в том виде, в каком оно оформилось после Октябрьской революции и к концу Гражданской войны) и поддерживались государством. Поэтому мы не можем сказать, что русский авангард того времени был «революционен» в том же смысле, в котором мы говорим о «революционности» искусства, направленного против status quo, против доминирующих политических и экономических властных структур. Русский авангард советского периода был не критическим, но аффирмативным по отношению к постреволюционному Советскому государству. Следовательно, только русский предреволюционный авангард может рассматриваться как релевантный для современной ситуации, очевидным образом отличаясь от авангарда, каким он стал после социалистической революции. Но, как уже говорилось, в искусстве предреволюционного русского авангарда мы не найдем тех характеристик, которые мы склонны искать, говоря о сегодняшнем критическом, политически ангажированном искусстве, способном мобилизовать массы для революции и помочь изменить мир.

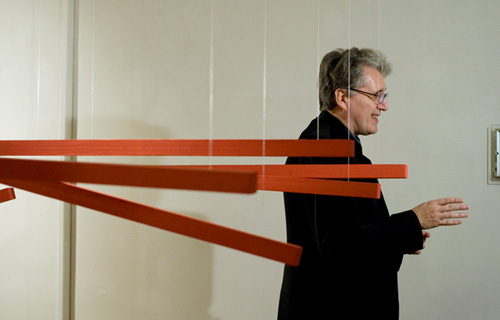

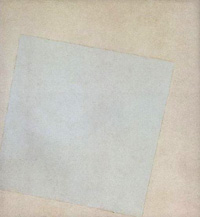

Таким образом, возникает подозрение, что «Черный квадрат» Малевича не имеет отношения ни к политической, ни к социальной революции и что единственное, с чем мы имеем здесь дело, — это чисто художественный жест, релевантный исключительно внутри художественного пространства. Однако следует сказать, что, хотя «Черный квадрат» Малевича не являлся активным революционным жестом — критическим по отношению к политическому status quo или ратующим за грядущую революцию, — он являлся революционным на гораздо более глубоком уровне.

Так в чем же состоит эта революция? Она состоит не в процессе строительства нового общества (такова была цель постреволюционного периода), но в радикальном разрушении общества существующего. Принять это революционное разрушение — непростая психологическая операция. Мы имеем обыкновение сопротивляться радикальным силам разрушения, сочувствуя и ностальгируя по нашему прошлому — и, возможно, еще в большей мере сочувствуя нашему настоящему, подвергающемуся опасности. Русский авангард, как и ранний европейский авангард в целом, и был сильнейшим лекарством против любого рода сочувствия и ностальгии. А именно, он приветствовал тотальное разрушение всех традиций европейской и русской культуры, — традиций, которые были дороги не только образованному классу, но и всему населению.

«Черный квадрат» был наиболее радикальным жестом такого приятия разрушения. Он провозглашал смерть любой культурной ностальгии, отказ от любой сентиментальности по отношению к культуре прошлого. «Черный квадрат» был своего рода окном, через которое революционный дух радикального разрушения смог проникнуть в пространство культуры и выжечь его дотла. (В романе Александра Проханова «Крейсерова соната», написанном после перестройки, «Черный квадрат» Малевича предстает как мембрана ада: из его трещин, в которых поблескивает адское пламя, выходят демоны перестройки, наводняющие Москву.)

Хорошим примером антиностальгической позиции самого Малевича является его короткий, но важный текст «О музее» 1919 года. В то время новое советское правительство было обеспокоено тем, что гражданская война, общий крах государственных институтов и экономики грозили уничтожением старым русским музеям и художественным коллекциям. Коммунистическая партия пыталась сохранить и спасти эти коллекции. В своем тексте Малевич протестует против политики советских властей, покровительствующей музеям, и призывает государство не защищать коллекции старого искусства, потому что их разрушение откроет путь настоящему, живому искусству. Малевич писал:

Жизнь знает, что делает, и если она стремится разрушить, то не нужно мешать, так как в помехе мы преграждаем путь новому представлению в себе зарожденной жизни. (…)

Сжегши мертвеца, получаем 1г порошку, следовательно, на одной аптечной полке может (SIC) поместиться тысячи кладбищ.

Мы можем сделать уступку консерваторам, предоставить сжечь все эпохи и устроить одну аптеку.

Далее Малевич поясняет свою мысль на конкретном примере:

Цель (этой аптеки. — Б.Г.) будет одна, даже если будут рассматривать порошок Рубенса, всего его искусства — в человеке возникнет масса представлений, может быть, живейших, нежели действительное изображение (а места понадобится меньше).

Малевич предлагает не сохранять произведения искусства, а дать им погибнуть, не испытывая по этому поводу ни сентиментальных чувств, ни сожаления. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Это радикальное приятие разрушительной работы времени на первый взгляд кажется нигилистическим. Свое собственное искусство Малевич описывает как искусство, в основе которого лежит «ничто» (косвенно цитируя Макса Штирнера, который тоже был близок к анархистам).

В основании этого несентиментального отношения к искусству прошлого лежит вера в неразрушимость искусства. Авангард первой волны позволял вещам — и предметам искусства, в частности — уйти вместе со временем, потому что он верил, что есть нечто, что остается навсегда. И он искал то, что само по себе остается навсегда, не нуждаясь ни в каких человеческих усилиях, направленных на его сохранение.

Авангард часто ассоциируется с понятием прогресса, в особенности прогресса технологического. Но авангард скорее ставил следующий вопрос: как может искусство продолжаться в условиях постоянного разрушения культурной традиции и привычного мира, которое характерно для современной эпохи, с ее технологическими, политическими и социальными революциями? Или, говоря другими словами, как противостоять деструктивности прогресса? Как делать искусство, которое ускользнет от постоянных изменений, — искусство, которое было бы атемпоральным, трансисторическим? Авангард не хотел создавать искусство будущего — он стремился создать транстемпоральное искусство на все времена.

Мы постоянно слышим и читаем, что нам нужны перемены, что наша цель — в частности, в искусстве — состоит в изменении status quo. Но изменения и есть наш status quo. Постоянные перемены и есть наша единственная реальность. Мы живем в тюрьме перманентных перемен. Чтобы изменить status quo, нужно изменить изменения — бежать из тюрьмы перемен. Истинная вера в революцию парадоксальным образом — а возможно, не таким уж парадоксальным — предполагает убежденность в том, что революция не способна на тотальное разрушение, что что-то выживает всегда, даже в самых радикальных исторических катастрофах. Только это убеждение делает возможным безоговорочное приятие революции, которое было так характерно для русского авангарда.

В своей недавней книге The Time that Remains Джорджио Агамбен на примере апостола Павла описывает тот тип знания и мастерства, которые требуются, чтобы стать профессиональным апостолом. Это знание мессианское; знание о грядущем конце мира; знание о сжатии времени, о нехватке времени, в котором мы живем. О той нехватке времени, которая аннулирует любую профессию, потому что занятие любой профессией требует перспективы longue durée, протяженности времени и стабильности мира, каков он есть. В этом смысле профессия апостола, как пишет Агамбен, состоит в практике «отмены всех профессий». Можно сказать, «депрофессионализации всех профессий». Сжатое время обедняет все наши культурные знаки и всю нашу деятельность, превращая их в нулевые, или, как говорит Агамбен, «слабые знаки». Эти слабые знаки являются знаками грядущего конца времен, они уже сейчас ослаблены этим грядущим, манифестируя нехватку времени, которое необходимо для производства и созерцания сильных, сложных знаков.

Однако в конце времен эти мессианские слабые знаки одерживают победу над сильными знаками мира сего, — знаками авторитета, традиции и власти. А также сильными знаками восстания, желания, героизма и шока. Говоря о «слабых знаках мессианства», Агамбен со всей очевидностью имеет в виду «слабое мессианство» — термин, введенный Вальтером Беньямином. Но здесь можно вспомнить также (даже если Агамбен этого не делает) термин kenosis, который в традиции греческой теологии характеризует фигуру Христа — жизнь, страсти и смерть Христову как уничижение человеческого достоинства и опустошение знаков божественной славы. Фигура Христа в этом смысле тоже является слабым знаком, который может быть легко (пере)интерпретирован как знак слабости, что позднее подробно рассматривалось Ницше в «Антихристе».

Когда Агамбен описывает аннулирование всех наших занятий и опустошение всех наших культурных знаков мессианским событием, он не задается вопросом о том, как мы можем переступить границу, которая отделяет наше время, нашу эпоху от грядущей. Агамбен не задает этого вопроса, потому что его не задает апостол Павел. Павел верил в то, что индивидуальная душа, будучи нематериальной, способна пересечь эту границу и не погибнет даже после конца материального мира. Художественный авангард, однако, хотел сохранить не душу, а искусство. Он пытался сделать это посредством редукции — редукции культурных знаков к абсолютному минимуму, благодаря чему их можно будет протащить через революции, переломы, сдвиги и перманентные смены культурных мод и трендов. Авангардный художник — это секуляризованный апостол, апостол в эпоху материализма.

Когда Кандинский в своей книге «О духовном в искусстве» (1911) говорит о редукции живописного мимесиса как такового, — редукции, которая обнажает то, что все живописные произведения являются комбинациями цветов и форм, — он стремится гарантировать выживание своего понимания живописи, невзирая на всевозможные культурные трансформации и включая даже самые революционные. Мир, который представлен в живописи, может исчезнуть, а комбинация цветов и форм нет. В этом отношении Кандинский полагает, что все образы, которые созданы в прошлом или будут созданы в будущем, могут рассматриваться так же, как его собственная живопись, — потому что какими бы эти образы ни были раньше, какими бы они ни были сейчас и (или) какими бы они ни могли быть, они неизбежно остаются комбинациями определенных цветов и форм. Это убеждение относится не только к живописи, но и ко всем медиа — фотографии, кинематографу и пр. Кандинский не хотел создавать свой собственный индивидуальный стиль, но использовать свою живопись для воспитания зрительского глаза, позволяя ему увидеть невариативные компоненты всех возможных художественных вариаций и повторяющиеся паттерны, лежащие в основе образов, подверженных историческим переменам. В этом смысле Кандинский интерпретирует свою живопись как вневременную.

Позднее Малевич осуществляет еще более радикальную редукцию образа — редукцию к «Черному квадрату», к чистому соотношению образа и рамки, созерцаемого объекта и области созерцания, единицы и нуля. Мы не можем избежать черного квадрата ни при каких обстоятельствах: какой бы образ мы ни видели, мы в то же самое время видим черный квадрат. Для Малевича любое разрушение искусства — будь то искусство прошлого, настоящего или будущего — приемлемо, поскольку этот акт разрушения неизбежно становится актом созидания образа разрушения: черный квадрат становился эпицентром культуры, образом пепла, который, как пишет Малевич, порождает больше идей, нежели произведение искусства, сожженнoe ради производства этого пепла. Разрушение не может быть направлено на разрушение своего собственного образа: образ разрушения переживет любое разрушение.

Конечно, это убеждение является следствием радикальной материалистической позиции авангарда. В самом деле, Бог может разрушить мир, не оставив от него ни следа, потому что Бог сотворил мир из ничего. Но если Бог мертв, то акт разрушения, не оставляющий видимого следа, разрушение без образа разрушения невозможно. В акте радикальной художественной редукции этот образ реального разрушения предвосхищается здесь и сейчас — в мессианском образе, обреченном на то, чтобы пережить конец времен.

Искусство авангарда — это искусство не только слабого мессианства, но и слабого универсализма. Иными словами, это не только искусство, которое использует нулевые знаки, опустошенные надвигающимся мессианским событием. Это искусство, манифестирующее себя через слабые образы — образы слабой видимости; образы, которые являются неизбежно, структурно нераспознаваемыми, когда они функционируют как компоненты более сильных образов с высоким уровнем видимости — таких, как образы классического искусства или масскультуры. С точки зрения философии и науки, производство редукционистского искусства также означает производство искусства универсалистского, транскультурного, потому что пересечение временной границы в своей основе является той же операцией, что и пересечение культурной границы. Любой образ, произведенный в контексте любой возможной культуры, тоже является черным квадратом — будучи стертым, этот образ будет выглядеть как черный квадрат.

Это означает, что для мессианского взгляда любой образ всегда уже является черным квадратом. Это делает авангард истинным открытием универсалистского, демократического искусства. При этом универсалистская сила авангардного искусства есть сила слабости, сила саморазрушения. Это не искусство, мобилизующее народ для революции, а искусство, которое делает возможным приятие революции.

Теперь возникает следующий вопрос: что происходит с редукционистским, слабым образом авангарда после победы революции, в условиях постреволюционного государства? Постреволюционная ситуация глубоко парадоксальна, поскольку любая попытка продолжить революционный импульс, остаться верным и преданным революционному событию неизбежно ведет нас к опасности предать революцию. Продолжение революции может быть понято как ее перманентная радикализация, как ее повторение, как перманентная

Читать!

{-page-}

Проект продолжения художественной революции не менее парадоксален. Что означает продолжение авангарда? Дальнейшее воспроизведение форм авангардного искусства?

Читать!

Для первой волны авангарда, и в особенности для Малевича, операция редукции служила, как я уже сказал, демонстрации неразрушимости искусства. Или, иными словами, демонстрации неразрушимости материала. Черный квадрат остается непрозрачным, потому что непрозрачен материал. Раннее авангардное искусство, будучи радикально материалистическим, никогда не верило в возможность полной прозрачности, нематериальности медиума (как, например, душа, или вера, или разум), которая позволила бы нам увидеть «другой мир», после того как все материальное, якобы замутняющее этот другой мир, будет устранено апокалиптическим событием. Согласно авангарду, единственное, что останется видимым в этом случае, будет само апокалиптическое событие, которое будет выглядеть как редукционистское авангардное произведение искусства. В этом смысле авангард был совершенно оптимистичен. Неслучайно «Черный квадрат» демонстрировался на выставке «0.10» — десяти художников, которые, перейдя нулевую отметку смерти, остались художниками.

Вторая волна русского авангарда использовала операцию редукции совершенно иным образом. Для этих художников революционное устранение прошлого, предреволюционного порядка было событием, которое открывало новый, советский, постреволюционный, постапокалиптический порядок. То, что открывалось взгляду, не было образом редукции самим по себе — это был новый мир, который, как считалось, становился проявленным в результате акта редукции старого мира.

Таким образом, операция редукции начала использоваться для прославления новой советской реальности. Для русских конструктивистов путь к целомудренным, истинно пролетарским вещам пролегал через радикальную редукцию всего того, что было лишь декоративным и связанным со старым режимом. Русские конструктивисты требовали, чтобы вещи повседневной коммунистической жизни показали себя такими, каковы они есть на самом деле, — как вещи функциональные, форма которых служила только тому, чтобы сделать функциональность этих вещей зримой. Цель «пролетарского искусства», таким образом, виделась в том, чтобы сделать видимой функциональную организацию советской жизни во всей ее полноте. В начале своей деятельности конструктивисты полагали, что смогут иметь дело с «самими вещами», прямой доступ к которым им открывался в результате редукции, устранения старых образов и, таким образом, их отделения от этих вещей. В своем программном тексте «Конструктивизм» Алексей Ган писал:

Не отображать, не изображать и не интерпретировать действительность, а реально строить и выражать главные задачи нового активно действующего класса пролетариата. <…> И именно теперь, когда пролетарская революция победила и ее разрушительно-созидательное шествие все дальше и дальше прокладывает железные пути в культуру организованную, с грандиозным планом общественного производства — и мастер цвета и линии, и комбинатор объемно-пространственных тел, и организатор массового действа — все должны стать конструктивистами в общем деле сооружений и движений многомиллионнных человеческих масс.

Но позднее Николай Тарабукин в своем знаменитом эссе «От мольберта к машине» настаивал на том, что художник-конструктивист не может играть формирующую роль в процессе актуального социального производства. Его роль скорее состоит в пропаганде, отстаивающей и прославляющей красоту индустриального производства и открывающей эту красоту взгляду публики. Художник в представлении Тарабукина — это тот, кто смотрит на всю полноту социалистического производства и коммунистической организации как на редимейд; он — своего рода социалистический Дюшан. Социалистическая индустрия как целое видится благой и красивой, потому что она является эффектом радикальной редукции любого рода «ненужности», избыточного потребления, включая сами потребляющие классы. В определенном смысле конструктивисты повторяли жест первых христианских иконописцев, которые полагали, что после смерти старого языческого мира они получили способность раскрывать небесное, видеть его и изображать таким, какое оно есть в действительности. Это сравнение, разумеется, не является случайным.

Во-первых, оно (в положительном смысле) использовалось уже Павлом Флоренским, известным русским православным теологом и специалистом по иконописи и вместе с тем в 1920-е годы преподавателем ВХУТЕМАСа, сотрудничавшего с конструктивистами. Во-вторых, что еще более важно, эта аналогия приводилась (в отрицательном смысле) Малевичем в его трактате «Бог не скинут». Этот трактат был написан в 1920—1921 годах, примерно в то же время, что и упомянутое эссе о музее, но здесь полемика была направлена не против консервативных любителей старины, а против конструктивистских строителей будущего.

В своем трактате Малевич утверждает, что вера в постоянное улучшение условий жизни человека посредством индустриального прогресса — это вера того же порядка, что и христианская вера в непрерывное совершенствование человеческой души. И христианство, и коммунизм верят в возможность достижения предельного совершенства, будь то Царствие Божие или коммунистическая утопия.

В самом деле, путь к утопии — это путь от истории к перманентной, трансисторической стабильности, которая должна прийти на смену перманентности исторических перемен. Если утопия не может гарантировать такую трансисторическую стабильность и оставляет место для войн, революций, конфликтов и соревнования, это не настоящая утопия. Именно поэтому утопическое мышление тоже прежде всего оперирует посредством редукции. Быть утопическим — означает дойти до основ и устранить все, что является поверхностным и избыточным. Уже Платон в «Государстве» советовал устранить семьи и отменить частную собственность — как социальные институты, не укорененные в человеческой природе и являющиеся исторически случайными. Руссо полагал, что «естественный человек» заинтересован только в своем собственном самосохранении и (или) самосохранении человеческого рода, а Маркс редуцировал рабочий процесс до времени, которое в него инвестировано. В этой перспективе сексуальность утрачивает свой пассионарный характер и редуцируется до чистого процесса воспроизводства, человеческая жизнь редуцируется до «голой жизни», а работа — до рабочего времени.

Это позволяет сказать, что в известном смысле Малевич также является утопическим мыслителем и художником, поскольку он оперирует посредством редукции. Однако существует решительное различие между его редукционизмом и редукционизмом его коллег — конструктивистов и коммунистов. Малевич не верит в окончательную редукцию — редукцию до базового уровня, которая сделает невозможной дальнейшую редукцию и которая может стать устойчивым фундаментом для строительства новой реальности. Для Малевича все постоянно течет, все пребывает в постоянном изменении. Никакая редукция не способна обнажить вечную истину, которая бы обладала иммунитетом против изменений. Образ редукции способен выживать в исторических изменениях, но именно по этой причине не может использоваться как фундамент для строительства будущего. Редукция должна перманентно повторяться в меняющихся условиях. В этом смысле утопию не нужно строить, она всегда достижима здесь и сейчас.

Для Малевича утопия — это не период времени, а момент приятия радикального изменения, революции. Революции бывают разные, перемены тоже меняются в зависимости от разности мест и времени, но акт приятия революции остается всегда одним и тем же. В этом смысле акт радикальной редукции открывает здесь и сейчас неизменный, повторяющийся, бесконечный уровень человеческой экзистенции, который, по Малевичу, и есть истинная утопия.

Может показаться, что приятие изменения, революции — это акт пассивный, а осуществление революции — активный. Однако на самом деле приятие революции —позиция гораздо более радикальная, чем осуществление революции. Великие политические революции зачастую были культурно консервативными — ностальгическими по отношению к культуре прошлого. В этом основа хорошо известного конфликта между левым искусством и политической левизной. Политическая революция — это пророчество. Но политическая образность всегда консервативна, потому что она проецирует на будущее идеалы, мечты и чаяния, принадлежащие прошлому. Подлинный политический вопрос — это вопрос «что делать?». А неизменный ответ на него — что-то, что будет лучше, прогрессивнее и совершеннее того, что делалось раньше.

Концепция политической революции в основном фундирована концепцией прогресса. Точно так же предполагалось, что перманентная революция, изобретенная Троцким, будет массово производить Леонардо да Винчи (как он пишет в «Литературе и революции»). Концепция прогресса безусловно является глубоко консервативной, потому что она предполагает поступательное развитие в одном и том же направлении, сообразно с одними и теми же критериями усовершенствования вещей, выполнения все той же работы совершенствования и накопления. Вера в прогресс характеризуется неспособностью принять радикальную утрату — принять то, что истинное изменение означает не только накопление и усовершенствование, но и разрушение и редукцию. Здесь авангардное искусство играет решающую роль, потому что оно уже готово принять утрату; оно — не что иное, как само это приятие.

Вернемся теперь к вопросу о том, что oзначaет продолжить русский авангард — и авангардное искусство как таковое — сегодня.

Мы можем сказать, что авангардное искусство создавало трансцендентальные образы — образы, которые являются условием видимости всех возможных образов. Здесь вспоминаются Платон, Кант — философы трансцендентального. Однако авангард амбивалентен — в отличие от трансцендентальной философии. Философское созерцание и трансцендентальная идеализация — это операции, которые осуществляются только философами для философов. Но трансцендентaльные образы авангарда демонстрируются в тех же пространствах, в которых, говоря в философских терминах, демонстрируются эмпирические вещи. Таким образом, можно сказать, что авангард помещает эмпирическое и трансцендентaльное на один уровень, позволяет сопоставить эмпирическое и трансцендeнтальное в одном и том же пространстве репрезентации и предоставляет их одному и тому же демократизированному, непосвященному взгляду. Авангардное искусство радикально расширяет пространство демократической репрезентации, включая в него трансцендентальное, которое раньше являлось объектом религиозных или философских занятий и спекуляций. И это имеет свои позитивные и вместе с тем опасные аспекты.

В исторической перспективе образы авангарда предлагаются зрительскому взгляду не как прежде всего трансцендентальные, а скорее как особые эмпирические образы, манифестирующие свое особое время и особую психологию своих авторов. Соответственно, «исторический» авангард производил прояснение (clarification) и смешение (confusion) одновременно: прояснение — потому что он обнажал повторяющиеся образные паттерны, скрывавшиеся за сменами исторических стилей и трендов; а смешение — потому что авангардное искусство экспонировалось вместе с прочей художественной продукцией и поэтому могло быть (неверно) понято как специфический исторический стиль.

Это означает, что слабый, трансцендентный художественный жест не мог быть произведен раз и на все времена. Скорее он должен повторяться снова и снова, чтобы сохранять зримой разницу между трансцендентальным и эмпирическим и противостоять сильным образам перемен, идеологии прогресса и обещаниям экономического роста. Недостаточно обнажить повторяющиеся паттерны, которые трансцендируют исторические перемены. Необходимо постоянно повторять обнажение этих паттернов. Повторяющимся должно стать само повторение. Потому что каждое такое повторение слабого, трансцендентального жеста производит, как я уже сказал, прояснение и смешение одновременно. Таким образом, нам необходимо дальнейшее прояснение, которое произведет дальнейшее смешение и т.д. Именно поэтому авангард не может состояться раз и навсегда, но должен быть перманентно повторяем, чтобы противостоять перманентным историческим переменам и хронической нехватке времени.

Такой повторяемый и вместе с тем тщетный жест открывает пространство, которое мне представляется одним из наиболее загадочных в нашей современной демократии, — социальные сети наподобие Facebook, YouTube, Second Life и Twitter, которые дают населению всего мира возможность размещать фотографии, видео и тексты так, что делает их неотличимыми от любого другого концептуалистского или постконцептуалистского произведения искусства. В этом смысле данное пространство было изначально открыто радикальным неоавангардным, концептуальным искусством 1960—1970-х годов. Без художественных редукций, которые были произведены тогда художниками, появление эстетики социальных сетей было бы невозможным — и они не могли бы открыться массовой демократической публике в той же мере.

Эти сети характеризуются массовым производством и размещением слабых знаков, обладающих низкой видимостью, вместо массового созерцания сильных знаков, обладающих высокой видимостью, как это происходило на протяжении ХХ века. То, что мы переживаем сейчас, — это распад мейнстримной массовой культуры в том виде, как она описывалась многими влиятельными теоретиками: как эра китча (Гринберг), как «культурная индустрия» (Адорно) или как общество спектакля (Дебор). Эта массовая культура была создана правящими политическими и предпринимательскими элитами для масс — потребителей и зрителей.

Теперь объединенное пространство массовой культуры проходит через процесс фрагментации. У нас по-прежнему есть «звезды», но они светят не так ярко, как раньше. Сегодня каждый пишет тексты и размещает картинки, но у кого найдется достаточно времени, чтобы их читать и смотреть? Очевидно, ни у кого, или же дело ограничится лишь узким кругом соавторов-единомышленников, знакомых и родственников. Традиционное соотношение между производителями и зрителями, установленное массовой культурой ХХ века, оказалось перевернуто. Раньше немногие избранные производили образы и тексты для миллионов читателей и зрителей. Сегодня миллионы производителей производят тексты и образы для зрителя, у которого едва ли есть время, чтобы все это читать или смотреть.

Сама повседневность становится здесь произведением искусства — простой жизни больше нет, или скорее простая жизнь демонстрирует себя как артефакт. Художественная деятельность теперь является чем-то, что художник разделяет со своей публикой на самом элементарном уровне повседневного опыта. Художник разделяет искусство с публикой так, как раньше разделял с ней религию или политику. «Быть художником» больше не есть исключительная судьба, она превратилась в повседневную практику — слабую практику, слабый жест. Но чтобы установить и поддерживать этот слабый, повседневный уровень искусства, необходимо непрерывно повторять художественную редукцию — сопротивляясь сильным образам и избегая status quo, который постоянно генерирует новые сильные образы.

В начале своих «Лекций по эстетике» Гегель говорит о том, что искусство уже в его время было делом прошлого. Гегель полагал, что в новое время (modernity) искусство утратило

Читать!

Перевод с английского Анны Зайцевой

КомментарииВсего:14

Комментарии

Читать все комментарии ›

- 29.06Московская биеннале молодого искусства откроется 11 июля

- 28.06«Райские врата» Гиберти вновь откроются взору публики

- 27.06Гостем «Архстояния» будет Дзюнья Исигами

- 26.06Берлинской биеннале управляет ассамблея

- 25.06Объявлен шорт-лист Future Generation Art Prize

Самое читаемое

- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 3451787

- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 2343398

- 3. Норильск. Май 1268725

- 4. Самый влиятельный интеллектуал России 897704

- 5. Закоротило 822159

- 6. Не может прожить без ирисок 782575

- 7. Топ-5: фильмы для взрослых 759298

- 8. Коблы и малолетки 740964

- 9. Затворник. Но пятипалый 471465

- 10. ЖП и крепостное право 407954

- 11. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 403206

- 12. «Рок-клуб твой неправильно живет» 370572

Улыбку вызывает попытка втянуть за уши концептуализм в мир ютьба, фэйсбука и твиттера, и уж тем более объявить концептуалистов отцами-основателями этого мира.

И уж совсем смешно, когда пространство ютьба, фэйсбука, твиттера и сэкондлайфа называется пространством перманентного авангарда. Это все равно что назвать торговый молл храмом всех святых.

Пространство ютьба, фэйсбука, твиттера и сэкондлайфа я вляется продуктом коммерциализации идей нет-арта, ньюмедиа арта и софтвер арта, и если уж кто и приложил руку к его появлению на свет, то это точно не концептуалисты, в общем читайте историю медиа арта.