Молодая мексиканская художница рассказала АННЕ ПАНТУЕВОЙ о своем экстремальном человеческом и художественном опыте

Наоми Ринкон-Гальярдо (Naomi Rincón-Gallardo) — молодая мексиканская художница; она родилась в 1979 году и работает в Мехико. В прошлом году она стала одной из десяти обладателей премии банка Bancomer/Museo de Arte Carrillo Gill в Мехико — престижной и денежной награды, которая поддерживает деятельность молодых в мексиканском актуальном искусстве. Наоми присудили премию за ее проект уроков рисования и живописи в мексиканской тюрьме («Понедельники», 2006—2007). Анна Пантуева встретилась с художницей в Кондесе, районе Мехико, и поговорила с ней о том, что привело ее в тюрьму и что она там увидела.— Как тебе пришла в голову идея преподавать в тюрьме?

— Так получилось, что в 2006 году у меня, по различным причинам, наступил кризис, мне хотелось чего-то радикально нового, вызывающего, может — деструктивного даже, чего-то, что дало бы мне больше сил и вообще преобразило как художника. Тогда же одна моя знакомая преподавала в тюрьме по

Читать!

— В какой тюрьме ты работала?

— В двух — в мужской колонии и в женской тюрьме. Сначала я хотела работать только с женщинами, но в результате стала работать и в мужской колонии тоже. Три часа там, три часа здесь. Они совсем рядом друг с другом находятся, в пределах видимости — это Санта-Марта в районе Истапалапа в Мехико. Заключенные даже изобрели немой язык жестов, на котором переговариваются из одного тюремного двора с другим.

— Каким мерам безопасности ты подвергалась, прежде чем прийти в класс?

— Черного и белого не надевать, бежевого и синего тоже — так тебя легко отличить от охранников, медперсонала, заключенных и уборщиков. Если случится бунт, тебя должны сразу распознать. Высокие каблуки и мини-юбки запрещены и в мужской и в женской тюрьмах. Ну и, конечно же, острое, колющее, режущее. Растворители для краски тоже запрещены.

— Сколько учеников у тебя было?

— Примерно двадцать пять в каждой группе. По три группы в каждой тюрьме. В конце занятий я собирала работы, фотографировала или сканировала их в своей студии, а на следующей неделе опять раздавала ученикам.

— Как ты организовала занятия живописью в тюрьме технически — что, холсты натягивала на подрамники?

— Нет, мы писали акрилом по картону. Все принадлежности давал университет.

— Знала ли ты, за какие преступления сидят твои ученики?

— Нет, и не хотела знать. Я ведь не собиралась заводить с кем-то дружбу. Но в результате мы подружились, конечно. Наши отношения основывались на уроках искусства и на их работах — это я была способна переварить. А если знаешь, что кто-то насильник или убийца, — как после этого общаться с этим человеком? У тебя просто нет навыка и эмоционального аппарата для этого. Я бы не смогла.

— И все же, они сидели в этих двух тюрьмах за какие-то особые преступления?

— В мужской колонии люди уже были приговорены и отсиживали длинный срок. Они либо сидели за особо тяжкие преступления, либо у них не было денег на адвоката. В них сразу чувствовалась безнадежность, они знали, что вряд ли выйдут на волю. Работая там, хочешь не хочешь, приходится входить в контакт. И тогда начинается самое интересное — полное отторжение этих людей, и это надо как-то преодолеть или продолжать работать в любом случае. В тюрьме сразу сталкиваешься со своим собственным моральным пределом терпения. Потом все становится еще интереснее: тебя одолевают два чувства — желание и страх одновременно. Атмосфера там пронизана желанием, а страх живет у тебя внутри. И с таким багажом ты должен продолжать работать, постоянно и ежеминутно пытаясь от него избавиться.

— В классе находился охранник, пока ты работала?

— Нет, что ты! Нет, нет! Я сказала, что не хочу никаких охранников. Охрана в тюрьме — это самое ужасное! Они страшно агрессивные и угрожающие. Они трясут и толкают тебя, пока обыскивают на входе, лапают, раскидывают твои вещи, трясут коробки, вытряхивают карандаши и бумагу — они агрессивные и жестокие.

— Но по уставу тюрьмы ты могла работать в этом школьном классе без охраны?

— Да, это разрешалось. Кроме того, заключенные сами тебя охраняют и следят, чтобы с тобой ничего не случилось. Неуставные правила между заключенными строго карают того, кто обидит или навредит посетителю с воли. У них свой код отношений, они постоянно тебя оберегают. В мужской колонии, например, заключенный встречал меня после того, как меня перетряхивала охрана, и провожал в класс, помогал донести сумки с принадлежностями. Каждую неделю. В женской — нет, но там была другая история.

— Как ты начала первое занятие? Что ты сказала этим заключенным?

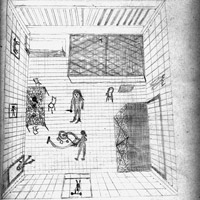

— Я принесла им ксерокопии репродукций. Сделала небольшие буклеты для каждого ученика. Потом спросила, рисовали ли они до этого. Спросила, удобно ли они себя чувствуют, и попросила нарисовать окружающие предметы. Потом раздала листы и, кажется, уголь. В первое занятие у нас не было парт, мы рисовали сидя на полу. Я не очень много говорила тогда. Сначала все шло с трудом, но потом с течением времени люди разрисовались. Дело в том, что мужчины — очень замкнутые, и рисовать для них — это значит раскрыться. Они очень осторожные, постоянно держат моральную и физическую дистанцию. Очень строго все. С женщинами, опять же, совсем другая история.

— Чему и как ты их обучала в течение всего курса?

— Сначала мы рисовали человеческий силуэт — друг друга, себя, свои руки. Или предметы вокруг нас, простой линией. Потом я дала им задание усложнить линию, попробовать ее различные типы. Затем мы стали пробовать различную штриховку. Это как обучение грамоте: буквы, слоги, слова — простая линия. Более сложная, штрих — дверь, ботинки, рука. Элементарное перенесение трехмерного пространства на плоскость листа. Постепенно они стали работать более уверенно. Как только у них появился навык, мы стали создавать более сложные композиции. Я задавала им нарисовать сегодняшние новости или то, что они видели по дороге от камеры в класс — это, кстати, совсем не пошло, поскольку тюремный устав запрещает рисовать какие-либо карты и планы. Я приносила им ксерокопии из журналов, которые заранее обрабатывала растворителем, так что глянцевое изображение почти исчезало. И просила их обвести или нарисовать предметы, которые они различат на этой мутной поверхности. Это было такое сюрреалистское упражнение. Ведь белый лист отталкивает и пугает. А мутная поверхность дает какие-то складки и тропы, по которым можно следовать. Затем то, что они нарисовали или обвели на этих листах, мы стали постепенно усложнять.

— Очень хорошее упражнение, мне кажется.

— Да, я же знаю, какие страхи тебя одолевают, поскольку сама училась рисовать. Позитивный момент такого сюрреалистского задания, что тебе не требуется талант, — ты просто рисуешь.

— Когда заключенные рисовали, они задавали тебе какие-то вопросы?

— Мужчины — нет. Женщины — да. Женщины болтали постоянно. С мужчинами мне было намного сложнее понять, что происходит, — они очень замкнутые.

— Какого возраста были заключенные на твоих занятиях?

— Из мужчин самому молодому было, кажется, 33 года, а самому старшему 70 лет. Из женщин... у меня были две сестры-близняшки, им было по 19...

— Ого! Это за какое же преступление две сестры-близняшки оказались там?

— Не знаю. Но это главная женская тюрьма в федеральном округе Мехико. «Королева Тихого океана» тоже там сидела, как раз в то время.

— Ты имеешь в виду пресловутую главу наркокартеля в Тихуане? Она сидела в той же тюрьме?

— Да, она самая, «Королева Тихого океана», она сидела тогда в Санта-Марте. Я ее даже там один раз видела. Она вышла на волю некоторое время спустя. Но она не записалась на мои занятия! Я уверена, что у нее были вещи поважнее, чем мой факультатив, — наверное, она посещала личный спа с сауной или что-то еще. Она вышла — значит, ее не приговорили. Там ведь сидели женщины и уже приговоренные, и проходящие по делу. Одни одеты в синее, другие — в бежевое.

— Почему заключенные были одеты в разные цвета?

— Ну, знаешь ли, в тюрьме очень любят правила. В общем, женщины там были разного возраста, но в отличие от мужчин они довольно открыто выражали свои чувства. И друг с другом, и со мной это был постоянный флирт, «незаметные» касания рукавами и т.п. Что усложняло мою работу. Тех, которые были сексуальными партнерами, сразу было видно — они очень открыто себя ведут. Лесбийские отношения и вообще любой эмоциональный аффект выставляются напоказ. Ведь когда женщины попадают в тюрьму, они становятся изгоями в своих семьях, их просто бросают.

— Как это ужасно...

— А чему ты удивляешься? Общество очень строго наказывает женскую делинквентность. Правда, не мужскую — мужчин семьи не бросают. Я даже видела свадьбу в мужской колонии: невеста пришла к нему с воли, чтобы провести церемонию. И очередь посетителей в мужской колонии всегда была несравнимо длиннее, чем в женскую тюрьму. В женскую мало кто приходил.

— Эти желание и страх в атмосфере, которые ты уже упомянула, — ты как-то поставила условия такие «прикосновения рукавами» и флирт прекратить?

— Нет-нет. Хоть это было и сложно, но я не хотела устанавливать такие же авторитарные тюремные отношения, в каких эти женщины существовали 24 часа в сутки. Приходилось выкручиваться, постоянно контролировать ситуацию — как себя вести, как смотреть, как говорить, как сидеть и стоять, как отходить на расстояние — это был постоянный процесс взаимодействия и определения эмоциональных и физических границ.

— То есть ты устанавливала строгую дистанцию с женщинами-заключенными, только не при помощи слов?

— Нет, я не хотела устанавливать строгую дистанцию, это вообще не мой стиль... Конечно, я открыто определяла свою позицию, когда чувствовала, что кто-то из женщин мной манипулировал. То есть я здесь, чтобы преподавать, а вы — чтобы учиться живописи и рисунку, и все.

{-page-}

— А как тобой манипулировали?

— Ну, например, одна женщина попыталась уговорить меня передать записку заключенному в мужской колонии, с которым она начала шуры-муры на расстоянии, при помощи языка жестов.

Читать!

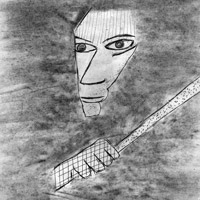

— Ничего себе надписи! Это ведь про тебя?

— Да, но я тогда их смысла не замечала. Инструкции и задания очень важны — ученики следуют им, а потом ведут работу куда-то дальше, она преобразовывается, получается новая сцена, новый сюжет.

— Как ты считаешь, твои ученики-заключенные научились рисовать лучше?

— Да, некоторые точно да. Иногда они даже рисовали в камере, приносили мне свои работы в класс. А я приносила им новые материалы и репродукции.

— Какие репродукции и какое искусство ты им показывала?

— Всякое. Искусство. Живопись. Карикатуры Роберта Крамба. Очень много сюрреалистов. Много Рембрандта, чтобы показать выражения лиц на портретах. Модернизм, Ренессанс, барокко — разное.

— Как заключенные реагировали на разные стили искусства?

— Женщины сразу начинали интерпретировать картину, объяснять, что там изображено, делать догадки. Мужчины молчали. Но большим успехом у тех и у других пользовался сюрреализм.

— Было ли тебе интересно на занятиях?

— Да, конечно! Было очень интересно, каждое занятие у нас было что-то новое, мы много шутили, смеялись. И мужчины тоже, не только женщины!

— Раздражало ли что-то, после чего хотелось все это послать подальше?

— Бюрократия раздражала, агрессивные идиоты-охранники. Но не мои ученики. Никогда. Ведь они приходили на занятия, потому что сами этого хотели! По правде сказать, они были более прилежные и активные, чем мои студенты в университете.

— Как ты закончила свой курс? Были ли какие-то сожаления? Было ли грустно?

— Да, конечно, последние уроки были особо эмоциональными... В женской тюрьме. Они даже принесли торт и кока-колу, и мы устроили небольшую вечеринку. Они попросили кого-то из своих семей прислать им торт. Все было очень эмоционально. Но, конечно, не это главное и не мои эмоции. Главное — это рисунки этих людей и сами уроки рисования и живописи.

— Как ты думаешь, что эти уроки дали им?

— Я думаю, возможность ненадолго вырваться из их обыденной рутины, из их обстоятельств.

— Назови две или три истины, которые ты усвоила в результате проекта как человек или как художник.

— Какие сложные вопросы пошли. Дай мне подумать... Первое: я думаю, что искусство может служить связующим звеном между двумя совершенно разными сторонами. Второе: это то, что, как ни старайся разрушить авторитарные отношения заключенный — охранник, они все равно присутствуют. Как ни старайся, ты не можешь вобрать в себя этих людей, познать и охватить. Они ускользают, остаются загадкой. Все, что я только что рассказала тебе, — только моя попытка что-то понять, а не установленная правда. Что-то из этого опыта мне никогда не откроется. Еще я поняла, что преступность — не обособленная проблема, а продукт общества. Мы полностью изгоняем людей, которые совершили преступление. Система избавляется от продуктов деятельности своего организма. Это маргинальные элементы нашего общества, это неприятно, запрещено, вне закона, уродливо, дерьмо, но если не смотреть на это, избегать, то становишься заодно с системой. И даже если мы не можем позитивно все изменить, все равно — отворачиваться от этого нельзя.

— Считаешь ли ты, что такая система государства — зло?

— Нет. Но эти люди — они тоже не зло.

— Считаешь ли ты уголовный кодекс и систему карательных учреждений справедливыми?

— Моя работа и мой опыт были совсем не о том. Я не могу судить о справедливости системы. Я не знаю преступлений и приговоров своих учеников.

— Я слышала, что кто-то хотел выставить работы твоих учеников, это правда?

— Да, Музей современного искусства в Мехико организовал выставку, посвященную тюрьме, она называлась «Презумпция виновности», — по-моему, в 2008 году. Меня пригласили, но я стала объяснять кураторам, что это не мои работы, а заключенных. Мне сказали, что это-то как раз и важно, и я решила выставить репродукции работ с согласия их авторов — поехала в тюрьму, чтобы получить у заключенных разрешение. Они сразу согласились. Тогда я раздала им анкеты, в которых спрашивалось, бывали ли они когда-нибудь в музее, что они думают о выставке своих работ и т.п. Потом сделала видеоинсталляцию: сначала на экране шли слайды всех работ с именами их авторов. Потом шел текст анкеты, а потом их рукописные ответы. И теперь главное: заключенным, по их ответам, совсем не было дела до музея и до этой выставки. Их это совершенно не интересовало. Музею, судя по выставке, до заключенных тоже никакого дела не было. Это я и попыталась показать — что между ними совсем нет никакой связи. Странно, что мои ученики согласились: музей, мне кажется, был для них очередным авторитарным институтом, которому они просто подчинились. Так что выставка была больше как выставление маргинальности, а не о людях. Мне она совсем не понравилась. Мир искусства просто нашел новых «других», как Пикассо и парижские художники когда-то «открыли» африканцев. Мир искусства постоянно ищет таких «других». Я тоже ищу маргинальность, но не хотела бы из нее делать цирк уродов.

— То есть социальные проекты в искусстве всегда должны быть диалогом? Таким, какой ты выбрала в тюрьме?

— Когда я шла в тюрьму, я была довольно наивной. Я не очень хорошо продумала свою методику и ее последствия. И в какой-то момент я просто оказалась лицом к лицу с реальностью и подумала: что же я тут наделала? Поскольку до этого весь мой опыт основывался на отшельнической работе в студии. Ну, кроме преподавания в Мериде. Сейчас я работаю с панк-коллективами, но стараюсь сделать свой метод более точным с самого начала.

— Возьмем двух художников, которые делают социальные проекты с участниками, — Фил Коллинз и Сантьяго Сьерра. Что ты думаешь об их методах?

— Фил Коллинз циник. Он мне неприятен.

— А Сьерра — не циник?

— Конечно, Сьерра тоже циник. Но он, мне кажется, абсолютно открыт и сам понимает всю силу своих очень брутальных, жестоких, грубых жестов, он не прячет свой авторитет, его действия абсолютно прозрачны. А Фил Коллинз... может, я сужу только по одной работе. Но ты помнишь его видео The World Won’t Listen, где он заснял колумбийских молодых людей, поющих караоке под музыку The Smiths на фоне тропических пейзажей? Он над ними просто издевался.

— Что за проект с панк-коллективами ты делаешь?

— А, ну вот это еще одни маргиналы. Хотя мои панки очень организованны и дисциплинированны, надо сказать. И в работе с ними постоянно присутствует ирония, противоречие и юмор, которые, я считаю, очень важны для художника. Сейчас я делаю панк-оперу об этих коллективах. После Североамериканского торгового соглашения и восстания запатистов панки в Мехико очень радикализовались и сейчас активно поддерживают социальное движение коренного населения, в том числе и в штате Чиапас. Я была с панками на десятилетней годовщине восстания, в деревне запатистов, где они участвовали в празднествах и плясках.

— И коренное население принимает их, этих молодых людей из столицы?

— Да, конечно! Их даже изобразили в настенных росписях в деревнях запатистов. Панки социально активны, иногда деструктивны: в 1994 году, когда губернатор штата Калифорния выпустил антииммиграционный указ, они пошли и разгромили «Макдоналдс» в Мехико. Разнесли его просто вдребезги. Это был такой агрессивный и немного абсурдный акт. Ну, в общем, история о них, мы записываем рок-композиции, а поет еще один парень — он не с ними, но хорошо их историю и деятельность знает.

Скульптура студентов Высшей школы искусств Юкатана (ESAY), Мерида

На выставке, которую организовала Наоми Ринкон-Гальярдо, студенты выбрали общественные места, площади и рынки в городе и выставили там свое искусство.

— «Иисус Христос» — классная вещь, обожаю ее! Да, мы запишем представление на видео — там будут живые съемки в «Макдоналдсе», жонглеры, циркачи, актеры, панк-рок и еще много чего! Так что интересно должно получиться.

— Ты занимаешься социальными проектами, тебя этому учили в художественной академии в Мехико?

— Нет, там я училась на живописца и на видео, но в старших классах школы я участвовала в кампаниях по повышению грамотности. Мы работали в деревнях — на два летних месяца переезжали туда и преподавали для работников ранчо. Сейчас это было бы уже невозможно, таких ранчо осталось мало — из-за Североамериканского торгового соглашения в 1994 году (многие крестьянские хозяйства обанкротились, индустриальные мегафермы вытеснили их. — OS). Наша система была основана на теории Паолу Фрейре, бразильского педагога; он написал известный труд «Педагогика угнетенных» (бразильский диссидент, который был арестован с приходом диктатуры, подвергнут пыткам, а потом эмигрировал. — OS). Он основал метод так называемого «алфавитирования». Главный его принцип: слово освобождает. Фрейре видел обучение грамоте не как заучивание навязанных абстрактных категорий, а как осмысление твоего собственного окружающего мира. При помощи картинок педагог получает некие истории из жизни своих учеников, а потом они вместе развивают общий контекст, на основе которого учатся читать и писать. Это не метод из области искусства, но он сильно повлиял на мои последующие проекты, потому что основан на диалоге. Мы строили свою деятельность на эгалитарном обмене. Днем выходили с крестьянами в поле, где выглядели полными идиотами, поскольку ничего не умели, и учились у крестьян. А вечером вели занятия в школе. Так что этот опыт сильно повлиял на мои интересы как художника. Еще повлияло вот что: после того как я получила диплом бакалавра в «Эсмеральде» (Национальный институт живописи, ваяния и рисунка. — OS), моя бывшая преподавательница (Моника Кастильо, известная мексиканская художница. — OS) пригласила меня преподавать в Мериду, я год проработала в Высшей школе искусств Юкатана (ESAY). Это была альтернативная программа обучения искусству, они решили обучать искусству, основываясь на местной культуре и контексте. Дело в том, что все пресловутое культурное многообразие Мериды и Юкатана — фольклорные картинки для туристов. На самом же деле общество там абсолютно классовое, если не кастовое, и расистское к тому же. И именно на основе такого реального, а не официозного, культурного контекста школа решила разработать свою программу.

Студент Высшей школы искусств Юкатана (ESAY), Мерида, создает работу для выставки в общественных местах города. Он выжигает на кукурузной лепешке, самом распространенном продукте питания в Мексике

— Сначала был шок. Когда я училась, мы все ходили в галереи, на открытия выставок, на всякие арт-тусовки. А в Мериде не было ничего подобного.

Читать!

— Это большое международное искусство стало проблемой и у нас, когда молодые художники начинают делать работы, принимая историю, которой у них не было, без каких-либо комментариев, или попросту копировать некий международный стандарт.

— Ах, перестань, в Мехико ведь то же самое происходит. Но, видишь, можно и по-другому.

КомментарииВсего:2

Комментарии

-

Ну какая-же прелесть эта художница... Супер-интервью. Ведь действительно арт-терапия в тюрьмах и прочих местах лишения свободы - это огромный ресурс для трудоустройства молодых профессиональных художников.... и не только в Мексике. В России прежде всего. Работы заключенных могут быть вполне коммерческим арт-продуктом ( конечно не в силу художественности, а в силу обстоятельств) который смогут покупать их родственники или представители общака на воле. Огромнейший нишевой арт-рынок можно создать практически с нуля.

-

Художница-молодец. Преподавать живопись криминальным элементам в тюрьме, нести свет людям - это высокая духовность. Философские рассуждения :www.russiandialogi.com

- 29.06Московская биеннале молодого искусства откроется 11 июля

- 28.06«Райские врата» Гиберти вновь откроются взору публики

- 27.06Гостем «Архстояния» будет Дзюнья Исигами

- 26.06Берлинской биеннале управляет ассамблея

- 25.06Объявлен шорт-лист Future Generation Art Prize

Самое читаемое

- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 39097956

- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 10569615

- 3. Норильск. Май 1307991

- 4. ЖП и крепостное право 1122785

- 5. Самый влиятельный интеллектуал России 911209

- 6. Не может прожить без ирисок 863282

- 7. Закоротило 843573

- 8. Топ-5: фильмы для взрослых 804246

- 9. Коблы и малолетки 776593

- 10. «Роботы» против Daft Punk 756271

- 11. Затворник. Но пятипалый 530176

- 12. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 457753