ИННА СОЛОВЬЕВА рассказала МАРИНЕ ДАВЫДОВОЙ, как родилась знаменитая система и почему ее не надо преподавать

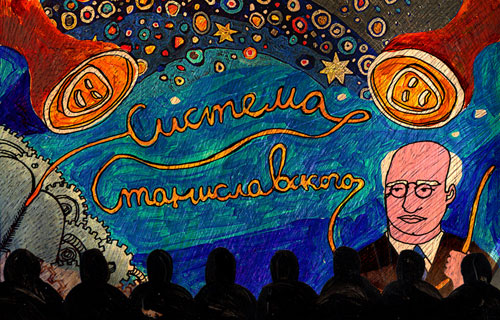

© Анна Всесвятская

— Вот представьте себе, что я человек, который слышал фамилию Станиславский, но не знает, что такое эта самая его система, и думает — это нечто вроде математического закона, который он когда-то вывел. Что бы вы рассказали ему про систему?— Я бы сказала, прежде всего, простейшую вещь. Никакой системы не существует.

— Да-а??— Станиславский говорил о ней «моя так называемая система». Кем называемая, не очень понятно. Не я ее так

окрестил — мог бы он добавить. Складывается ли все то, что он думал по поводу актерского творчества, в какое-то стройное здание, организм, существо (лучше всего тут было бы употребить слово «существо»)? Видимо, складывается. Повредил ли он сам и его последователи этому существу тем, что захотели его описать по кусочкам, анатомировать? Думаю, безусловно повредили. Анатомия не вредит трупу, но если мы будем анатомировать живого человека, это совершенно точно не пойдет ему на пользу.

— Хорошо, тогда я спрошу: что же стояло за рождением этого так называемого существа?— А стояла чрезвычайно простая вещь. Станиславский был человеком малодисциплинированным и воспитанным в доме, в котором каждый делал то, что хотел. Это был очень хороший дом — добрый, щедрый, веселый, прелестный. Жизнь в нем не требовала по своей благородной природе никакой дисциплины. Тут в любую минуту готовы были что-то хорошее сделать. Сыграть на сцене в том числе. Не прежде всего, а именно в том числе. «Хотите, мы вам сыграем водевиль?» Гости обычно отвечали: «Хотим!» Поскольку ты задаешь этот вопрос, ибо сам в эту минуту хочешь сыграть, все прекрасно. Имеет ли это все отношение к системе? Имеет.

Очень сложным оказывается момент, когда Станиславский становится актером — сначала полупрофессиональным (в Обществе искусства и литературы), а потом профессиональным. В Обществе продают билеты, там назначают спектакли, значит, в этот вечер точно надо играть. Тут, как порядочный человек, КС начинает чувствовать ответственность. Он ведь принадлежал к купеческой семье, в которой очень гордились, что за всю историю существования фирмы не было ни одного опротестованного векселя. Фирма Алексеевых была очень богатой и очень крупной. Золотую нить они начали тянуть с XVIII века, на это был большой спрос, она нужна была для мундиров, для митрополичьих риз. Станиславский сам, к слову, усовершенствует станок, чтобы тянуть эту нить, и на этом во многом будет потом основано дальнейшее процветание фирмы. Он даже ездил в Англию, чтобы получить патент на свое усовершенствование. Деловой был мужчина и — как все в семье — исключительной честности.

А проданный билет — это как вексель. Он не должен быть опротестован.

Читать текст полностью

Дальше начались мучения КС, потому что не каждый вечер хотелось играть. И тогда зал, который полон держателей векселей, становится страшной черной ямой. Тут, если бы я была лектором, я бы сделала небольшое отступление и занялась драматическом этюдом Чехова «Лебединая песня», который потом так замечательно сыграет Леонид Леонидов на сцене Первой студии МХТ. Он начинается с того, что человека забыли в театре, он там заперт. Я все время спрашиваю: кто-нибудь уже сопоставлял это с Фирсом, которого забыли в доме? Кажется, я все же первая. Вот это ощущение запертости в театре, черной ямы, которая одновременно яма, полная держателей векселей, и яма, куда уходит вся твоя жизнь и которая поглотит все, что ты делаешь, начинает преследовать этого замечательного, легкого красавца, дивно ездящего верхом, дивно владеющего своим телом, всю его жизнь. Начинаются мучительные, дикие перегрузки. Как спастись от этой ямы? Как вернуться к тому состоянию, когда ты играл замечательно, дышал всеми оттенками чувств?

— Но ведь есть артисты, которые входят в это состояние легко и непринужденно.

— Совершенно верно. Станиславский боялся зала. Качалов как-то раз обмолвился: но что же мне делать, я-то его не боюсь.

— Так это особый случай КС или все же универсальная ситуация?

— Я бы сказала — это универсальный случай КС. В том смысле, в каком КС был и обычным лицедеем, и совершенно необычной, со своими качествами, со своей судьбой личностью. Станиславскому казалось, что Качалов потому не боится зала, что у него запас штампов. Это вообще-то нормально. Актер не может все время жить органической жизнью. Органическое творчество на сцене как четырехчасовой (а спектакли тогда длились четыре часа) или даже полуторачасовой процесс невозможно. И тогда КС пытается выработать некие приспособления…

— Но приспособления — это в каком-то смысле и есть те самые штампы, в наличии которых он упрекал Качалова.

— Нет, это другое. Он создает «систему» не как выработку штампов, которые его оберегут. От этого он с самого начала отречется. А как систему способов, приемов, освобождающих его от страха перед пустой ямой, помогающих вернуть то блаженное состояние, в котором ты можешь спросить: хотите, мы вам сыграем водевиль? Когда ты готов сыграть и этот самый водевиль, и трагедию, станцевать на сцене гопака, помолчать так, что это всех захватит. Система — это попытка понять, как актер, что бы он ни делал на сцене, может испытать на ней творческую радость. И кончил Господь творить, и увидел, что это хорошо. Ему понравилось это делать, ему понравились его результаты. Но актер, бедняжка, не видит своих результатов, так что тем более он должен получить удовольствие в процессе творчества.

Почему я вообще ненавижу разговоры о системе, потому что собеседники почти все глупые. А тут у меня собеседница, которая совершенно не хочет, чтобы я доказала ей, что система — это нечто прекрасное. И равно не хочет, чтобы я сказала, что система — это бред собачий. Ведь не хочешь?

— Не-а.

— Вот и правильно. Это не то и не другое. Это опыт поразительного актера, дивного человека, на который налипло такое количество отвратительных, глупых, пустых людей, лезущих в истолкователи системы. Да не нужны тут истолкователи. Это ведь просто попытка объяснить, как я, Станиславский, пытаюсь справиться со своим мучением.

— Но всякий уникальный опыт содержит в себе некую универсальность.

— О том и речь. Это моя анатомия, моя рука, и вены, жилы — тут все мое. Но если ты посмотришь на свою руку, у тебя все примерно так же устроено. Всякий личный опыт интересен тем, что он применим почти ко всем. Система возникла как абсолютная необходимость для данного человека, но она оказалась необычайно полезна для самых разных людей в самых разных вариантах. От Леонида Мироновича Леонидова, когда он кричал в роли Мити: «В крови отца своего невиновен» — и до травмированной своим телом, его манкостью Мэрилин Монро, которой система позволяла избавиться от постоянства своего собственного присутствия.

— Так что же нужно, чтобы войти в это творческое состояние?

— Для него все начинается с веры. Не с веры в Бога, разумеется, хотя с нее в каком-то смысле тоже. А вы верите в те обстоятельства, в которых вы оказались? Научитесь в это верить. Вера, фантазия, воображение — вот опорные точки системы.

А дальше возьмите книжку «Работа актера над собой», удивительно неудачную в литературном отношении: достаточно сказать, что альтер эго Станиславского Торцов поначалу вообще носил фамилию Творцов. А это уж совсем некуда, ужас!

За этим ведь еще стоит плохая образованность. Станиславский был плохо образованным человеком.

— В отличие от Немировича.

— Что? От Немировича?? Да Немирович был просто необразованным человеком, но он совершенно не сходил с ума от этого.

— Но есть же некое устойчивое представление, что именно у образованного Немировича в отличие от стихийного Станиславского…

— Марин, ну если еще и ты так думаешь, я тогда уж и не знаю…

— То есть это театроведческий штамп?

— Да это не штамп даже, это глупость. Причем эта глупость поддержана, увы, одной из самых авторитетных книг — трехтомником Ольги Радищевой о Станиславском и Немировиче, в котором она утверждает, что один идет от актерства, а другой от литературы. Маленькая подробность — Немирович был очень плохим писателем. В отличие от большинства моих знакомых я читала его прозу. В целом это очень посредственная литература. Слушайте, у Немировича была масса других достоинств. Да он фантастический был человек, чего там говорить! Он в 15 лет имел взрослую женщину и мог ее не только удовлетворить, но даже и содержать. Но это все про другое.

— Так, мы отвлеклись.

— Нет, мы не отвлеклись. Это все к делу. Рядом с таким человеком, как КС, должен был быть второй — Станиславский нуждался в дополнительности. И Немирович с его удивительной жизненной пластичностью построил себя именно так, чтобы дополнить Станиславского. Никто так не применял хорошо в своей практической работе уроки Станиславского, как Немирович. Именно он, и никто другой, построил лучшие сцены «Братьев Карамазовых»: и то, что делал Леонидов в роли Мити, и то, как играл Качалов Ивана, — все это построено по законам и предложениям Станиславского Немировичем.

— Вот мы все говорим об актерском творчестве. Но я вдруг подумала — представьте себе, что все пришли посмотреть, как рисует художник. А у него нет вдохновения. Но люди заплатили деньги. Они купили билеты, и они хотят, чтобы он с 19:00 до 20:30, скажем, рисовал хорошо. Но это же абсурд!

— Есть, кстати, знаменитый документальный фильм Клузо о тайнах творчества Пикассо. Пикассо при Клузо работал, а тот снимал.

— Но, согласитесь, далеко не все художники так смогли бы.

— Да почти никто не смог бы. Просто Пикассо был из тех людей, которых совершенно не смущало, что они выдали кому-то вексель. Есть известные воспоминания о том, как Серов прогнал Александру Федоровну, которая пришла посмотреть, как он пишет портрет ее мужа. Он писал как раз портрет Николая II с лошадью.

— Я к тому, что если есть некие рецепты по вхождению в некоторые творческие состояния для артиста…

— Это не рецепты!

— О'кей. Если есть некое ОНО, которое помогает войти в творческое состояние артисту, вероятно, есть некое ОНО, которое поможет войти в творческое состояние литератору или композитору. Не об этом ли в таком случае рассказывает система?

— А вот сейчас ты схватила самое главное. Вопрос — где это ОНО? И как это ОНО сосуществует с другим ОНО, которое, по словам Леопольда Сулержицкого, рассеяно в мироздании. Когда Михаила Чехова спрашивали, как он так (то есть так гениально) играет, он говорил, что за этим стоит простейшая вещь — любовь. Какая любовь? — спрашивали его. Он отвечал: любовь ко мне зала, моя любовь к залу, любовь к роли, наконец. Если бы я не испытывал любви, у меня бы ничего не получилось. Но дело не только в испытываемом тобой, дело еще и в том, что где-то есть любовь, что движет Солнце и светила. Есть нечто, заладившее весь этот мир с его вращениями. И задача — с ней, этой любовью, рассеянной в мире, соединиться. Тогда ты станешь частью этой мировой системы, и тебе будет хорошо.

— Слушайте, но как же можно преподавать такую вот, с позволения сказать, систему?

— Так ее и не надо преподавать. Ни в коем случае.

— Но это то, чем занимаются на протяжении многих лет, причем не только в России, но и в других странах. Приезжает в Америку Петр Петрович и называет себя носителем некоего сакрального эзотерического знания под названием «система Станиславского». Уважение к нему безмерное, как правило.

— Да это просто надежный, на долгие десятилетия способ заработка. И — я{-tsr-} бы добавила — вид шарлатанства. Системе, я уверена, нельзя научить, но можно попытаться ей научиться.

А еще не надо забывать, что театр помимо прочего — это и милое и простое занятие. Развлечение? Да, развлечение! Кувыркание? Да, кувыркание! «Вы хотите, чтобы мы вам сыграли водевиль?» Вся система, в конце концов, заключена в этой простой готовности сыграть нам водевиль.