Поэт, переводчик и эссеист АЛЕКСАНДР СКИДАН о поэтическом опыте Пауля Целана, без которого не могла бы обойтись и состояться современная поэзия

Die Liebe loscht ihren Namen: sie

schreibt sich dir zu.*

Paul Celan

Редко какой текст, посвященный Паулю Целану, упускает случай припомнить сакраментальную фразу Адорно о «невозможности поэзии после Освенцима» — с тем чтобы посрамить философа, а в его лице и мысль вообще: дескать, суха теория, а искусство дышит, где хочет. В самом деле, разве не опровергает «Фуга смерти», да и вся поэзия Целана — еврея, чьи родители сгинули в немецком концлагере, — максиму Адорно? Между тем никакая это не максима, а вырванная из контекста, покалеченная цитата, которую, как культю, не возбраняется использовать в культурных целях. И это в точности соответствует той диалектике культуры и варварства, о которой как раз и ведет речь Адорно в работе «Критика культуры и общество». Целан знал Адорно, более того — в 1968 году участвовал в его семинаре (задолго до этого тень философа мелькает в «Меридиане» и «Разговоре в горах»). Год спустя в письме он так отозвался на его смерть: «Я почувствовал боль, я и сейчас чувствую боль. Это тяжелая потеря. Он был гениальный человек, богато одаренный, и одарил его не дьявол. Теперь мы читаем некрологи — они такие безлюбые, кажется мне, ну что ж...».

После этих слов мы, быть может, сподобимся иными глазами прочитать то, что Адорно, переосмысляя сказанное им в 1949-м, говорит в «Негативной диалектике» (1966): «Многолетнее страдание имеет такое же право выразить себя, как истязаемый — кричать; поэтому, должно быть, ошибочно было утверждать, что после Освенцима писать стихи невозможно. Не ошибочен, однако, менее «культурный» вопрос: а можно ли после Освенцима продолжать жить тому, кто по справедливости должен был умереть, но благодаря случайности избежал смерти? Их длящееся существование уже с необходимостью подразумевает равнодушие, этот основополагающий принцип капиталистической субъективности, без которого Освенцим был бы невозможен: глубочайшая вина тех, кого пощадили. Как своего рода воздаяние, втайне их преследуют сны, в которых они не живы, а задохнулись в газовой камере в 1944 году, как если бы все их существование после этого свелось к чисто воображаемому, к эманации блуждающего, бесприютного желания того, кто был убит двадцать лет тому назад».

Именно опыт «задохнувшегося», фантомного, как бы одолженного взаймы существования (существования в «серой зоне» — там, где бытие неотличимо от небытия, сказал бы другой лагерник и самоубийца, Примо Леви) и делает поэзию Целана явлением исключительным. В силу этой исключительности оно стало парадигматическим для XX века, который отмечен перманентным, хотя и не всегда объявленным, state of exception (исключительное, или чрезвычайное, положение, которое равно характеризует режим биополитический и режим эстетического поиска). Установившийся с 1914 года, он был предсказан еще кубистической революцией в пластических искусствах и «Броском игральных костей» Малларме, распылившего — в устремлении к абсолютному стихотворению — традиционную строфику на ошметки фраз, разбросанных по типографской странице. Целан завершает эту линию разрыва с «прекрасным», доводя до предела, до «изъятия поэзии из самой же поэзии» (Бадью). Отныне стихотворение — современное стихотворение, не устает подчеркивать он, т.е. прошедшее через пытку немотой и бессилием, — «утверждается на краю самого себя, оно, чтобы устоять на краю, непрерывно отзывает и отвлекает себя из своего Уже-нет в свое Все-еще» («Меридиан»). Отзывает, чтобы однажды и тот, кто вместе с ним пытался так устоять, оказался окончательно изъятым, отозванным из мира людей.

Как перевести, перетащить этот опыт исключения — в том числе и читателя, которому тем не менее адресована эта колючая Роза-Никому, Niemandrose — на русский язык? Проблема неимоверно осложняется тем, что послевоенное западноевропейское и советское (зачастую и неофициальное) искусство радикально разошлись; последствия этой «развилки» ощущаются до сих пор. То, что для одних было беспримерной катастрофой, крахом и переоценкой всех ценностей, повлекшей за собой отказ от фундаментальных эстетических предпосылок, сомнение в смысле истории и «конец человека», — то для других, для нас, было победоносной отечественной войной и триумфом (героического, жертвенного) гуманизма, нередко с приглушенным идеологической цензурой религиозным посылом. Конечно, переводчики могли оттолкнуться от неподцензурной поэзии, прежде всего от Александра Введенского и Яна Сатуновского; наконец, от экспериментов на границе стиха и прозы Андрея Белого. Об этих последних в очерке «Пикассо» (1914) Николай Бердяев писал: «В его изумительных и кошмарных словосочетаниях распыляются кристаллы слова. Он такой же жуткий, кошмарный художник, как и Пикассо. Это жуть от распыления, от гибели мира, точнее — не мира, а одного из воплощений мира, одного из планов мировой жизни». Но они выбрали, и их можно понять, умеренный путь, заметно «облагородив» то, что западному читателю слышится как «словесный спазм» (Эмиль Чоран), «изувеченный язык» (Примо Леви), «язык, не обещающий эстетической награды и даже надежды на нее» (Юлия Кристева). Можно понять, потому что для самого Целана образцом и человеческим примером был Мандельштам, поэт исторической катастрофы и в то же время — духовного веселия и слезного дара.

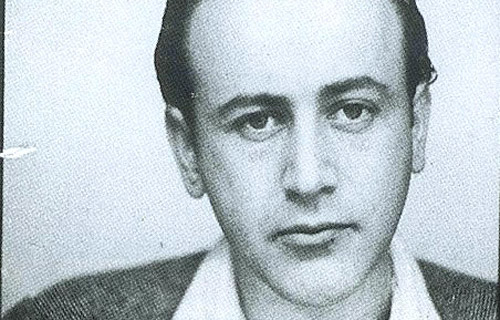

Pawel Lwowich Tselan, russkij poet: так Целан (1920—1970, настоящее имя Пауль Анчель) подписывал иногда свои письма. Эта подпись, бесспорно, хранит верность русскому языку и русским поэтам, тем, кого он переводил, — Лермонтову, Блоку, Есенину, Мандельштаму, Хлебникову (а еще, конечно, Петру Кропоткину, «погребенному октябрю» и интербригадам). Но вместе с тем в ней сквозит, как и в псевдониме-анаграмме Celan, что-то ребяческое, уцелевшее от тех словесных игр и каламбуров, которыми он увлекался в молодости, еще в Бухаресте 1946—1947 годов. Об этих увлечениях вспоминает Петре Соломон, не забывающий, между прочим, прибавить, что Целан в тот период «был веселым и общительным», «нравился женщинам и имел несколько любовных романов»). Почему-то мне кажется, что как раз стихия этой блаженной, бессмысленной игры, внахлест с пьянящим беззаконием чудесного избавления от нацистского ада, и была тем, что удерживало его до поры до времени на плаву. Когда пузырьки веселящего газа пошли на убыль, он стал тонуть. Подобно пушкинскому Вальсингаму прибитый к столу, он пил вино из двух стаканов и грезил о жене похороненной. Вплоть до полного с ней — Лией, Иланой, Ингеборг или Карин, утонувших в Черном море — отождествления. (Есть «завещательная записка», составленная Целаном 29 марта 1967 года от имени Жизели Целан-Лестранж: «Если я умру, передайте мужу, что я никогда его не обманывала и что я все еще люблю его, что бы он об этом ни думал». За несколько месяцев до этого он пытался ее убить.)

7 мая 1970 года Эмиль Чоран сделал в дневнике запись: «Пауль Целан бросился в Сену. Тело нашли в прошлый понедельник. Очаровательный и невозможный, беспощадный при всей своей бесконечной мягкости человек, которого я любил и вместе с тем избегал, боясь чем-нибудь ранить, потому что его ранило все. При каждой встрече с ним я настолько сдерживал себя, следил за собой так внимательно, что через полчаса буквально выбивался из сил».

Читая Tselan’a, переводя его на несобственный внутриутробный румынский немецкий английский французский испанский материнский русский иврит, нам точно так же предстоит «буквально выбиваться из сил». Искусство, как дает он понять в своей программной речи «Меридиан», — это голова Медузы и автоматы, иными словами, увековечивание, петрификация бренной, тварной реальности в сублимирующей, возвышающей эту тварность до творения «прекрасной форме». Подобно ревнивому Богу, он обрушивает вавилонскую башню классического, модернистского наследия, рассеивает смыслы и языки, не останавливаясь и перед тем, чтобы «вернуть билет» и самому этому Богу — Богу Бюхнера, Рильке, Тракля, Гельдерлина, Малларме, Рембо, Нелли Закс... Но также и Богу Хайдеггера, который один мог бы его спасти, однако предпочел молчание; умаляясь, он и того принуждает принять имя и обличье Никто («Псалом»).

И последнее соображение, скорее догадка. Близко знавшие Целана поражались его чрезмерно болезненной реакции на обвинения в плагиате, выдвинутые Клэр Голль в середине пятидесятых: якобы он, Целан, присвоил стихи ее покойного мужа Ивана Голля, которые переводил в конце сороковых. Целан с легкостью мог доказать (и доказал), что это клевета, скандал быстро утих. И тем не менее ему повсюду мерещился сговор издателей и антисемитов. Много лет спустя, в 1967 году, он столкнулся с Клэр Голль в парижском Гете-институте. Эта случайная встреча вызвала очередной приступ ярости, чтобы не сказать паники; он предпринял попытку самоубийства и был госпитализирован... Сама того не ведая, вдова Ивана Голля, похоже, дотронулась до нерва поэзии, точнее, поэтического метода Целана, преломляющего чужое слово, слово другого, как палимпсест. Так, строку Есенина «Я последний поэт деревни» он перелагает («повинуясь всем моим законам — а они одновременно суть законы моей эпохи и прожитого времени») как, в обратном переводе с немецкого, «Не будет песни после моей, чтобы петь о деревне» (потому что эта «деревня», добавляет он, окликает для него деревню из «Замка» Кафки). Преломленные, его собственные стихи и стихи других — как сообщающиеся разбитыми губами сосуды. «Целановская «Стретта»: «Дуинские элегии», от которых остался скелет и крик, словесный Krampf» (Чоран). То же самое, даже еще нагляднее, происходит в прозе. Весь «Меридиан» — это сплошная перифраза Бюхнера, исполненная сарказма и перекрестной — интертекстуальной — испепеляющей иронии, которым мог бы позавидовать (и позавидовал) Деррида. «Паническая, беспредельная инверсия: слово холокост, которому случилось статься переводом Opfer, более подходит к этому тексту, чем слово самого Гегеля. В этом жертвоприношении все (holos) сжигается (caustos), и пламя может угаснуть, лишь разгоревшись» («Золы угасшъй прах»). «У самого Бога был лишь выбор между двумя кремационными печами» (там же).

Здесь применительно к поэтическому письму, письму вообще, возникает вопрос, поднятый, под двусмысленной эгидой «исчезновения ауры», т.е. «подлинности», в эссе Беньямина о «Произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Современное стихотворение, и опыт Целана тому порукой, обретает ауру подлинности, так сказать, задним числом, postmortem, выгорев дотла в межстрочной версии перевода, утверждаясь на краю самого себя, или, по-другому, на его полях, как еще одна — вдруг вспыхнувшая — старинная любовь. «Она сотрет свое имя: она припишет себя тебе».

* Любовь сотрет свое имя: она припишет себя тебе (нем.)

Еще по теме:

Три стихотворения Пауля Целана в исполнении автора

Поэтический интернационал Александра Скидана

Стихи вживую. Александр Скидан

Ссылки

КомментарииВсего:1

Комментарии

- 29.06Стипендия Бродского присуждена Александру Белякову

- 27.06В Бразилии книгочеев освобождают из тюрьмы

- 27.06Названы главные книги Америки

- 26.06В Испании появилась премия для электронных книг

- 22.06Вручена премия Стругацких

Самое читаемое

- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 38978581

- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 10537955

- 3. Норильск. Май 1307976

- 4. ЖП и крепостное право 1122774

- 5. Самый влиятельный интеллектуал России 911198

- 6. Не может прожить без ирисок 863250

- 7. Закоротило 843556

- 8. Топ-5: фильмы для взрослых 804229

- 9. Коблы и малолетки 776573

- 10. «Роботы» против Daft Punk 753249

- 11. Затворник. Но пятипалый 530151

- 12. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 457730

(для голосов и воя)

Здесь будет много восклицательных знаков. (Нотных?) Понедельник 13-го : это бывает.

Сегодня, 13.10.2008, впервые – по-немецки, по-русски – прочёл, услышал «Фугу смерти» Целана. (Да, да, до сих пор не читал. Что – «все уже давно», что – «надо бы»..., но – потом, потом. Летом. Само чтение стихов, само чудесное возникновение «сеанса» – действо интимное. «Надо» – не то слово. Любой мужчина знает).

Хочется.

Сегодня я слышал голос Целана в интернете. «Голос был».

Потом читал (захотел) «Фугу», в оригинале и в переводе.

Первые строки – вспышка! Чёткая тёмная вспышка : чёрное молоко!

Это вспомнилось – как вспышка. Вначале, до перерождения – обычное, белое. «Молоко, пьющее чёрного кота».

Кот, Ли-Шай, мой друг, тощий, чёрный, мёртвый на рассвете, лакающий, как в тот миг привиделось – при резкой, ослепляющей вспышке голой кухонной лампы! – там, у себя, там, в смерти, на мгновенном, многомерном, безмерном фотонегативе – обратное чёрное молоко... – там, где он, наверное, - где он совсем, навсегда – белый...

Его высохший остов, почти скелет (бедный зверь мучился: не пропускало ничего спазмированное горло), сожжённый в печи львовского Зооветинститута...

Тогда (кощунственно!; пусть – кощунственно!, ничего не мог с собой поделать)... –

(... деловитый доктор, в толстых резиновых перчатках по локоть... – в гудящую топку швыряют друга : там твоё топлёное чёрное молоко!.. ; не сразу очнувшись – в жутком такси : на коленях целофановый кулёк с большой, красивой, чёрной головой, завёрнутой в газету : такси едет прямо в ужас, туда, где, в Отделе Особо Опасных Инфекций, принимают головы. Название улицы – Химическая...)

Я ехал, с головой кота на коленях и думал о каком-то чёрном молоке, посмертном – ему, там, вволю... (Ранее, белое – он не мог).

О концлагерях (кощунственно!, -и знаю, что – кощунственно), о печах крематория я, почему-то, тоже думал. Представлял : как и моё тело – швыряли в топку. В вонючую топку, в резиновых перчатках по локоть. Везли голову в газете.

Это – в другой раз, в другом месте – как удар по глазам – вспышкой голой кухонной лампы – повторилось. Повторилось в период кризиса в 2004-м, не скажу какого. Всё оказалось – к счастью (к очень плохому счастью) – чёрным по белому, к утру – на бумаге. Демоны изошли, демоны были изгнаны, переписаны, выведены – чёрным – на свином символе пергамента – на белом.

Так, минуя риторического Адорно в его аду – так, наверное – в жутких историях, в реквиемах гибели на миру, красной и не очень, в Освенциме, на Колыме – в страшных историях гекатомб, - а пусть, хоть и пионерлагерских страшилках (будьте как дети) – так, наверное, сублимируется, выводится – личный, персональный – не вынесу!.. Не вынесу!..– экзистенциальный вой!.. Во-ой!..

Во-ой!..

Никаких целанов, никаких целанов – я не читал. Знал – да : имя. И ещё четыре года – тогда, в 2004-м – не прочитаю. Четыре счастливых года.

Во-ой!.. Во-ой!..

Воздушные ямы.

Тёмные безвоздушные могилы.

Чёрное – изначальное (в сером рассвете не обманывайся), замогильное молоко.

Не о сравнении – упаси Господь – о случайностях. О странных, на первый взгляд, до первого взгляда, совпадениях.

Да и тех – раз-два – и обчёлся...

...........................................

*Фуга (от лат. fuga — «бегство», «погоня») — музыкальная форма, являющаяся наивысшим достижением полифонической музыки. В фуге присутствует несколько голосов, каждый из которых в соответствии со строгими правилами повторяет, в основном или изменённом виде, тему — короткую мелодию, проходящую через всю фугу.

(Википедия)

….......................................

кн. «Подстрочник»

Сон о коте

Он, почему-то, здесь, - из нервного

Девяносто первого,

Дурного. Из

Проблемы виз. Из

Последней его конвульсии

Под столом. Из

(Oh, mist!)

Отсутствия пульса. И

Суматохи. Отъезда.

Из зева подъезда. –

Он здесь, наш кот:

Тринадцатый год

Топлёное молоко пьёт чёрного

Кота, точёного

Из камня сна

И комля древа

(Корнями – в храп):

Из розы зева –

Душа кота.

Прекрасно знать,

Что, чёрный раб,

Он никуда:

Топленое молоко –

Рядом, недалеко

(Боком, боком –

К срамным молокам).

Наш кот пьёт чёрное

Молоко: учёное,

Пододеяльное,

Слабо томлёное,

Сном утеплённое.

Связь идеальная:

Белого, чёрного.

Ставлю на чётное.

Игра Кота –

Всё та же:

Из-за куста –

В весёлом раже,

В притворном гневе.

Но сон – как невод.

Но ухнем в яму.

Но – взмах хвоста.

Но – в норку, влево,

С неслышным « мяу».

За эхом: «Я-я!..

Мы-ы!..»

2004

Демиан Фаншель.

[email protected]

www.fanschel.de

Кёльн, 13.10.2008