Это литература в изоляции, литература наедине с собой – однако она так актуальна, что хочется цитировать подряд

До выхода «Дневника» Витольда Гомбровича я никогда не слышала о таком писателе. Как я знаю теперь, это большой и стыдный пробел, но меня немного утешает, что, насколько я понимаю, это не только мой пробел. За исключением статьи Бориса Дубина, написанной к столетию ГомбровичаЧитать!

В России проза и пьесы Гомбровича издавались не раз, но не произвели эффекта, который соответствовал бы тому крупному явлению европейской литературы, каким он являлся. Зато теперь Гомбрович приходит к нам сразу классиком, и велика надежда, что его второе явление будет гораздо более успешным. Принятый порядок знакомства с произведениями классика — начинать с романов, чтобы потом перейти к его письмам и дневникам, а затем к воспоминаниям современников — совпадает обычно и с ходом читательского развития; в юности мы читаем романы, а старшие признаются нам, что потеряли всякий интерес к вымыслу и, кроме случаев профессиональной необходимости, читают преимущественно нон-фикшн, и тогда нам это кажется признаком усталости воображения, но с годами мы ловим себя на том же. Сейчас уже кажется, что таков и порядок взросления литературы, которая прочно и надолго вступила в период дневниковой прозы. «Дневник» Гомбровича вызывает живой интерес к его художественному творчеству (в данном случае — и в целом — это противопоставление искусственно, но надо же как-то назвать), причем именно в таком порядке.

Помимо сегодняшней важности этого жанра вообще, о которой мы не устаем говорить (см., например, десяток лучших дневников, без привязки ко времени создания и издания, выбранный Марией Степановой для Slon.ru, или публикуемые у нас «Современные записки» Дмитрия Волчека), «Дневник» Гомбровича удивительным образом чрезвычайно актуально читается сам по себе здесь и сейчас, более полувека спустя, в российской действительности. Компетентные авторы вступительной статьи и послесловия к «Дневнику» представят его читателю с исторической и литературной точки зрения, я же хочу сказать несколько слов о том, почему эта книга кажется лично мне насущно необходимой.

Самое существенное свойство дневниковой прозы Гомбровича состоит в том, что это литература в изоляции, литература наедине с собой. «Дневник» был написан в эмиграции и на коммунистической послевоенной родине Гомбровича не печатался до 1986 года, хотя в Европе его автор уже двадцать лет был прославленным писателем: пьесы ставились в театрах от Парижа до Стокгольма, собирая восторженную прессу, а роман «Космос» был удостоен Международной литературной премии (Prix International de Littérature, учрежденная как альтернатива Нобелевской в 1960 году — ее первыми лауреатами стали Сэмюэл Беккет и Хорхе Луис Борхес). Но дело не только в этом: Витольд Гомбрович не пользовался успехом и у товарищей по изгнанию, поскольку всю жизнь, еще с довоенного времени, последовательно и язвительно выступал против того польского «судорожного патриотизма», который полагал архаичным, провинциальным и душевно вредным («Однако мое положение как польского литератора становилось все более неприличным. По крайней мере я не горю желанием представлять хоть что-нибудь, кроме себя самого, но эту представительскую функцию нам навязывает мир вопреки нашей воле, и не моя вина, что для этих аргентинцев я был представителем современной польской литературы. Передо мной стоял выбор: согласиться с этим стилем, стилем бедного родственника, или ликвидировать его — при этом ликвидация должна была бы произойти за счет всех более или менее выгодных для нас сведений, какие были сообщены, и это было бы наверняка ущербом для наших польских интересов»). Нужно отдать справедливость Гомбровичу — в своей язвительности он лиц не различал. Вот, например, мой любимый пассаж из рассуждения писателя о невыносимо раздражавшем его языке французского структурализма:

«Одна моя знакомая рассказывала мне еще до войны, что, когда они полдничали на веранде, пришел дядюшка Шимон. “Как это, — спросил я, — ведь дядюшка Шимон уже пять лет как лежит на кладбище?” “Вот именно, — сказала она, — пришел с кладбища в том же самом костюме, в котором мы его похоронили, мы поздоровались, он сел, напился чаю, мы поговорили немного о видах на урожай, и он пошел себе на кладбище”. “Ну а вы что на это?!” — “А что мы могли, дорогой мой, перед лицом такой наглости…” Вот почему episteme не может решиться на ответный удар: слишком наглая глупость! Но… какая роскошная!» (следует цитата из второго тома Essais critiques Ролана Барта).

Однако если европейский читатель готов был снести издевательство над своими интеллектуальными святынями со стороны прославленного иностранца, то в случае с соотечественниками Гомбрович затронул гораздо более животную струну. Дело было не столько в злости, с которой Гомбрович громил современную ему польскую литературу и критику, сколько в самом предмете его нападок. Для эмиграции патриотическая риторика, обращенная в прошлое, — важнейший консолидирующий фактор, и всякий, подвергающий ее сомнению, становится изгоем (ср. «Мы не в изгнанье, мы в посланье» Гиппиус — Мережковского и все копья, поломанные вокруг этой концепции культурной консервации в другое время и в русской эмиграции).

Посылая в 1952 году первые заметки будущего «Дневника» издателю польского эмигрантского литературного журнала «Культура» (где «Дневник» и будет публиковаться до самой смерти писателя), Гомбрович пишет: «К сожалению, я не могу рассчитывать ни на комментаторов, ни на иные отзывы о моей литературе, в силу чего я сам вынужден стать собственным комментатором, даже больше — режиссером. Я должен выковать Гомбровича-мыслителя, и Гомбровича-гения, и Гомбровича-демонолога культуры, а также — множество других необходимых Гомбровичей. Наивность этого предприятия, открытость этого процесса, игра в Духа или игра с Духом… — во всем таятся многочисленные опасности, но я считаю, что писать Дневник — мое призвание».

Уже много позже, незадолго до смерти, писатель закольцовывает эту сквозную мысль «Дневника», вспоминая первые дни эмиграции:

«Тогда горячечные вопли громкоговорителей рвали мои барабанные перепонки сообщениями из Европы, мучил военный вой газет, а я уже погружался в незнакомую мне речь и в жизнь, так от всего этого далекую. Что называется, момент истины. Тишина как в лесу, слышно даже жужжание мушки, после гула последних лет удивительная музыка; и в этой наполняющей все, переполняющей тишине до меня начинают доходить два исключительных, единственных в своем роде, особых слова: Витольд Гомбрович. Витольд Гомбрович. Я в Аргентину отправился случайно, только на две недели, если бы по прихоти судьбы не разразилась война, я вернулся бы в Польшу, но произошло то, что произошло: когда решение было принято и надо мной захлопнулась крышка Аргентины, только тогда я смог наконец услышать самого себя».

Индивидуализм и коллективизм — постоянная тема размышлений Гомбровича, что понятно, учитывая их исторический фон, но сейчас она обретает, на мой взгляд, новую значительность. Несмотря на кажущееся торжество индивидуализма, в многоголосице социальных сетей, от которой пухнет голова, человек плохо видит человека. Наше внимание к человеку в самых лучших наших проявлениях растворяется в его первичных нуждах — накормить, собрать деньги на лечение, обогреть зимой бездомных и отслужить панихиду по замерзшим. В этом высокое гуманистическое достижение нашего общества, но за этой примитивной, хотя и необходимой общностью мы теряем мысленную связность, как это хорошо показало оживление дискуссии в соцсетях, вызванное российской политической ситуацией. В тот момент, когда эти споры перестали быть умственным упражнением и коснулись реальности не менее живой, чем благотворительность, но немного более сложно устроенной, они обнаружили образовавшуюся за двадцать лет общественной спячки зияющую лакуну на месте общего языка. Письмо Гомбровича к членам Дискуссионного клуба в Лос-Анджелесе, посвятившим первое заседание его творчеству, можно до последней буквы отнести к любому нынешнему сражению в Фейсбуке по поводу, скажем, питерского закона о «пропаганде гомосексуализма» или другой животрепещущей новости: «Давайте подумаем, откуда берется весь тот яд унижения, которым нас поит дискуссия. Мы приступаем к ней, полагая, что она должна выявить, кто прав и в чем состоит истина, в свете чего мы, во-первых, определяем тему, во-вторых, договариваемся о понятиях, в-третьих, заботимся о точности выражений и, в-четвертых, — о логике вывода. После чего сооружается вавилонская башня, сумбур понятий, хаос слов, и истина тонет в говорильне. Но как же упорно мы храним в себе ту профессорскую наивность, родом из прошлого столетия, по мнению которой дискуссию можно организовать! <…> …мир стал убийственно и до глупого серьезным, а те из наших истин, которым мы отказываем в игре, начинают слишком скучать и на нас самих навевать скуку. Мы забываем, что человек существует не только для того, чтобы переубедить другого человека, а для того, чтобы привлечь его, сделать своим союзником, захватить, очаровать, овладеть им. Истина — это вопрос не только аргументов, это — вопрос привлекательности, то есть притягательности. Истина рождается не в абстрактном турнире идей, а в столкновении людей. Будучи обреченным на чтение книг, заполненных только аргументами, я знаю, что такое истина, содранная с человека, истина-трактат. Вот почему я обращаюсь к вам с призывом: не позволяйте, чтобы идея росла в вас за счет индивидуальности».

Заодно становится примерно понятно, чем следовало бы на деле заниматься в прошедшие двадцать лет нашей прозе, которая старательно штамповала романы идей в ситуации отсутствия всякого приложения для идеологий и относительного материального благополучия: «Дух и тело. Бывает, что ублажение тела обостряет чуткость души, и за задернутыми занавесками, в душной комнате буржуа рождается та суровость духа, которая даже и не снилась тем, кто с бутылками бросался на танки. Вот почему наша грубая культура будет пригодной только в переваренном виде, и только тогда она станет новым воплощением истинной культуры, продуманным и организованным нами вкладом в универсальную духовность».

Обратная сторона толерантности и мультикультурности современного мира в его лучших проявлениях состоит в утере общего разума и чувств, к которым мы могли бы взывать, от которых отталкиваться, пиша о другом; поэтому мы можем писать только о себе, уповая на силу убеждения и на то, что общее в нас и в читателе потянет за собой и разное — и его тоже даст читателю понять, объяснит в нем самом, если оно неосознанно присутствует и в нем.

«Можно ли мне давать в печать такие комментарии к собственным произведениям? Не превышение ли это полномочий? Не слишком ли скучно? Скажи себе: люди мечтают тебя узнать. Они жаждут тебя. Они интересуются тобой. Посвящай их в свои дела, даже в те, до которых им и дела нет. Заставляй их интересоваться тем, что интересует тебя. И чем больше они будут знать о тебе, тем больше ты будешь им нужен. “Я” не препятствует общению с людьми, “я” — это то, чего “они” хотят. Дело, однако, в том, чтобы “я” не перевозилось как запрещенный, контрабандный товар. Чего не выносит “я”? Половинчатости, боязни, застенчивости».

Подавая себя, мы можем подавать стройную систему — какую же другую систему мы можем разрабатывать с такой тщательностью с юных лет, как не концепцию себя, ряд концепций: индивидуального использования, показную, запасную и еще одну — на случай, если чужой слишком близко подойдет к тому нашему краю, который мы не концептуализировали, потому что там какой-то мусор, неведомая живность и плохо попахивает.

Романам прошедших двух веков удавалось создавать героя, не являющегося нами, но сейчас это задача почти невозможная. Слишком скорая отдача в мире, дирижируемом социальными сетями, не дает мысли длинного дыхания — поэтому люди думающие возвращаются к архаической форме дневника. Пройдя ускоренный цикл — от Живого Журнал, по форме еще копировавшего дневник или даже журнал; через Фейсбук, в большей степени форму эпистолярного общения, к твиттеру-телеграмме, — мысль возвращается к бумажному листу, над которым мы хотя бы в момент писания бываем наедине с собой.

Человек в дневнике не торопясь ищет формулировки, для которых ему не приходится потом выдумывать предлог, создавать искусственную говорящую голову-персонаж, чем так грешат многие нынешние романисты (его постоянные ремарки в скобках: «Здесь я хотел бы отметить, что примерно полчаса я искал те выражения, которые написаны ниже. Поскольку, как всегда, я ставлю проблему, не зная ответа, опираясь только на интуицию, что решение возможно, для меня возможно, — а на кладбище я не продумал этого вопроса до конца»); у дневникового «Я» нет и того оправдания, что у героя романа, который что ни скажет, все будто бы значительно, потому что его умным назвал автор, а если и не очень значительно — ну, так ведь любая его формула — только ломтик авторской мудрости, а уж та, предполагается, безгранична. И буде эта формула окажется дешевой, всегда можно скроить такую мину, что автор нарочно написал эту реплику дешево — именно с тем, чтобы обличить ее дешевизну и посмеяться над ней вместе с читателем. Героя дневниковой прозы также неверно было бы приравнять к автору, который через дневник примеряет разные маски (за неожиданным в ряду историософских и культурологических размышлений Гомбровича описанием дня — что ел на завтрак, что на обед, о чем говорил за ужином, что читал на ночь — следует ремарка: «Все это я написал, чтобы вы знали, какой я в повседневности»). Но это герой, лишенный оправдания литературного нетождества, герой «обнаженный» (еще одна важная метафора для автора «Дневника»): автор предоставляет в его распоряжение весь свой кругозор, оперативную память и мощность процессора. И взамен обретает способность меняться, которая раньше для романного героя считалась обязательной, а теперь редкость: в субботу сказав одно, в воскресенье написать — «я только что сменил точку зрения»; «Мое самомнение, кажется, становится серьезной болезнью. Я начинаю опасаться, что мне поделом достанется от фельетонистов. Но что делать с той спесью, которая охватила меня, не к врачу же идти. (Я написал это, чтобы подстраховаться, а подстраховавшись, обеспечить себе бóльшую свободу действий)».

Дневник как форма необыкновенно важен сейчас (а вероятно, и всегда), потому что только максимальное приближение автора к герою в конце концов позволяет ему поглядять отстраненно на самого себя и измениться. Именно этим следовало бы заниматься литературе и нам с вами в переходные застойные времена, чтобы по наступлении момента хоть каких-то действий не оказаться к ним неподготовленными, как это иногда кажется сейчас, в минуты уныния, наступившего после общественного подъема декабря — февраля. Но лучше поздно, чем никогда: «Мы должны почувствовать себя актерами, которым приходится играть в плохой пьесе, которые не могут разыграться в своих тесных и банальных ролях. Это сознание даст нам, по крайней мере, возможность сохранить нашу зрелость до того времени, когда мы сможем стать более реальными».

«Дневник» Гомбровича хочется цитировать подряд, все шестьсот страниц, и по всем поводам — от литературно-политических до светских и бытовых. Позволю себе еще одну пространную цитату, в которой Гомбрович объясняет тот механизм трезвости, который и позволяет человеку меняться, на примере своего знаменитого снобизма. Тема происхождения была для Гомбровича одной из важнейших; в «Дневнике» он то пространно перечисляет своих высокородных предков и принадлежавших его предкам владений, то восклицает: «Я — пошлый сноб!» — и эта черта не могла не казаться комичной или достойной осуждения его авангардистскому окружению («Поэт Броневский говорит мне: — Что вы делаете? Что это за диверсия? Вы даже коммунистов заразили гербовником!»). Дело, однако, в том, что интеллигентный человек, по мнению Гомбровича, не тот, кто отрицает своих демонов, а тот, кто заглядывает им в лицо:

«...Разве я не мог просто пренебречь снобизмом и обратить его в ничто, прикрываясь фразами, приготовленными на этот случай: “Нет, это не по мне, для меня не титул имеет значение, а сам человек, нет, кто теперь верит в эти смешные суеверия!” И, говоря так, я не солгал бы, поскольку это действительно соответствует моему пониманию, я бы сказал, прогрессивному и очищенному от извечной глупости. Однако, будучи правдой, эти слова были бы правдой только до определенной степени. Такая постановка вопроса, по-моему, не вполне интеллигентна и свидетельствует о поверхностном подходе, поскольку сила любой незрелой мифологии зиждется на том, что она дает о себе знать, даже если мы ее не признаем и прекрасно понимаем, что это чепуха. <…> Естественно, я не мог позволить, чтобы <…> старая княгиня Франтишкова или Эдди Монтегю Стюарт возымели надо мною власть — я должен был защищаться, да, да, если я хотел хоть что-то значить в культуре, я должен был низвергнуть с моего неба графский и княжеский зодиак! Но как это сделать? Против таких болезней я знаю только одно лекарство: открытость. Тайные болезни лечатся только их выявлением. Когда я на рауте встречал старую Франтишкову, меня мучало не то, что она господствовала надо мною своей беспредельной и, казалось, чуть ли не разнузданной утонченностью конечностей, а то, что я устыдился это признать; и эта моя деликатность стала моим поражением! В тот день, когда я отважился громко признаться в моей слабости, порвалась цепь, которой я был стреножен.

Преклоняя колена перед князьями, я, Плантагенет, забавляюсь ими, и собой, и миром — не они мои князья, а я — князь этих князей! (Зачем я это написал? Главное здесь — метод. Обратите внимание на мой метод и попытайтесь применить его к развенчанию других мифов.)»

Сам Гомбрович использует тот же метод последовательно, говорит ли он об антисемитизме, о коллективной и личной ответственности

Читать!

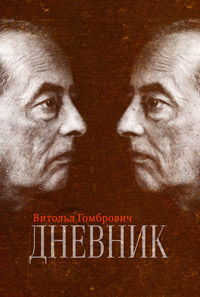

Витольд Гомбрович. Дневник. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2012

Перевод с польского Ю. Чайникова

КомментарииВсего:6

Комментарии

-

Как приятно читать просветительские заметки увлеченного человека)

-

Вау!!!! Наконец-то их перевели! Ура!

-

Да, уровень цитатности выше среднего. Очень понравились рассуждения об истине. Согласиться с ними, конечно, невозможно, но цитировать уже буду "истина тонет в говорильне".

-

Ну как после Такого не купить книжку? Браво.

-

to Maria Goncharenko: Цитировать пришлось с изъятиями, к сожалению - могло показаться, наверное, что Гомбрович говорит об относительности истины и подвергает ее сомнению как настоящую цель спора, но это не так - он говорит об отношении к словам, о мотивации спорящих. Т.е. как бы мы ни хотели в действительности найти истину, спорим мы часто потому, что процесс доставляет нам удовольствие, и если этот факт не признавать - спор часто становится непродуктивным, то есть как раз-таки истины не достигает, потому что превращается из диалога в наслаждение звуком собственного голоса. Он это, конечно, объясняет лучше

-

to Varvara: Трудно аргументировать позицию, основанную на таком частичном знании предмета обсуждения, с моей стороны. Конечно, контекст, который в книге описан более подробнее, объясняет о какой истине идет речь, и возможно, она имеет какое-то отношение к литературе или политике, где аспект ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ истины имеет смысл. А именно с этим трудно согласиться, если рассуждать об истине, как о чем-то достойном всеобщего признания. Не докатились же мы до того, чтобы её рекламировать.. Попытаюсь достать книгу. Спасибо за ответ на мой комментарий.

- 29.06Стипендия Бродского присуждена Александру Белякову

- 27.06В Бразилии книгочеев освобождают из тюрьмы

- 27.06Названы главные книги Америки

- 26.06В Испании появилась премия для электронных книг

- 22.06Вручена премия Стругацких

Самое читаемое

- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 36662134

- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 9869354

- 3. Норильск. Май 1307264

- 4. ЖП и крепостное право 1122588

- 5. Самый влиятельный интеллектуал России 911003

- 6. Не может прожить без ирисок 861675

- 7. Закоротило 843228

- 8. Топ-5: фильмы для взрослых 803637

- 9. Коблы и малолетки 776170

- 10. «Роботы» против Daft Punk 694445

- 11. Затворник. Но пятипалый 529048

- 12. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 457046