Проза Уханова обладает ярким терапевтическим эффектом: можно сказать, что она представляет собой своего рода инструкцию по выживанию

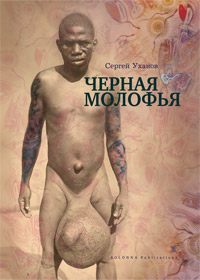

Сборник рассказов питерского поэта и прозаика Сергея Уханова, выпущенный недавно издательством Kolonna, привлекает внимание страшноватым названием и человеком с большой мошонкой на обложке. Кажется, будто под ней — провокативный курьезЧитать!

Ранее поэзия Уханова публиковалась в «Митином журнале» и альманахе «Вавилон»; там же, в «Колонне», выходила книжка «Дерзкий язык». Его стихи, авангардистские радения, построенные на изысканной еретической эхолалии («выеби господи нам мозги / вымети правый из них родовую дурь»), предназначены читателю либо слегка мазохистическому, либо предельно лояльному (а скорее всего, то и другое сразу). Проза Уханова тоже лишена особого дружелюбия, но готова дать читающему гораздо больше.

«Черная молофья» в основном состоит из описаний разного рода загадочно-неприятных историй, частично случившихся с переходящим из текста в текст рассказчиком, частично — со сторонними несчастными персонажами. Мальчик приходит в гости, где другой мальчик внезапно снимает штаны и знакомит его со «своим питоном». Во время сборки металлолома два школьника устраивают драку за одноклассницу, и один убивает другого железякой. Юноша изнуряет себя беспрестанным онанизмом, к нему вызывают священника, и «бес самоудовлетворения» переходит на самого батюшку. Всеми нелюбимая одинокая старушонка мечтает о хорошей трости, и трость чудесным образом появляется у нее, но в сопровождении необъяснимого матерного текста, разрушающего представления героини о мироустройстве (чудесный рассказ «Трость» можно прочитать тут).

Эти крайне жестокие тексты (часто в них происходят вещи гораздо страшнее вышеописанных) вызывают у читателя в первую очередь неожиданное чувство радости, почти счастья. Речь вовсе идет не о садистическом удовольствии. Ухановская проза обладает ярким терапевтическим эффектом. Можно сказать, что она представляет собой своего рода инструкцию по выживанию.

В рассказах «Черной молофьи» заложены некие правила обращения с миром, существующим на не совсем понятных, но явно никчемных основаниях. Правила эта носят во многом гигиенический характер. Это прямо прописывается в рассказе «Смегма» (в нем маленький герой узнает о существовании смегмы и учится ее счищать). В других текстах эта линия присутствует скорее в отношении. Гигиенический уровень взаимодействия с миром — как бы самый рациональный, а с другой стороны, чуть ли не мистический — это то, что нужно скорее запомнить, чем понять. В гигиене в одинаковой степени заложена способность успокаивать и тревожить, возможность ограждения и вторжения. По крайней мере так это для ребенка, а оптика рассказов Уханова — во многом детская. Собственно, этот небольшой переход границы — сюжет почти всех ухановских рассказов. Дело в том, что гигиена — одна из первых вещей, в которой человек осознает тело. И у Уханова она — средство не только и даже не столько защиты тела, сколько его обнаружения.

Обнаружение это носит в большой части текстов гомосексуальный характер. Проза Уханова в значительной степени субкультурна, принадлежит русской гей-литературе. Это не означает недоступность ее для читателя, в субкультуру не включенного. Скорее — необходимость учитывать тот факт, что экзистенциальное напряжение тут является еще и социальным. Как и почти вся гей-литература, это проза довольно мучительного самоопределения1.

В недавней статье в «НЛО» Евгений Берштейн отмечает отсутствие в русской гей-литературе coming-out novel, гомосексуальной версии романа воспитания. Место текстов, изучающих социальное становление гомосексуальной личности, согласно Берштейну, занимает «розановщина», фрагментарная проза, представляющая принципиально маргинализированного, отворачивающегося от мира героя. Это очень спорная концепция, но, если для минутного удобства принять ее, проза Уханова значительно усложняет ситуацию.

Его тексты, конечно, не романы воспитания в значении классического Bildungsroman, однако их генеалогия в какой-то степени смежная. Пытаясь нащупать ухановскую литературную родословную, думаешь о Хармсе «Случаев» и «Старухи», а также о разного рода жестоких французах (это тем более подсказывается контекстом «Колонны»), однако самый интересный его родственник — немного другой. Это — идущая от Толстого и Аксакова классическая русская литература о детях, рассказывающая о ступенчатом получении опыта — о том, как человек обучается прочитывать мир.

В «детских» рассказах Уханова (а это лучшая и самая важная часть его книжки) отчетливо чувствуется присутствие этой учительной традиции, хотя проявляется она здесь в мучительном преломлении. Они о том же — о получении ребенком некоторого значимого опыта, только его применимость оказывается под вопросом (она откровенно пародируется в упоминавшемся уже рассказе о смегме). Скорее обучение происходит через свидетельство, вовлечение в чужую сексуальную аномалию, становящееся, как я уже писал, для персонажа моментом обнаружения тела. Чаще всего эти ситуации гомосексуальны, но их героем может быть и деревенский дурачок-зоофил или ведущая не по годам активную половую жизнь одноклассница.

Причастность, а иногда и участие в небольших телесных катастрофах в рассказах Уханова как бы опыт par excellence, обучение без положительного интеллектуального итога, но с ощутимым иным результатом.

Читать!

Рассказы Уханова — это, безусловно, литература болезненного сознания. Но не его гибели, отчаяния, что встречается довольно часто, а его выживания. И в этом, наверное, их главная ценность.

___________________

1 Тут есть вечная методологическая проблема: подчеркивать или, напротив, игнорировать субкультурное происхождения текста. В недавней истории русской гей-прозы есть как минимум два автора, Евгений Харитонов и Александр Ильянен, масштаб которых разрывает субкультурное гетто, приковывает к этой области литературы внимание неангажированного читателя. И в то же время особенности, основания работы этих писателей невозможно понять вне субкультурной ситуации. В качестве аналогии: непрестанная сумятица, происходящая в разговоре о стихах Анны Горенко из-за необходимости решать, рассматривать ли их в контексте наркотической субкультуры или нарочито игнорировать этот пласт. В случае рассказов Уханова этот вопрос стоит не так остро, но все равно, кажется, его стоит коснуться.

Сергей Уханов. Черная молофья. — Тверь: Colonna Publications, 2012

КомментарииВсего:13

Комментарии

- 29.06Стипендия Бродского присуждена Александру Белякову

- 27.06В Бразилии книгочеев освобождают из тюрьмы

- 27.06Названы главные книги Америки

- 26.06В Испании появилась премия для электронных книг

- 22.06Вручена премия Стругацких

Самое читаемое

- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 39022067

- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 10549214

- 3. Норильск. Май 1307984

- 4. ЖП и крепостное право 1122779

- 5. Самый влиятельный интеллектуал России 911203

- 6. Не может прожить без ирисок 863256

- 7. Закоротило 843561

- 8. Топ-5: фильмы для взрослых 804236

- 9. Коблы и малолетки 776588

- 10. «Роботы» против Daft Punk 754385

- 11. Затворник. Но пятипалый 530164

- 12. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 457741

Поэзия Уханова вызвала неоднозначное впечатление (но все-таки в сторону положительного). До прозы еще не добрался, но как-то мелькают отзывы что она не очень.

А что до прецедентов речевых манифестаций такого рода ("детского") опыта в культуре, то кажется уместным в контексте этой рецензии вспомнить Мандельштама: "Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых-внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями. (...) Там, где у счастливых поколений говорит эпос гекзаметрами и хроникой, там у меня стоит знак зияния (...)"

Это ведь тот знак зияния, что неизменно присутствует в текстах “розановской линии” и даже её как таковую конституирует. (Не исключая и самого Мандельштама-прозаика, что показывает, что связывать преимущественно “лунный свет” с мучительностью “опыта” нерелевантно. В “Шуме времени” роль “гея” отведена ”разночинцу” и важно, что это - социальная категория.)

Так вот, эта фрагментарная проза зияний, междометий и умолчаний не противопоставлена эпосу романа воспитания (как написал Бернштейн), а выполняет более качественно и адекватно (с точки зрения 20 в.) сходную функцию - транслирует глубинный, а главное - общезначимый - опыт, который по самому его существу не может быть высказан прямо. Именно поэтому у Харитонова и Ильянена в принципе была возможность преодолеть субкультурные рамки. И Кузмин не составляет альтернативы “розановщине”, а как бы соединяет в “Крыльях” два агрегатных состояния ”опыта”, 19 и 20 вв. Этот самый опыт, транслируемый “пробелами” текста - ни чисто экзистенциальный, ни чисто социальный, скорее это какая-то чистая до-словесная обращенность субъекта речи на самого себя, поэтому и можно ошибочно назвать этих авторов эскапистами. Однако именно это дословесное состояние как “опыт” и разделяем в иные моменты мы все…

Ни "первосцена", ни "стадия зеркала" в статьи не упоминаются... Соответственно, их совпадения немыслимы. Ни в этой статье, ни в иной..

В реальности - тем паче.

Вы абсолютно правы))