Просмотров: 12906

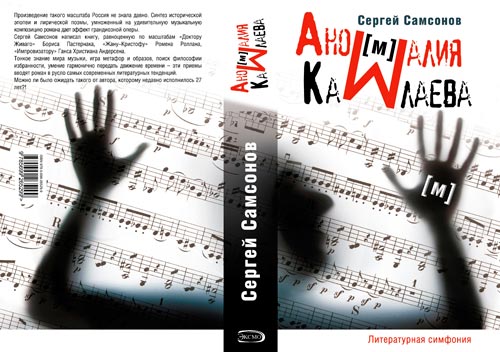

Опять об Гоголя, или Роман Сергея Самсонова «Аномалия Камлаева»

Варвара Бабицкая ·

10/09/2008

Автор пишет гладкий культурологический текст, задвинув муляж героя в угол до следующей любовной сцены

Наверное, если литературный критик не мечтает найти своего гения, он не настоящий литературный критик.

Хорошо ж, однако, было Некрасову восклицать «Новый Гоголь явился!», когда этот «Гоголь» был Достоевский. А что прикажете делать сегодняшнему критику, наделенному тем же неуемным азартом кладоискателя — и куда менее благодарным материалом? Менять правила игры. На безрыбье, как говорится, и рак рыба, на бесптичье и Бальмонт соловей. Берем, условно говоря, первого по списку и помещаем в соответствующее место традиционной литературной иерархии. Кто там у нас по соседству оказался? Вроде Гоголь. Да Господи, жалко, что ли! Лишь бы этот новенький (которого хотя бы можно читать) выплыл, а за ним и еще такой — а уж там, глядишь... Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!

Новый Гоголь (в данном конкретном случае новый Набоков), о котором идет речь, — это молодой прозаик Сергей Самсонов, с которым литературный критик Лев Данилкин

носится, как Проханов с яйцом.

Что молодой — это важно: «В голове не укладывается — как Самсонов, 27-летний молодой выпускник Литинститута...». Самсонов не первый автор, чье раннее развитие воодушевило Льва Данилкина. Постепенно складывается впечатление, будто вообще способность человека излагать свои мысли на бумаге, не путая падежей, — это что-то феноменальное и повергающее в трепет. Как страшно жить!

Читать текст полностью

«Аномалия Камлаева» — это роман о гениальном андеграундном композиторе, который в советские времена отвергает накатанную дорогу пианиста-вундеркинда и уходит в подполье — ловить музыку заснеженных деревьев и железнодорожных путей и пересылать партитуры на Запад. В описываемое в романе время счастливая судьба в лице далекой неаполитанской графини-мецената избавляет Камлаева от необходимости «с позволения сказать, шарашить», штампуя шлягеры, и предоставляет полную творческую свободу — и эта-то свобода оказывается западней, если спутать ее со своеволием.

«Ах, Бах, ах, Бах... вот последняя точка равновесия, последняя точка согласия между внеположным человеку жесточайшим каноном и авторским своеволием. А потом это самое своеволие все нарастало и нарастало. А вы знаете, почему он так много написал?

— Ну, так ему деньги нужно было зарабатывать, — испытав постыдный, откровенно щенячий восторг, отвечал Камлаев.

— Правильно! Ему большое семейство нужно было содержать, кормить. За службу в соборе Святого Фомы он получал всего сто талеров в год. А нужно ему было как минимум семьсот. Вот и приходилось, с позволения сказать, шарашить».

Вечный поиск новизны, бесконечное расширение поля искусства за счет обыденного заводит в тупик. Какое-то время герой еще забавляется: рассуждает о музыке, которую уловил в теракте 11 сентября, меняет дирижерский пульт на диспетчерский (откуда дирижирует своей пьесой для четырех вертолетов и струнного квартета), обыгрывает словесный штамп «погрузиться в музыку» путем буквального погружения публики и динамиков в бассейн. Но в конце концов остается только поставить жирную точку на дальнейших экспериментах с формой и заново осваивать до-мажорное трезвучие. Как писал Алексей Цветков, «Наверное, так обретают свободу — // Простым осознаньем врожденных цепей».

К двадцати семи годам люди обычно или уже умеют писать, или уже вряд ли научатся. Самсонов относится к первой категории, но и все грехи молодости в «Аномалии Камлаева» на месте. Из них главный — ошибочное убеждение автора в том, что публицистика, переложенная эротическими сценами, успешно заменяет на страницах романа жизненную правду, языковую новизну и незаслуженно обиженный «сюжетный двигатель».

Правда, что в русской прозе философскими трактатами о поиске художником истины в искусстве славен один только Максим Кантор — и очень мило со стороны Самсонова составить ему компанию. Да что ж он, собственно, такого сказал? Оглянитесь, братцы, сместите фокус внимания чуть в сторону от фикшн, и вот там, куда он сместился, все это уже написано много-много раз. А многостраничные, бесконечные, отвлеченные и не то чтобы очень новые рассуждения о смерти искусства действительно убивают роман, простите за каламбур.

У Сергея Самсонова изумительная техника и много мыслей. Эти виньетки и кружева восхищают — как спортивное достижение: ведь вот же воображение у человека! К сожалению, помимо творчества и секса (и то и другое выписано в «Аномалии» прекрасно), есть еще просто жизнь. И вот эта-то просто жизнь, как правило, и образует ткань романа — ткань, которая впитывает отвлеченные идеи и дает им живое дыхание.

Чего в «Аномалии» нет, того нет. Вместо теплокровных людей и трехмерного мира нам высокомерно подсовывают первый попавшийся трафарет; диалоги героев искусственны до зубной боли — в отличие от монологов, где автор пишет гладкий культурологический текст, просто задвинув муляж героя в угол до следующей любовной сцены.

Пренебрежение к обыденному доходит в «Аномалии» до смешного: например, просто не могу не отметить, что упоминавшуюся выше неаполитанскую княгиню, доброго ангела Камлаева, его чуткую собеседницу и мецената зовут Франческа де ла Стронци.

Ладно еще, что такая итальянская фамилия грамматически не может существовать — от ошибок никто не застрахован. Была, например, у Ремарка в одном из романов героиня по имени Наташа Петровна, которую русский переводчик совершенно обоснованно выправил на «Петрову» во избежание непредусмотренного комического эффекта. Но итальянскому переводчику «Аномалии», если такой случится, легко не отделаться, потому что фамилия княгини буквально переводится как «мудаки». Не могу утверждать, что этот комический эффект не предусмотрен автором. Но кажется, что так: «Аномалия Камлаева» не подает признаков жизни, из которых первый — как раз способность видеть смешное.

Роман Сергея Самсонова не приводит меня в восторг, но это совсем не плохая книжка. Нормальный роман — вернее, нормальная симфония, если верить обложке. А что шуметь-то? Хочется сказать сварливо, как отец главного героя: «Эким ты гоголем».