Вот-вот вцепятся друг другу в горло осененные крестом перунопоклонники и благословленные Рерихом реинкарнации Блаватской – в битве за единственно верную, подлинную, тайную Москву.

Пестрая, многослойная, изменчивая Москва равно хорошо вписывается и в круг цирковой арены Евгения Клюева, и в календарный цикл Андрея Балдина

Московский циркЧитать!

Сначала происходящее напоминает скорее книги Людмилы Улицкой, ее семейные драмы из советских времен. Восьмидесятые; брошенный супругой, женщиной-змеей (в буквальном смысле), Антон Петрович Фертов — великий фокусник Антонио Феерии; его непутевая дочь-ассистентка Леночка, по пути от одного мужа к другому подбросившая отцу своего шестилетнего сына Льва Орлова — львёнка, как его называют родные, грифона, как он определяет себя сам.

Но вскоре бытовое уступает место чудесному, недаром же и семья цирковая, и ребенок в ней — индиго: спит с открытыми глазами, с ровесниками общаться не желает и запросто может сделать так, чтобы ненавистная школа «с уклоном» в буквальном смысле «сползла». Любовь деда и внука постепенно приводит к тому, что грань между иллюзионом и реальностью стирается, вместо фокуса творится настоящее волшебство, а героям остается только балансировать на этой неуловимой границе.

— Вы же ба-лан-си-ро-ва-ли!.. Между правдой и неправдой балансировали... между да и нет, между «я» и «не я» — между всем и всем! Этого никто не умеет... балансировать: все обязательно либо там, либо тут, а вы — между.

Со временем оказывается, что эта тонкая грань между мирами существует не только в цирке. Можно просто идти по улице, свернуть в подворотню и оказаться в месте, знакомом и незнакомом: вроде та же Москва, а в свободной продаже (напомним, перед нами 80-е) — авокадо и шоколадки-тоблероны, сигареты называются «Князь Серебряный» и «Бородинская панорама», а в Марьиной Роще на месте запропастившегося невесть куда кладбища проходит развеселое народное гулянье.

И получается, что сюжет о цирке всего лишь обманка для отвода глаз, или нет, ловкость рук, никакого мошенничества: цирком, иллюзионом вдруг оказывается вся Москва. Именно она — двоящееся, троящееся, многослойное пространство, полное переходов между мирами. И здесь уже вспоминаются не Дэвис и Прист, а специальное — московское — волшебство Михаила Булгакова и Владимира Орлова с его «Альтистом Даниловым» и в особенности недавним «Камергерским переулком»; мерцающая «Мозгва» Андрея Левкина. И еще невозможно не вспомнить Владислава Крапивина с его циклом повестей о Великом Кристалле: как и Крапивин, Евгений Клюев — писатель детско-взрослый, сказочник, и, так же как в «Выстреле с монитора» или «Заставе на Якорном Поле», разные грани Вселенной (Великого Кристалла) можно различить в первую очередь по мелочам — по монетам, пуговицам или вот сигаретным пачкам.

А на дворе уже не 80-е, а 90-е, нет былой советской устойчивости, ткань времени и пространства окончательно разорвана, и в прорехи ринулись многочисленные эзотерики, доморощенные экстрасенсы, академики тонких энергий. К этому теософскому разгулу невозможно отнестись серьезно, и взгляд Евгения Клюева полон иронии.

На облачках наслаждения страна поднялась над собой — на языке гурманов это называлось «вышла в астрал» — и покинула бренную землю. Никакие следствия отныне не определялись причинами, никакой род не состоял больше из видов, никакая частность уже не соотносилось с целым. Любое событие приобрело мистическую подоплеку, и паранормальное, казалось, окончательно победило нормальное. Понятие нормы постепенно вышло из обихода и удалилось в неизвестном направлении — за ним никто не пошел. Обычные граждане, вчера еще продававшие пирожки собственного изготовления у Курского, принялись оперировать понятиями «тонкие материи», «измененное состояние сознания», «ментальная зависимость», «психотехнологические практики», «психотронное оружие», «генопродукты»... Такое было время. Со-ци-о-фре-ни-че-ско-е.

Но и в этой сказке-лжи герои романа видят намек правды.

Москва № 2 разрастается и пухнет на глазах, как на дрожжах, и если так будет продолжаться, то поглотит и вытеснит всю Москву № 1 из общей Москвы, и ее не будет.

И Евгений Клюев — не только писатель, но и филолог, автор учебников по риторике и теории речевой коммуникации — видит только один способ удержать это общую Москву, реальную и ирреальную одновременно. Ее подлинная карта — не на бумаге, а в языке, в речи, и, чтобы попасть туда, нужно научиться ба-лан-си-ро-вать по ту сторону слов, самому стать словом.

Резь в глазах пропала. Очертания проступили сразу же — начав неспешно громоздиться друг на друга, соединяться и разъединяться снова. И он тоже стал очертанием... — здесь, где чередовались кружки площадей, полоски улиц и переулков, пятнышки парков, прямоугольники жилых кварталов, а также набранные мелким шрифтом слова. Одним из слов стал и он. Да он и всегда был только словом. Словом ЛЕВ.

Московский календарь

Языковую карту Москвы составляет и Андрей Балдин. Соединение картографии и филологии в некий причудливый метафизический проект — дело для него не новое, в своей предыдущей книге, «Протяжение точки», он буквально обрисовывает русский литературный ландшафт от Карамзина до Пушкина.

Задача «Московских праздных дней» кажется еще более умонепостигаемой. Андрей Балдин стремится соединить пространство и время, вычерчивает карту-календарь Москвы. Москва, как никакой другой город, представляет собой идеальное соответствие календаря и пространства.

Нам еще предстоит сравнить в нескольких ключевых точках рельеф Москвы и «синусоиду» ее календаря. В чем-то они схожи; линия московских холмов и впадин временами совпадает с этой «синусоидой». Москва, качаясь на холмах, стекая вниз к реке и следуя за рекой, представляет собой своего рода диаграмму, з а п и с ь в о в р е м е н и.

Отрывной календарь — самое любимое чтение в детстве. Его невозможно прочитать до конца, но, пока не распотрошишь на дни-листочки, можно открывать с любой страницы и читать одну за другой. Так же и московский календарь Балдина: если у кого-то не хватит терпения читать эту необычную, яркую, но непростую и отнюдь не развлекательную книгу последовательно — не от января к декабрю, а от ноября к октябрю, от Покрова к Покрову, — можно открыть ее на любой странице и зачитаться, хоть троицким маем-июнем, хоть никольским декабрем.

Балдин ведет свою игру всерьез, всё у него со всем рифмуется, всё со всем совпадает, Сретенье оказывается Сретенкой, а Московский Кремль — июлем, сама же Москва — сферой из светящихся точек и протянутых между ними лучей.

Москва есть сфера перманентного сочинения во времени: такова ее идеальная форма. Москва — это живая сфера праздников, извлеченная человеком из небытия, равномерного, астрономически выверенного, «мертвого» хода времени.

Вся эта пространственно-временная синестезия напоминала бы «Розу мира» Даниила Андреева, его полубредовых-полупровидческих жругров и уицраоров, — не будь Андрей Балдин, профессиональный чертежник, архитектор, так аккуратен, точен и сдержан. «Московские праздные дни» — не откровение, но исследование. Уместнее всего здесь будет ассоциация с «Поэтическим космосом» Константина Кедрова, с теорией метаметафоры, в которой верх оказывается тождествен низу, а буквы алфавита — различным возрастам человеческой жизни. Пожалуй, можно сказать, что «Московские праздные дни» и есть такая метаметафора, максимально развернутая.

Вот еще соображение из области московских стереометрий. Пасха, пусть в состоянии переходящем, «облачном», все же довольно определенно противостоит в календаре ноябрю. Она в той же степени верх года, в какой ноябрь его низ, Дно. Это очевидно, это явственно ощутимо. При этом диаметральная противоположность пасхального облака и «дноября» обнаруживает их некоторое формальное (зеркальное) сходство: оба сезона «плоски». Дно и крыша года, возможно, как пределы ментального пространства, — плоскостны, двумерны. Нет ничего за ними, словно за плоскостями двух картин, светлой (сверху) и темной (снизу). Это, разумеется, ощущение, но от того только увереннее становятся расшифровки московского пространства: оно замкнуто, сингулярно, подчинено категориям «вне» и «внутри», «я» и «не я». И оно очевидно одушевлено.

Московский календарь Балдина оказывается густонаселенным. Среди действующих лиц книги цари и царицы, святые православного пантеона, сам Андрей Балдин и его друзья, но главные герои «Московских праздных дней» — уже знакомые нам по «Протяжению точки» «Александр Пушкин» и «Лев Толстой». Они типично московские персонажи, их жизнь и тексты оказываются вписанными в ландшафт столицы. И если в предыдущей книге Балдина в центре внимания оказывался Пушкин, а Толстому было посвящено только одно — правда, обширное — отступление, то здесь именно граф оказывается самым главным человеком-Москвой, а «Война и мир» — романом-календарем, всецело охватывающим московский пространственно-временной континуум.

…кончина Льва Толстого 20 (по старому стилю 7) ноября на станции Астапово. Если принять тезис о принципиальном сочувствии Толстого и Москвы (я убежден, что это сочувствие было феноменальным, оно в самом деле подвигает к мысли о чуде), то его уход и смерть следует рассматривать как решительное потрясение Москвы. Человек Москва скончался — в ноябре, в момент, когда столица ощутимо повисает над морем тьмы, когда «дно» ее отверсто, — трудно найти момент, более соответствующий толстовскому уходу. В календаре Москвы писатель нашел крайнюю «южную» точку, с которой только и остается, что сорваться вниз. Этим он окончательно подтвердил свое сложное подобие с городом. Во времени конец Толстого и конец Москвы (переживаемый ею ежегодно) совпали.

Человек Москвы Лев Орлов и человек-Москва Лев Толстой. Разумеется, совпадение случайно. Но если всерьез заняться сопоставлением книг Евгения Клюева и Андрея Балдина, сюжет вырисовывается любопытный и, кстати говоря, знакомый. С одной стороны, силы эзотерические, теософские, непонятно, с Востока или с Запада пришедшие, с другой — исконно русские, православные, не то языческие: верующий христианин, Балдин не забывает об укоренившемся на Руси еще со времен Владимира двоеверии, определившем и специфику национального мировоззрения, и бытовой (календарный) уклад. Кажется, мы уже читали о подобной схватке?

Читать!

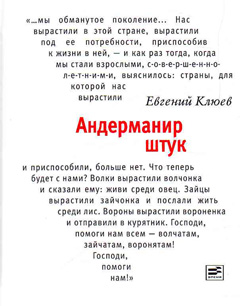

Евгений Клюев. Андерманир штук: Социофренический роман. М.: Время, 2010.

Андрей Балдин. Московские праздные дни. М.: Астрель, Олимп, 2010.

- 29.06Стипендия Бродского присуждена Александру Белякову

- 27.06В Бразилии книгочеев освобождают из тюрьмы

- 27.06Названы главные книги Америки

- 26.06В Испании появилась премия для электронных книг

- 22.06Вручена премия Стругацких

Самое читаемое

- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 38638148

- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 10447786

- 3. Норильск. Май 1307914

- 4. ЖП и крепостное право 1122753

- 5. Самый влиятельный интеллектуал России 911172

- 6. Не может прожить без ирисок 863041

- 7. Закоротило 843520

- 8. Топ-5: фильмы для взрослых 804154

- 9. Коблы и малолетки 776522

- 10. «Роботы» против Daft Punk 744683

- 11. Затворник. Но пятипалый 530037

- 12. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 457641