Страницы:

— С чего вы начали свою художественную карьеру? Вы ведь закончили ВГИК?

Читать!

— Сложно ли было поступить?

— В каждом художественном институте была квота на иногородних и на москвичей. Москвичей старались поменьше брать, чтоб из республик было больше студентов. Была такая идея развития окраин. Поэтому у нас на курсе москвичей было только два человека из двенадцати. Так что, с одной стороны, экзамены сдать было просто — многие выходцы из республик и по-английски не говорили, и рисовали на очень среднем уровне. Но у них был приоритет и у тех, кто, например, после армии, тоже. Для сравнения: сын архитектора и второй москвич, сын известного художника Бориса Пророкова, никаким приоритетом по сравнению с ними не обладали, и нас взяли в виде исключения.

— Как вы занялись книжной графикой?

— Я закончил ВГИК в 1969 году и был распределен как художник-постановщик на телевидение. Там я проработал ровно три года, как мне и полагалось, и сразу после этого обязательного срока ушел. На телевидении мне не было тяжело, но все-таки оно занимало все мое время, и это было мучительно. И все время приходилось работать под какими-то отдельными режиссерами, а они иногда были просто идиоты. Когда я ушел, встал вопрос, что делать теперь.

Вы, наверное, знаете, что признанные художники старшего поколения — Эрик Булатов, Илья Кабаков — работали в детской книге. Это был самый комфортный способ добывания денег, потому что ты работаешь в мастерской и зависишь только от себя: никакого лишнего общения, как на телевидении, только по минимуму — с художественным редактором. И это была очень высокооплачиваемая работа, особенно детская книга. Детская книга приблизительно могла стоить от полутора до пяти тысяч рублей. Для сравнения: сам автор стишков к этой книге получал триста рублей.

— Почему такое странное соотношение цен?

— Писательский труд ценился не столь высоко — разве что те, кто писали романы, получали другие деньги. Каждая иллюстрация стоила рублей двести, почти как весь текст к книге. Для сравнения: оклад на телевидении был от ста двадцати до ста пятидесяти рублей в месяц.

— А почему вы перешли в монументалистику?

— Я любил графику, но столкнулся с такой своей психической особенностью: я очень утомлялся от занятий заказной графикой, через некоторое время у меня наступал ступор… Это, видимо, один из симптомов моих, психастения. Спустя два-три дня работы я совершенно не мог работать и испытывал какой-то заслон в голове. Поэтому я вынужден был оставить это занятие, хотя и оформил несколько книг вполне успешно.

А вот занятия монументальным искусством не приносили мне таких страданий — это работа с пространством, и я совершенно не утомлялся, хотя физически было сложней. Мне пришлось оформить много плафонов, а когда пишешь плафон, надо с задранной кверху головой работать, это очень тяжело. Ну и все время лазить по стенке. Тем не менее я делал это почти с удовольствием — несколько лет этим занимался.

— Какие монументальные заказы вы выполняли?

— Я достаточно случайно попал в монументализм. Мой отец, как я говорил, был архитектор и даже одно время работал главным архитектором Москвы. Так что мне от него по блату достался первый заказ. Он строил тогда посольство СССР в Марокко. А я в то время был уже достаточно зрелым художником, и он хотел, чтобы я его оформил. Конечно, это был очень выгодный заказ, тем более за границей. Но я встретился с большими профессиональными препятствиями. Я не обладал стилистикой, в то время принятой в комбинатах, этим стилем Фаворского, и я его не очень любил. И у меня был другой подход, более графический. Все понимали, что другому художнику из-за моего отца заказ не дадут, но мой эскиз встретил ряд возражений. Однако у меня были друзья в худсовете — а это была обычная практика попросить о поддержке того, кто в совете. В этом худсовете был, в частности, мой друг, прекрасный монументалист Иван Николаев. Ему понравилось, что я сделал, и он, обладая каким-то весом, мой эскиз через совет провел. На худсовете нередко были споры. Конечно, это происходило не при самом художнике, но, когда он выходил, иногда даже ругань начиналась.

— Это были действительно художественные споры?

— В основном действительно художественные. Среда все-таки обязана была поддерживать профессиональную культуру. Как бы ни были деятели Союза и МОСХа конъюнктурны и как бы они ни относились к власти и к партии, нельзя огульно говорить, что все это было так бездарно.

— И в итоге вы оформили посольство в Марокко?

— Да. Это вообще был мой первый выезд в капиталистическую страну. Конечно, этот мой заказ был плодом колоссальных усилий моего отца. Но королю марокканскому все понравилось.

— В каком виде вы сталкивались с цензурой?

— Знаете, я, как художник, о внешней цензуре и не помню. Но помню о самоцензуре художественного сообщества. Тому же Николаеву однажды навязали делать Ленина, и он его изобразил в неканонической форме — сидящим у лампы. Тогда ему сказали на худсовете: ну что это такое, так нельзя... Или бывали табуированные персоны — Николай II, Гитлер. Их нельзя было изображать ни в каком виде — так у меня сняли иллюстрацию к детективу. Там был телефон-автомат, разведчик разговаривал по нему, и у него из трубки стекала такая сюрреалистическая капля, а в ней отражался Гитлер. Редактор сказал Гитлера убрать.

— У вас было много заказов в монументалистике?

— Да, после успеха с посольством мне уже стали заказывать независимо от моего родителя. Архитектор Дмитрий Солопов, например, все предлагал мне плафоны, и я даже стал бегать от него — ведь монументальные заказы очень парализуют и подминают под себя, а надо еще выезжать куда-то на стройки… Я уставал. Тот же Солопов, помимо росписей плафонов, предложил мне оформить театр Райкина. Ну, это я делал в сотрудничестве с моим другом Геннадием Животовым и моей женой Еленой Елагиной.

— Совместная работа была частой практикой?

— Да, очень частой. Особенно если разные были техники исполнения...

— Какие были ваши самые идеологические заказы?

— Это было на исходе брежневской поры. Тогда наступила какая-то римская роскошь. Брежнев начинал ведь как аскетический партийный функционер. Отец рассказывал: когда он проектировал госдачу для Брежнева, то запроектировал там фонтан мраморный, ничего особенного. Но Брежнев пришел в ярость и орал на «любителей мрамора», что это совершенно не нужно ему, простому человеку. А к концу эпохи все изменилось. И когда перестраивали корпуса «Б» 14-го здания Кремля — такое непривлекательной внешности здание 30-х годов за Арсеналом, — он был просто начинен декоративными излишествами. Я там работал, делал дубовые гирлянды из итальянского мрамора и все это видел. А сам Брежнев увидеть этого так и не успел — умер. И уже после его смерти, в начале 80-х, я оформлял гостиницу «Октябрьская» Управления делами ЦК КПСС. Сейчас ее переименовали в «Президент-отель». Она предназначалась для иностранных партийных делегаций, и там был задействован весь цвет московского монументализма. Андропов впоследствии раздраженно называл этот отель борделем. Мы там тоже с Леной Елагиной, моей женой, расписывали потолок банкетного зала. Но был в этом какой-то декаданс.

— Насколько сильным было для вас раздвоение между официальной и неофициальной художественной деятельностью?

— Конечно, сильным. Я не мог показать в официальной среде многие свои работы.

— Соответственно, расщеплялся круг общения?

— Да, особенно когда я работал в монументалистике. В графической среде у меня были более теплые и глубокие отношения с художниками, с которыми я мог поделиться и своими мыслями, и тем, что я делаю параллельно официальным заказам: Юлий Перевезенцев, Александр Юликов…

— Для вас, как художника, важен этот опыт раздвоения?

— Что значит — важен? Вреден? Да, это было очень вредное явление, создававшее лжепространство — я говорю сейчас не о пространстве официоза, а о пространстве инакомыслия. Потому что когда запрет был снят и все смогли показать свое творчество, то нередко обнаруживалось, что оно несостоятельно. Многие держались благодаря искусственному ореолу мученичества и подавляемости. Эта во многом искусственная негативная привлекательность не имела отношения к самому искусству. И это приводило к понижению активности, понижению качества мышления. А в итоге в изрядной степени выяснилось, что неофициальное советское искусство — это какие-то грибы, выросшие в подполье и мало приспособленные к жизни, когда открыт свет.

— Из-за отсутствия конкуренции и диалога?

— Можно сказать и так.

— Но советская школа поддерживала стандарты качества?

— Советская школа в той фазе, как я ее застал, находилась уже в стадии идеологического разложения, а сохранялись действительно высокие профессиональные качества — тут до сих пор важны были школы — Фаворского или, в скульптуре, Александра Матвеева… Но проблема в том, что эти школы искусственно были продлены. Они принадлежали своему времени, своему стилю духовности, а в СССР продолжали жить, искусственно растягиваясь. На Западе такие художественные идеи были характерны для начала двадцатого века или конца девятнадцатого; например, в Германии была серьезная теория… Потом вся эта пластика и культ пространства были разрушены авангардом, а у нас они культивировались. И постепенно, как в таком бесконечном инцесте, все это повторялось и в конце концов вырождалось. Тот же суровый стиль — это тоже хотя и интересное, но на фоне мирового не слишком важное явление…

Читать!

Да, профессионализм тем же МОСХом поддерживался. Но нужен ли он был в отсутствие серьезной выставочной деятельности, серьезных обсуждений, серьезных искусствоведов?..

Страницы:

КомментарииВсего:5

Комментарии

-

Гениальное интервью.... Спасибо.. я обнаружил столько параллелей с тогдашней научной жизнью.... до смешного право... Видимо что плановая экономика была первична ... а вся остальная интеллектуальная активность в обществе под нее подстраивалась... Что художники, что ученые ... ну один в один ....все то же самое.

-

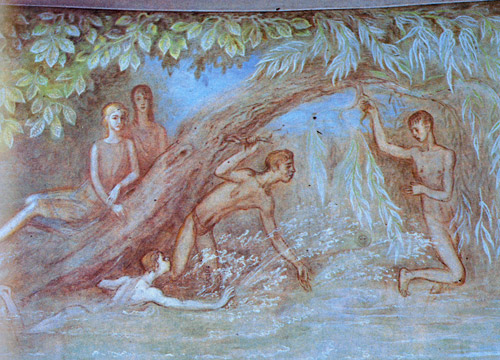

Очень интересно, но подписи перепутали. Ивану Николаеву приписали одну работу его жены - Марины Дедовой-Дзедушинской, и пару росписе, сделанных вдвоем. Это видно на отсканированных листах

- Комментарий от заблокированного пользователя

- 29.06Московская биеннале молодого искусства откроется 11 июля

- 28.06«Райские врата» Гиберти вновь откроются взору публики

- 27.06Гостем «Архстояния» будет Дзюнья Исигами

- 26.06Берлинской биеннале управляет ассамблея

- 25.06Объявлен шорт-лист Future Generation Art Prize

Самое читаемое

- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 38480564

- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 10407440

- 3. Норильск. Май 1307893

- 4. ЖП и крепостное право 1122737

- 5. Самый влиятельный интеллектуал России 911154

- 6. Не может прожить без ирисок 862995

- 7. Закоротило 843498

- 8. Топ-5: фильмы для взрослых 804129

- 9. Коблы и малолетки 776504

- 10. «Роботы» против Daft Punk 740611

- 11. Затворник. Но пятипалый 529947

- 12. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 457614