Зав. отделом новейших течений Русского музея АЛЕКСАНДР БОРОВСКИЙ разразился фундаментальной критикой этих новейших течений сегодня. OPENSPACE.RU публикует его филиппику без купюр

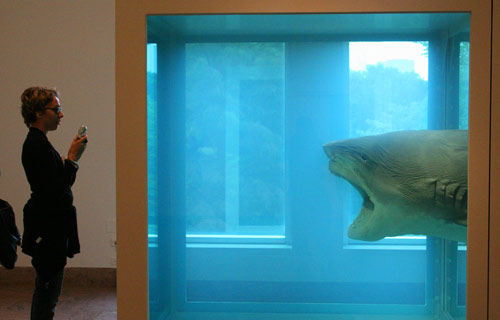

Дэмиен Херст. Физическая невозможность смерти в представлении живущего. 1991. Courtesy Metropolitan Museum of Art

Дождались: наконец-то и на нашей contemporary art улице праздник. На венецианских биеннале, арт-базелях и арт-майами русские желанные гости, на московские биеннале и ярмарку Арт-Москва заморских визитеров не надо и зазывать — сами просятся, современные молодые вполне на плаву в международном мейнстриме, ну а старикам вообще у нас почет: давнишнее пребывание в андеграунде дало-таки дивиденды на русских торгах Sotheby’s и Сhristie’s. Никакой иронии! Вовсе не скучаю по временам и нравам, когда сусловы-андроповы решали судьбы художников. И по перестроечным скудным временам не грущу. Помните толстовское: «Гувернер-немец старался запомнить все роды кушаний, десертов и вин с тем, чтобы описать все подробно в письме к домашним в Германию, и весьма обижался тем, что дворецкий с завернутою в салфетку бутылкой обносил его. Немец хмурился. Старался показать вид, что он и не желал получить этого вина, но обижался потому, что никто не хотел понять, что вино нужно было ему не для того, чтобы утолить жажду, не из жадности, а из добросовестной любознательности». Так вот, немцы теперь не мы, наших не обносят, и русский востребованный художник или куратор значительно вальяжнее, а то и вельможнее держит себя в соседстве с каким-нибудь новозеландским коллегой, живущим на скромные университетские гранты.

Словом, вслед за задорными молодыми политпропагандистами, из тех, что всегда и принципиально «заодно с правопорядком» (Б. Пастернак), впору радоваться: «Россия встала с колен! Даже в области contemporary art!»

При всем том у нашего современного искусства есть действительные успехи. Художники мирового уровня. Критики и кураторы, по праву ощущающие себя на короткой ноге с самыми видными западными коллегами. Коллекционеры действительно продвинутые, быстро прошедшие путь от новорусского разливанного любительства к профессиональному собирательству. Даже благотворители-спонсоры проклевываются. Словом, есть почва. Она создавалась и культивировалась трудами нескольких поколений. Прозорливостью и упертостью нонконформистов. Энтузиазмом кураторов и критиков конца 1980-х — начала 1990-х, которые очертя голову бросились в волны contemporary. Терпеливостью советников и галеристов, буквально вылепивших своих коллекционеров «из того, что было». Скромностью (паче гордости) забитых и безмолвных в советское время музейщиков, в общем оказавшихся на высоте положения, как только появился шанс.

Однако нельзя забывать о главном. О золотом углеводородном дожде, несколько струек которого упало на эту подготовленную почву. Слава Богу, вовремя — бывали нефтегазовые золотые дожди и в позднесоветские времена, и кое-что перепадало искусству, но почва была выжжена идеологией, и все, как в сельском хозяйстве, уходило в песок. Слава Богу, что и искусство было готово: затвори Даная лоно наглухо, золотой дождь пролился бы зря. Углеводородный этот дождь обеспечил стремительный рост современного искусства, равно как и его более или менее современную инфраструктуру. Но любое экстенсивное развитие сопровождается трудностями и аномалиями.

Так что не будем злопыхательски отрицать успехи. Но и головокружению от успехов не поддадимся. Радоваться никогда не поздно. Сейчас же, думаю, самое время брюзжать. Разглядеть реальные вызовы, обусловленные сложившейся ситуацией. И не убояться этих вызовов.

В тупиках фестивализма

Мы не одиноки. Коль скоро мы так жаждали включения в транснациональный художественный процесс и своего добились, кинем взгляд окрест. Во времена «рейганомики» сходную эйфорию, вызванную резким притоком денег в арт-истеблишмент, переживали американцы. Это привело к явлению, которое один из критиков Питер Челдал (P. Schjeldahl) удачно назвал в New Yorker «фестивализмом». За последние двадцать лет этот фестивализм проник в плоть и кровь как собственно искусства, так и его инфраструктуры. То есть приобрел как имманентно-художественные, так и институциональные измерения. Не углубляясь в подробности, отмечу только очевидное. Бесконечные, проходящие практически в режиме non stop биеннале, ярмарки, аукционы, выставочные марафоны давно превратились в своего рода Vanity Fair. Ярмарка тщеславия, то есть социально-статусное, вышло здесь на первый план, собственно деловое (определение коммерческого рейтинга имен и закупка произведений) ушло в тень, сопровождающая эти события коммерческая инфраструктура (реклама, арт-туризм, издательское и сувенирное дело и пр.) развивается по своим законам. И совсем уж затенен аспект собственно творческий: скажем, уже давно с Венецианской биеннале (а это по-прежнему наиболее авторитетное событие транснациональной арт-сцены) не связаны революционные изменения в развитии искусства, сенсационное появление новых имен, вообще понятия провала и успеха.

Фестивализм мышления самым буквальным образом отразился и на искусстве. У него есть теперь обязательные составляющие. Аттрактивность (вплоть до аттракционности), суггестивность, завлекательность (вплоть до использования психоделических техник), казовость (отличное русское забытое слово, определяющее установку «товар лицом», в контексте современного искусства аналог понятию the power of display), зрелищность (а вот здесь адекватнее английский термин spectacular — то есть зрелищность захватывающая, использующая театрализованные и прочие эффекты), затейливость, медийная оснащенность, интерьерность (в смысле готовности жить в предлагаемых пространствах и обстоятельствах).

К этому я бы добавил то, что на жаргоне культурологов называется «валоризацией профанного». То есть придание ценности чему-то внеположенному привычной ценностной шкале. Давно прошли золотые деньки Fluxus и поп-арта, когда искусство радикально работало с мусором, трэшем, использованными и выброшенными за функциональной ненадобностью бытовыми объектами напрямую, сообщая им музейно-галерейный статус. Сегодня валоризация понимается буквально: мусор отливается в бронзу, тряпки высекаются в мраморе, даже пластик норовит лечь классицизирующими складками.

Суммируя, скажу: фестивализм мышления нашел органичный язык и вполне адекватный материальный план. Родилась своеобразная версия техно-маньеризма: многие художники явно стремятся актуализировать модное нынче «готическое мышление», но маньеристическая составляющая очевидна и здесь. Вот только все это сильно тянет contemporary art в зону развлечения — энтертейнмента (думаю, у меня были основания назвать свою статью, специально посвященную этой проблематике, «Мейнстримтейнмент»). В этом особо дурного нет, тем более что понятие энтертейнмент несет в себе ассоциации не только с развлечением и увеселением, но и, скажем, с гостеприимством, то есть вполне гуманной вещью. Вот только кое-что потерялось...

Отчасти в силу объективных причин. Мне думается, на какое-то время исчерпан ресурс радикального формообразования. В формальном плане большинство поисков обращено на ближнюю историю художественного процесса: ее тестируют, ей оппонируют, ее апроприируют. С 1980-х популярна приставка «нео» («нео-гео» и пр.), но последнее десятилетие ею не пользуются: и так все ясно. По крайней мере с тем искусством, которое оперирует категориями формо- и стилеобразования. Это не значит, что стагнация (или, так сказать, формопауза) вообще характерна для актуального искусства: начиная с 1980-х были освоены многие новые содержательные пласты, в том числе за счет активной работы с культурно-антропологическим и прочими актуальными дискурсами. Но в формальном плане мы имеем дело, как правило, с разными версиями актуализации мимезиса, с разрастанием репрезентации реального (включающего выход на разные уровни сознания), в том числе за счет затухания формотворческого...

А вот потери, непосредственно связанные с фестивалистским мышлением... Они касаются не только унификации выразительных средств, о которой упоминалось выше. Речь идет прежде всего о содержательности. На что уж концентрированно питателен был в этом отношении БритАрт: молодые художники со времен первой ярмарки Frieze высказывались мощно и самостоятельно не только по актуальным, но и по экзистенциальным (непреходяще актуальным) вопросам. Однако бытие искусства определяется в числе прочего и способом его бытования, это трюизм. Жить на фестивале (и фестивалем) и быть свободным от фестивалистского мышления нельзя. И мы становимся свидетелями тому, как приемы и средства, созданные для работы с базисными проблемами современной жизни, постепенно как-то отделяются от этой проблематики и начинают самостоятельное существование в виде массмедийного бренда. Дэмиен Херст — «Акула в формальдегиде», Крис Офили — изображение Девы Марии при помощи слоновьих экскрементов... Трэйси Эмин — палатка, изнутри расшитая именами «всех, с которыми она спала». В виде телевизионной картинки это действительно «вошло в каждый дом» — между новостями и клипами MTV. Но вот «вошли ли» обитатели «каждого дома» в это искусство? Идут ли они дальше примитивного опознавания брендов? Я не говорю уже о том, что многие из этих мастеров давно играют на узнаваемость, торгуя лицом (все той же картинкой — брендом). Да, они, по выражению Игоря Северянина, «повсеградно оэкранены». Но можно ли быть уверенным, что они, по его же словам, «повсесердно утверждены»?

Если даже тяжеловесам БритАрта трудно балансировать «между карнавалом и Великим Постом», что говорить о других...

При этом формат фестивализма требует от участников марафона определенного веса (своего рода кредитной истории): музейно-галерейной востребованности, впечатляющего послужного списка выставок, серьезной библиографии и пр. Добро пожаловать, но посторонним вход воспрещен. Чужие здесь не ходят. Может показаться, что воспроизводится старая добрая история с истеблишментом и бунтарями, «Салоном» и «Салоном Независимых». Здесь и начинается самое интересное.

На самом деле действующие фигуры описанного выше марафона все-таки, в силу масштаба, более независимы, чем те, которым «вход воспрещен». А «непропущенные» в большой истеблишмент, которым просто на роду написано быть нонконформистами, попадают в совершенно новую ситуацию. Это ситуация общественного призрения, адаптации, понимания. Да, современное общество понимает необходимость художников критической позиции — более того, даже тотальных противленцев (по аналогии с толстовскими непротивленцами) любым политическим, культурным, поведенческим матрицам. Оно создает институции и механизмы, поддерживающие (правда, и утилизирующие, об этом ниже) протестную активность. В каком-то смысле воспроизводится ситуация, описанная Бодрийяром: рабочие сегодня работают, чтобы иметь возможность бастовать... Попробую рассмотреть эти процессы подробнее. {-page-}

В тупиках противленчества

В связи с фестивализмом, безраздельно завладевшим арт-истеблишментом, в искусстве образовались некие пустоты — как в художественном процессе, так и в его общественном бытовании. Трудно спорить с тем, что статусное искусство как-то стушевалось и не выполняет своей критической функции. «Настоящих буйных мало» — идет ли речь о политической рефлексии или других ее направлениях. Все в прошлом. Где нынешние Герилла Герлз, где Джуди Чикаго, где политический концептуализм Ханса Хааке и Барбары Крюгер? Помню, как на 11-й кассельской «Документе» символически воспринимались работы ветерана американского ангажированного искусства Леона Голуба: неизвестно чьей армии солдаты, стреляющие незнамо в кого. Словом, в бой идут одни старики, да и те по привычке.

Конечно, и сегодня большие художники могут позволить себе выплески гражданского негодования. Взять хотя бы «Неизвестного солдата» Сары Лукас. Это — рискованный, на грани провокации, временный памятник солдату, погибшему в Ираке. Но и здесь аттракционное начало явно пересиливает политико-критическое содержание, направляет его куда-то в никуда. Или вот Уинка Шонибар (Yinka Shonibare), лондонско-нигерийский художник, остроумно манипулирующий классической иконографией. Щеголь-аристократ, вокруг похождений которого завязывается морализаторская история в духе Хогарта, оказывается чернокожим. Если это антирасистский жест, то слишком уж умышленно-эстетский. Не Анджела Дэвис, короче говоря.

Подобная нерадикальная канализация критической энергии мало чем грозила арт-истеблишменту. Грозное «С кем вы, мастера культуры?» не могло отпугнуть ни тусовщиков, ни покупателей. А вот проблемы с public relations могли возникнуть в обществе, в котором легкая интеллектуальная левизна никогда не теряла популярности. Нужно было что-то делать. Предпринятые шаги, как и в первом случае, названном нами «мейнстримтейментом», имели отношение и к собственно творческой проблематике, и к институциональным вопросам бытования искусства. Опасаясь упреков в конспирологии, подчеркну: речь идет не о заговоре неких венецианско-базельских мудрецов, а о вопросах самоорганизации художественного процесса.

Но и роль личности в этой истории нельзя недооценивать. Влиятельный куратор Катрин Давид на 10-й «Документе» совершила героическую попытку вернуть современное искусство на социальные баррикады, по типу конца 1960-х. Никакого своеволия тут не было: Давид отрефлексировала назревшую в либеральных, вполне благополучных и встроенных в культурный истеблишмент, но идеологически традиционно левых кругах потребность тряхнуть стариной. То бишь великими идеалами 1968 года! Кассельские «Документы», похоже, были специально брошены на прорыв. А вслед за ними — тысячи малых и менее значимых выставок. Но вот что получилось: «верхи» хотели одного, «низы» (масса художников и кураторов «без места») — другого. В результате мы имеем дело с феноменом ложной идентификации. По виду — постоянная манифестация антиимпериализма, антиамериканизма, антиглобализма, антисионизма, антирасизма. Ни шагу назад! Какая-то прямая линия пропагандистской преемственности Юрий Жуков — Михаил Леонтьев!

При этом фронты, заявленные как антикапиталистические, постоянно множатся: экологизм, антиглобализм, миграция, гендер, права сексуальных меньшинств (Лужкова они не видали!) и множество других позиций. Задача — отражение, фиксация реакций на внешние раздражители, архивация и подсчет этих раздражителей — политических, этнических, экологических, урбанистических. В фотографии для подобной избирательной фокусировки на неблагополучных аспектах реальности существует даже специальная жанровая рубрика — hard realities. Соответственно — установка на фиксирующие техники, вплоть до аудиофиксации. Просматриваю свои выставочные записи разных лет: Ульрика Оттингер исследует проблемы Восточной Европы, Амар Канвар — вопросы индо-пакистанских отношений (у обоих прямо-таки адамо-смитовский подход: они в буквальном смысле работают на рынках, в сюжетах из базарной жизни высматривая экономические причины межэтнической напряженности). Шанталь Акерман фиксирует миграцию мексиканцев в США, свой предмет — его не трудно угадать — есть у команды инуитов Канады Иглулик Изума Продакшн и коллектива Амос из Конго, у группы Уи Фасет из Сенегала и делийского Ракс Медиа Коллектив... Все раздражители мира, вся изнанка цивилизационных процессов не только фиксируются на видео, 16-миллиметровой пленке, в слайд-проекции, реже — в фотографии, но и — все чаще — клонируются в буквальном смысле слова: создаются инсталляции, непосредственно воспроизводящие эстетически непереваренные куски реальности. Единый визуальный блок, формованный из источников описанного выше квазимиметического типа, подавляет каким-то новым качеством жизнеподобия. Кажется, Линда Ноклин обмолвилась по этому поводу — «медиасоцреализм».

Это более точный термин, чем распространенный, боевито звучащий — Intervention art. Какая уж там интервенция... Симптомом ложной идентификации (по идеологическому, бойцовскому принципу) служит хотя бы то, как канализировано социальное. Да, социальная критика. Но — полезная. Сбор и фиксация информации. Ее складирование. Архивация. Осмысление. Если выход в жизнь, то ради ее постепенного, малыми делами, благоустройства. Вплоть до дублирования муниципальной активности. Антикапитализм — пожалуйста. Но без баррикад и эксцессов. Такой вот лозунг дня. Причем не навязанный насильно, а вполне партнерский, устраивающий и художников, со своей критикой, и общество, с его «свинцовыми мерзостями».

Так обстоят дела с манифестациями. А в основе реальной идентификации — социальное бытование искусства и художника. {-page-}

Всемирный арт-вэлфер

Итак, художническая масса расслоилась. Малая часть «званых» существует в описанном выше фестивалистском режиме. Какая-то часть художников задействована функционально, в прикладных художественных профессиях — так было всегда. Но основная — причем постоянно растущая — масса артпроизводителей оказалась на грани маргинализации. Что делать? Лозунг «социальное», с какими бы целями он ни был вброшен «сверху», в реальности массами художников был обращен прежде всего на себя.

В результате сложилась новая социальная самоорганизация художественного процесса. С новым общественным положением художника (его статус не оспаривается и даже не проверяется, напротив, он автоматически повышается — все при деле, причем общественно-полезном), новыми формами общежития (глобализация и транснационализация арт-сообщества, обретшего к тому же небывалую ранее мобильность). Десятки тысяч человек, идентифицирующих себя как художники, оказались вовлеченными в эти глобализационные процессы — они находятся в постоянном состоянии миграций, обменов, контактов. Материальная составляющая этих процессов — выделяемые обществом, прямо и опосредованно, гранты и субсидии. Эдакий всемирный арт-вэлфер.

На что выделяются эти суммы? На создание большого искусства? Отнюдь нет — его финансирование, в том числе и поддержка «фестивалистского формата», идет по другой схеме. Нет, здесь поддержка именно этих процессов социализации...

Ракс Медиа Коллектив. 286;28.N / 776;15 E:: 2001/2002. Инсталляция о координатах ежедневной жизни. 2002. Кадр из видеофильма

Как показал опыт последних лет, подобный ход дел находит поддержку и «сверху» и «снизу». Романтический (и модернистский) принцип избранничества артиста как-то перестал работать. Лозунг «лишних художников не бывает» действительно как-то ближе современному сознанию, чем хармсовский максимализм. Помните? «Художник:// Я художник! //Рабочий: //А по-моему, ты говно! (Художник тут же побледнел, как полотно,// И как тростинка закачался// И неожиданно скончался.// Его выносят)».

Что до многих организаторов арт-процесса, то их, помимо либеральной и гуманитарной составляющих, привлекает управляемость и предсказуемость этого нового арт-социума.

Что ж, в общем-то, вполне щадящий, гуманный проект. Репрезентированный на двух, по крайней мере, «Документах» и на массе выставок меньшего масштаба по всему миру. Правда, как некое коллективное тело. Продукт коллективных усилий, совместных практик, обмена идеями и технологиями и самим материалом жизни по определению должен быть скорее типологичен, чем уникален. Пускай нам общим памятником будет... Братство в вэлфере...

Индивидуально-авторского при этом раскладе, собственно, и не ждут.

Возгонка с нижнего этажа вверх

Есть ли какие-то возможности подняться с «вэлферовского» этажа на «фестивалистский»? Пожалуй, есть.

В арт-мире существуют даже специальные фигуры межеумочного порядка. Они, с одной стороны, как говорил в «Мертвом сезоне» один положительный герой, «по положению господа»: по известности в кураторских и музейных кругах, по востребованности в международных проектах. А с другой — они далеко не «господа положения» в том, что касается галерейных рейтингов, попросту говоря — продаж. Одно дело гранты и скупые музейные закупки, а другое — стабильные галерейные. А галереи-то художников, слишком упертых в плане выражения своей социальной миссии, не очень жалуют. Оно и понятно: и социальный активизм, и социальное критиканство — вещи труднопродаваемые.

Примером такого межеумочного художника, которому замеченность критикой и массмедиа не помогают обустроить свое галерейное место, является Томас Хиршхорн.

Вот, например, его «Монумент Батаю», возведенный (к 10-й «Документе») в самом что ни на есть пролетарском районе Касселя, — комплекс, состоящий из павильонов-времянок и игровых, облюбованных детьми скульптурных форм, так же на скорую руку слепленных из бросовых материалов. Начинка комплекса включает кафешку, библиотечку с философской литературой, переносную студию с разной теле-, компьютерно-интернетной начинкой, инсталляции с батаевскими максимами, визуализирующими его мир, — этакий развернутый в пространстве цитатник. Комплекс построен окрестными жителями (население этого района преимущественно турецкое), которым платил художник, они же должны были приобщаться к батаевской премудрости. Хиршхорн уже давно позиционировал себя как любомудр и просвещенья друг; проекты такого же типа, посвященные Спинозе и Делезу, уже были реализованы в других городах. У этого бренда огромные перспективы: философов много, как и многоязычных жителей предместий, живущих на социале и готовых за малую мзду подсобить в памятниковоздвигании (словцо В. Розанова). Несмотря на внестилье и принципиальную неряшливость и случайность исполнения (впрочем, если глупость тоже род ума, то и эта совсем уж самодельная версия «бедного искусства» (Arte Povera) может оказаться родом стиля или по крайней мере стилизации), идеология этого проекта до боли знакома. Это усталая версия задорных раннесоветских утопий (утопии в жизнестроительном, обществоорганизующем плане — в стиле- и формообразующем же они до сих пор чудо как материальны), всех этих изб-читален В. Кринского и Н. Ладовского, агитационных павильонов и установок А. Родченко, Л. Лисицкого, Г. Клуциса. Последний еще в 1922 году предложил «Проект сложной праздничной установки, включающей трибуну, экран, полки для литературы, выдвижные стенды и т.д.». Эх, Клуцису бы компьютеры и интернет, а Хиршхорну к его технической оснащенности — клуцисовский дар формообразования... Говорят, в дни чемпионата мира по футболу окрестные работяги смотрели там матчи. Автор наверняка был доволен: болеть сообща за пивом — чем не интерактивность, чем не дискурсивная социальная практика... Что до Батая... Мне вспомнилась старая карикатура Б. Малаховского, эпиграфом к которой служило постановление рапповских критиков «считать Стравинского кулацким композитором». Малаховский изобразил кондовую кулацкую семью за чаепитием: самовар, бородищи, пар из сапог. Главный кулак изрекает: «Эх, жаль Стравинского нет, сыграл бы нам на гармошке...»

Жаль, Батая нет...

В нашем контексте монумент интересен именно как фактор возгонки проблематики, которой обычно занят «нижний этаж» (критическая позиция, непосредственная, «включенная» социальность, заменяющая или вытесняющая индивидуальную авторскую поэтику, «непроявленность» и сырость собственно эстетического), — наверх. Правда, подобные случаи крайне редки. Хиршхорн — художник специального применения: он ценим как репрезентатор неких типологических процессов социализации искусства и в этом качестве постоянно востребован кураторским сообществом. Обычно же представители этого сообщества используют художников «нижнего эшелона», так сказать, одноразово: чаще всего в связи с политической конъюнктурой. Так, кураторы Ф. Эрдемчи и Р. Мартинес показывают на Второй Московской биеннале проекты «Рабочий день» аргентинской группы Тапер Популяр де Сериография и «Узники Гуантанамо» Дж. Мутти. В первом случае инсталлирована полевая мастерская марксистской пропагандистской художественной бригады «как она есть» — лозунги, трафареты, плакаты, банки с краской... Мутти просто создает некие антиамериканские святцы: пишет на металлической плите имена заключенных этой знаменитой тюрьмы. Общественно-политический ритуал не просто соблюден, к нему сведено существо арт-деятельности социально-активистского толка: имперсональность доведена до логического конца, механизмы художественной репрезентации самоликвидируются ввиду ненадобности.

Думаю, ни у кого не возникнет иллюзий, что художники, функционально и довольно цинично мобилизованные ради обязательных кураторских жестов, направленных против господствующих истеблишментов (к подструктурам которых, однако, волей-неволей принадлежат и сами кураторы), всерьез пропишутся на «верхнем этаже». Хочется верить, что это и не входит в сферу их интересов. {-page-}

Россия: долгострой вэлферного этажа

Вернусь, однако, к теме нашего участия в описанных процессах. Очевидно, что мы в них так или иначе встроены. Но не так жестко: художественный мир в России пока не так стратифицирован, как на Западе. Особо интересны в этом плане существующие люфты в работе конвенционально признанных и международно санкционированных арт-структур: в этих щелях, пожалуй, можно отыскивать нашу идентичность и своеобразие.

Так, очевидно, что у нас недостаточно развит «арт-вэлферный этаж». Сама недостроенность его поучительна. Кстати, вовсе не уверен в необходимости его существования в виде, аналогичном западному, но это другой разговор. Я стараюсь здесь по мере сил не выносить оценок существующей глобальной структуре. Достаточно рассмотреть ее работу или недоработки в наших условиях.

Итак, у нас есть большой внутренний арт-ремесленный рынок — собственно, на него работают все высшие художественные учебные заведения в существующей форме. Это продолжение системы еще советского Худфонда. Тот обслуживал эстетические потребности государства и одновременно служил средством кормления десятков тысяч профессиональных художников. Сегодня рынок массовых государственных комиссий усох, зато безмерно вырос частный спрос на художественное оформление жизни. Эта сфера притягивает большой массив художников, и слава Богу.

Меня в данном случае интересуют другие — те, кто питает амбиции участвовать в международном проекте contemporary art в разных его формах, в том числе отрицающих самое это участие.

Таких людей не хватает. Другое дело — судя по броуновскому движению художников местного значения по заграничным ландшафтам — наши люди вполне активно начали просачиваться в коллективное тело транснационального арт-социума. Да и дело это нетрудное: достаточно задекларировать свою критическую позицию, например издать два номера какого-нибудь «Черного арт-передела» с призывом к сопротивлению политическому или даже просто арт-истеблишменту — и ты войдешь в рассылочный список. Куда-нибудь да пригласят. Естественно, левая фраза обязательна (таких же маргиналов «справа» никуда не позовут). Но все это пока удел отдельных смекалистых личностей, быстро адаптировавшихся к правилам чужой игры. Я же сейчас веду речь о нашей игре, о ее специфике, поэтому от «просочившихся» отвлечемся.

Итак, почему этот самый этаж социального активизма, он же арт-вэлферный этаж, пока еще у нас не достроен? Да, людей не хватает, но есть и другие обстоятельства (кстати, объясняющие и эту нехватку).

В частности, то, что общество не осознает самой необходимости (гуманитарной и функциональной, так сказать, профилактической) этого этажа и поэтому не выстроило еще систему формирующих его институций. В голодное постперестроечное время действовали, как правило, западные институции благотворительного толка, спасшие немало людей, но так и не заслужившие благодарности.

Почему не осознает? Думаю, во многом в силу определенной социокультурной традиции. В России понятие «художник» все-таки традиционно существует в паре с понятиями ремесла, умения, цехового профессионализма. Самоназначение себя художником как-то не привилось, общество — возможно, подсознательно — постоянно требует некой проверки, заключения какой-то экспертной группы, организации под руководством авторитета. Но не это главное. Гораздо более мощный и, увы, печальный фактор — анахроническая боязнь индивидуальной самоидентификации, этот рудимент тотальной несвободы. Отсюда все эти апелляции к коллективному разуму — от соборности до товарищеского суда. «Как, без компетентного заключения, без ремесла в руках, без авторитетов в голове да называть себя художником, да жить как художник, да заявлять о праве на какую-то там критическую позицию! В советские времена таких судили за тунеядство! Мне бы, может, и самому так хотелось, но я же как все, я в художники не пошел!»

Кстати, и самоидентификация основной массы производителей арт-продукта в России идет по линии коллективистской, цеховой: выучился у мастера, овладел секретами профессии, удостоверен в этом коллегиально, соответственным профессиональным сертификатом... И эти настоящие, «дипломированные» (в широком смысле) художники, как правило, никакие аргументы самоидентификации, свободного выбора не примут никогда. Молодой человек, ощутивший себя художником вне этой, так сказать, культурно-антропологической установки, как-то не чувствует себя «в своем праве».В отличие от западного, для которого позиционирование себя в качестве художника вполне естественно и лишено этих комплексов социального сомнения, преодоления... А у нас художник этого типа испытывает двойное — общества и цеха — давление, усугубленное собственными сомнениями. Соответственно, часто он склонен к истерическим реакциям и в целом — к маргинализации. Вот, на мой взгляд, суммарные причины того долгостроя, в котором пребывает соответствующий этаж арт-социума (не путать его с феноменом арт-тусовки, описанным В. Мизиано: у нее свои цели и свои функции).

Будущее нонконформизма (в широком понимании)? В последнее время много пишут о новой протестной политике оперативного вмешательства в публичную сферу (флешмоб, бойкот, уличные шествия и пикеты, чуть ли не ЖЖ), о «коллективном сопротивлении повсеместной медиализации и циническому приспособленчеству» (Д. Голынко-Вольфсон). Остается уточнить — подразумевает ли вмешательство в эту публичную сферу некую сдачу территориии собственно искусства? Эвакуацию? Сам по себе этот новый эскапизм, современная версия интеллигентской кухни шестидесятников (тоже ведь род публичной сферы!), умиляет: возьмемся за руки, друзья, и пр. Что ж, дело благородное. Только к переменам в искусстве имеет такое же отношение, как кухонные интеллигентские разговоры к развалу советского строя.

Россия (2): межеумочный этаж «гламурного протеста»

Зато — и в этом наша специфика — у нас чрезвычайно развит некий межеумочный тип существования художника: прослойка между вэлферовским этажом и этажом фестивалистским.

Дело тут в специфике взаимоотношений власти и искусства в России. Как уже описывалось, западный вэлферовский арт-социум вполне успешно и партнерски канализирует протестную энергию творческих масс в приемлемые русла. Мироустроительные амбиции художников социально-критической позиции никто не отрицает, они даже приветствуются и материально поддерживаются грантами. Их присутствие в культуре почти обязательно. Другое дело, что никто, включая, увы, самих художников, не принимает эти амбиции буквально. Как руководство к действию.

Россия — особая статья. У нас традиционно все всерьез. Для акционистов — социальных активистов 1990-х (О. Кулика, А. Бренера, А. Осмоловского и других) — было нестерпимо отсутствие реакции «сверху» на их протестные жесты, направленные против всех видов зависимостей. Обида на это невнимание стимулировала стремительное изживание эстетического за счет нарастания грубо-поведенческого (субверсия, скандал, апелляция к телесному низу, конфликт зоо- и антропоцентристского) и маргинально-политического (попытка реального, а не имитационного политического активизма бойсовского типа). Правда, эстетическое, выброшенное за дверь, лезло в окно: все эти вызовы президента на бой на кулачках, создание политической партии животных и «сбор подписей» (отпечатков лап, клювов, крылышек), апроприация рекламы — жесты не только остроумные, но вполне художнические, деконструирующие язык официоза.

Забегая вперед, отмечу — урок не был усвоен. Сегодня грубоповеденческое снова в ходу, хотя бы у группы «Война»: она прямо заимствует язык и приемы своих оголтелых оппонентов. Художнический жест редуцирован до приемов рукопашного боя, отсюда неизбежные взаимопроникновения, интерференции художественного сознания и фашизоидной ментальности. Повторю: в девяностые реакции политического класса не было никакой. Разве что снисходительное: чем бы дитя ни тешилось...

Хотя какое-то время существовала надежда на интерес и даже понимание, функция некоторых галерей, прежде всего галереи Марата Гельмана, была специально отрефлексирована как медиаторская: между искусством и не экономической даже, а политической элитой. Проект нельзя признать неудачным, однако он не смог предугадать как стремительное сращивание экономического и политического внутри правящего класса, так и то, как быстро научился этот класс разграничивать свои идентичности: экономическая позволяла даже покупать спорные, критические, ершистые вещи, политическая — требовала сохранять ледяную индифферентность.

Что ж, отсутствие «сопротивления материала» вызвало уход большинства социальных активистов со сцены в прежнем их качестве (многие, но не все, возродились в другом). Зато в нулевые ситуация изменилась. Власть в силу разных причин нуждалась в активном самоутверждении. Ради этого она мобилизовала многое, чего ранее успешно сторонилась, в том числе и архаический ресурс агрессивно нетерпимого отношения к критическим жестам. Разумеется, персонификаторы власти и наиболее серьезные ее институты стараются дистанцироваться от прямых реакций на вызовы искусства. Здесь существует масса промежуточных звеньев, недовольство транслируется через посредников, исполнителей, которые чаще всего склонны к эксцессам (все эти охотнорядцы, хоругвеносцы и пр. [разгромившие выставку «Осторожно, религия!». — OS], похоже, слишком уж одиозны и в глазах высшей бюрократии). Но, коль скоро на них нет окорота, позиция заявлена.

Правду сказать, власть не сразу стала поддаваться на провокации. Были предприняты чрезвычайные кураторские (подчеркну — не художнические даже, а именно кураторские, организационно-репрезентаторские) усилия для того, чтобы ее раздразнить. Работа с социальным телом, обычная для западного contemporary, была заменена работой только по болевым точкам. И это при том, что и власть и общество прекрасно эти точки знают. «Срывание всех и всяческих масок» у нас не проходит ввиду отсутствия несорванных масок, «пощечину общественному вкусу» не дает только ленивый, ну а обличать власти, пусть даже в лице министра культуры, в том, что они самым возмутительным образом «не секут» в современном искусстве, — дело, согласитесь, нехитрое и немасштабное. И действительно, если рассматривать современный материал (исторический, позднесоветского времени, вроде соц-арта, не беру, хотя понимаю соблазн его мобилизации в текущих конъюнктурных целях) с точки зрения его реального политического месседжа, сталкиваешься с объективными трудностями.

Нарушу профессиональные конвенции (художник, ушибленный охранителями, у нас как-то автоматически вне критики, и исторически это вполне объяснимо) и обращусь к раннему, ставшему уже хрестоматийным «казусу Авдея Тер-Оганьяна». Я считаю арт-практику художника значительно серьезнее его давнего, но по-прежнему являющегося аргументом в руках охранителей «иконоборческого проекта» [художник публично рубил иконы, за что подвергся судебному преследованию. — OS], в котором вижу прежде всего тотальный вкусовой провал. Кстати, опасность стать объектом политической манипуляции как раз в том, что имя художника накрепко связывается в общественном сознании именно с наиболее скандальным проектом. С тех пор от него ждут «чего-нибудь погорячей»: его глубинное развитие, вовсе не обязательно связанное с заявленной подобным проектом проблематикой, неизбежно воспринимается как отступление. Спрошу в лоб: каково содержание того, давнего уже проекта? Конечно, задним числом можно выстроить многие мыслительные редуты: увидеть здесь и старое русское «тварь дрожащая или право имею», и критику клерикализма, и — почему бы и нет — парадоксальный отсыл к знаменитому беньяминовскому «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (рубились все-таки тиражные воспроизведения, массовые софринские копии икон). Но на деле содержание акции проще — это своего рода замер, некий шурф: заденет, наконец, за живое, расшевелит, вызовет ли ответный удар или слабо?

Вызвало. Удар был столь же неадекватен, как и вызов. Гораздо более умный и укорененный в искусстве проект Тер-Оганьяна «радикальный абстракционизм» в контексте всей этой истории воспринимается как призыв: не будьте идиотами, не воспринимайте радикальный художественный жест буквально! При этом — по крайней мере мне так представляется в контексте всей этой истории — здесь есть и оценка собственного опыта: негоже и художнику редуцировать творческий жест до банального политического раздражителя!

Этот опыт, однако, учтен не был. Увы, кажется, современный проект «политическое искусство в России» главным своим предметом имеет не оппонирование власти, а именно провоцирование ее: пойдут, наконец, на репрессии или опять только погрозят пальчиком? Судя по начавшимся судебным процессам [над А. Ерофеевым и Ю. Самодуровым. — OS], пошли, активисты с обеих сторон добились-таки своего. Но мониторинг реакции властей — не слишком ли это мало для искусства? Тем более что она действует через посыльных — каких-то хоругвеносцев, никому не известных кондовых членов МОСХа и других озабоченных граждан. А те устраивают погромы выставок или подают в суд (что, кстати, не одно и то же). Для амбициозных кураторов, опоздавших к героическому периоду андеграунда, этого вполне достаточно: лучшей рекламы, чем хорошо организованная и темперированная (то есть просчитывающая реакции властей в реальном времени) жертвенность, не сыщешь. Не хотелось бы видеть во всем этом жест кураторской самореализации, и только. Уверен, есть здесь и попытка привлечь внимание общества к — старомодно выражаясь — гражданственному потенциалу современного искусства, как он понимается этими кураторами.

Попытка тем более отчаянная, что современное русское искусство, этого трудно не заметить, все более комфортно чувствует себя в режиме фестивализма, а то и откровенного гламура. Но почему выше я говорил о специфичной для него разросшейся прослойке «между этажами» — фестивалистским и в реальности малопроявленным, недостроенным этажом социального активизма (он же, по нашей терминологии, вэлферский)? Потому что только у нас, наверное, предпринимаются попытки перетащить художников, утвердившихся на этаже большого истеблишмента, «вниз», на некие промежуточные позиции. И, наверное, только у нас ситуация протеста, вызова властям и даже провоцирования их (реальны ли все эти позиции или воображаемы, другой вопрос) традиционно настолько привлекательна, что эти попытки удаются.

Такие, например, группы, как «Синие носы» давно работают в фестивалистском формате. Они полностью соответствуют предъявляемым там требованиям. Более того, они разработали вполне масштабную самостоятельную поэтику, имеющую разнообразные визуальные референции — от гэгов молодого Шарло до хореографии советских празднеств в ее самодеятельном изводе. Собственно, они и продаются лучшими галереями в этом формате — и покупаются именно в этом своем качестве. В том числе вменяемыми представителями «политического класса», вполне способными отличить задорный стеб, праздник непослушания от «подрыва основ государственного устройства».

Однако благодаря кураторским усилиям они могут существовать и в контексте протестного искусства, искусства политического сопротивления! Кстати, это наша атавистическая черта — наделять произведение далековатым, как говаривал Г. Державин, от замысла художника политическим содержанием. Будущий ленинец В. Бонч-Бруевич вспоминал, что для прогрессивного раннемарксистского студенчества периода его молодости даже несчастная «Княжна Тараканова» воспринималась чуть ли не как антимонархическая прокламация. И с другой, охранительской стороны, было подобное домысливание: К. Победоносцев находил в репинском «Иване Грозном» политическую «тенденцию отвратительного рода» и призывал императора принимать меры!

Почему бы не причислить «Носов» к политическому искусству и даже убедить в этом власти, среди представителей которых теперь всегда есть готовые «принимать меры»? Американская художница-феминистка Яуи Кузама показывала еще в 1968 году перформанс, направленный против участников тогдашней президентской гонки — Никсона, Хэмфри и кого-то там еще: обнаженные женские фигуры несли рисованые портретные маски претендентов. «Носы» вряд ли знали об этом перформансе, однако часто используют тот же прием: рисованые маски на живых телах. Кузама по каким-то своим феминистским и пацифистским соображениям искренне и безнадежно призывала голосовать «против всех»: мокла со своими товарками на улицах под полицейским присмотром. «Носы», даже используя политические маски, менее всего думают о прямом политическом воздействии. В этом они отличны от социальных активистов 1990-х. Да, здесь присутствует, и это немало, пародирующий интонацию государственного пафоса стеб дадаистского толка. Но это почти аттракцион: легкая, привычная фронда является показателем продвинутости художника и, соответственно, аудитории. Политического вещества здесь крайне мало. Но в результате определенной выставочной аранжировки и оно может подвергнуться возгонке — послужить материалом политического ньюсмейкерства. Не знаю, осознают ли художники, которых кураторы позиционируют в качестве «противленцев» (а таких и кроме «Носов» немало), что они стали предметом манипуляции. Конечно, повторю, быть «запрещенным художником» у нас особенно почетно. Но перспектива быть навсегда известными в качестве авторов работ «про милиционеров» или «про Тимошенко»...

Итак, вот что мы имеем в результате: для полноценного функционирования арт-социума нонконформистского толка (вне зависимости от того, как была бы канализирована критическая энергия) пока не хватает реальных предпосылок. Зато промежуточные позиции между этим недостроенным пока этажом и этажом большого истеблишмента («фестивалистским») заселены достаточно плотно. Причем часто — не за счет самоидентификации художников, а за счет внешних манипуляций, феномена ложной идентификации — как со стороны организаторов художественного процесса, так и со стороны политического класса. {-page-}

Россия (3): наш вариант фестивализма

Ну а как дела у нашего отечественного фестивализма? Думаю — прекрасно! Целый ряд наших художников прочно прописался на этом престижном этаже, пройдя фэйс-контроль без всяких осложнений. Еще бы — они приняли и правила игры, и ее масштаб: по маленькой здесь не играют.

Ведь и отказываться приходится от многого.

Арт-практика В. Дубосарского и А. Виноградова представляется мне предельным и именно вследствие этой своей предельности бескомпромиссным выражением фестивализма российского разлива. Поначалу казалось, что авторы — художники критической установки, работающие (пусть по-своему, без деконструкции и декодирования, но хотя бы со снижающей, ернической интонацией) с мифами интеллигентского российского сознания. Русская сказка, отечественная классика, слияние каст (коммунистической и либерально-интеллигентской) в типично шестидесятнической любви к Пикассо, русский реализм и советский соцреализм, бахтинская карнавализация, гоголевско-булгаковская чертовщина...

Однако по мере нарастания массива произведений становилось ясно, что что-то здесь не так. И дело не только в том, что появились западные культурные герои, персонажи и атрибуты — микки-маусы и шварценеггеры, барби и бэмби, кто-то там еще. Мало ли когда еще соц-арт адаптировал визуальные мифологемы поп-культуры ради интеллектуального монтажа, столкновения оппозиций или, напротив, показа алогизма их слияния. Тут все было иначе. Демифологизация требует некой рефлексии, анализа. Арт-практика же Дубосарского и Виноградова принципиально не расположена к рефлексии критического толка, они явно не по этому делу. Более того, они не только не критичны, они — о ужас! — вне ценностей (имеются в виду этически-эстетически-морализаторские линейки). Если, конечно, не считать ценностной установкой принцип визуализации всего сколько-нибудь пригодного для включения в бесконечный фестиваль зрелищностей, инициированный глобальной медиальной властью. Всего, что остается «притчей на устах у всех», что объединено стратегией успеха, а значит, достойно визуализации (попали в массовое сознание и на мировую сетчатку — успешны, не попали — лузеры).

Было бы упрощением видеть в феномене Дубосарского и Виноградова некую бессознательную песнь торжествующей любви к мировой медиальной конъюнктуре, к карнавалу узнаваемых брендов. Это стратегия: бессознательность, безоглядность ожидается как раз от зрителей. От них не требуется разгадки кодов, поиска причинно-следственных связей. (Скажем, почему в компанию микки-маусов, майкл-джексонов и диснеевских утят художники рекрутируют «своих», то есть наших, будь то Алла Пугачева или «русская тройка»? Когда шла речь о соц-арте, в столкновении мифологем принято было искать некий умысел.)

Действительно, не глубокомыслие надобно, чтобы очертя голову отдаться карнавалу, клубиться и кружиться в его ритмах. Нужно доверие.

И Дубосарский с Виноградовым знают, как завоевать это доверие, как завести зрителя. Как выманить его из «окультуренного» пространства. Они придирчиво выбирают тактические приемы из арсенала предшественников и современников. Внеценностная позиция, помимо всего прочего, предполагает тотальную эклектичность, а значит, авторы не только свободно сопрягают абсолютно далекие персонажи и сюжеты, но и легко черпают из различных авторских арт-практик.

Среди первоисточников (а их много — Алекс Катц, лейпцигская школа и конкретно Нео Раух, кое-что еще) назову два особо важных в тактическом плане — сталинский цикл В. Комара и А. Меламида («Утро», «Девочка у зеркала», «Игра в жмурки») и «семейные сцены» Эрика Фишля. В первом цикле классики соц-арта, в отличие от прочих своих работ, не занимаются деконструкцией сталинского текста. Авторов занимает другое — суггестия тоталитарного мифа, почти эротическое чувство причастности к нему, настройки на его волну. Фишля тоже занимает суггестия как таковая, его сценки «из жизни американских отдыхающих» на самом деле минимально нарративны, бессмысленно искать в них и символику фрейдистского толка. Главное в них — морок влечения, сексуального томления и пр. (у наших авторов есть вещь прямо «по мотивам» Фишля — «Младший брат»). И — трансляция этого чувства зрителю. Так что обе эти версии современного фигуративизма сближаются в одном — сосредоточенности на трансляции, манипуляции и концентрации, передаче аудитории некоего состояния сознания. Вот это и нужно Дубосарскому и Виноградову: технология полной вовлеченности. Правда, если у первоисточников — сомнамбулическая самопогруженность, морок, какая-то виктимная готовность «психического аппарата» (Фрейд) быть ведомым (не важно в данном случае, тоталитарным или фрейдистским мифом), то здесь транслируемая установка другая: готовность без рефлексий и рассуждений включиться в глобальный визуальный хоровод, драйв всеприятия и демократической отзывчивости на самое непритязательное комикование.

Итак, отбор материала прост — востребованность и узнаваемость. Организация — принцип прикола, завода, когда это самое востребованное и узнаваемое предстает в неожиданно комичных ситуациях. Русскую тройку преследует вампир из фильма-ужастика, причем возница отстреливается из автомата Калашникова; типичные герои соцреализма, мастера горячего цеха, прямо в этом цеху свежуют голливудского дракона. Послание: не парьтесь, клубитесь с нами, отдайтесь ритмике мирового хоровода. Метод визуализации универсален, ибо позволяет безостановочно наращивать свое присутствие в иконосфере.

Словом, на продажу предъявлена исключительно цельная картина мира (картинка, коль скоро речь идет о медиальном). Убедительная, узнаваемая и потому обеспечившая себе продаваемость, конвертируемость в системе глобалистских визуальных проектов.

Есть только одно «но». В работах Дубосарского и Виноградова есть некая чрезмерность, технологически неоправданная, если иметь в виду эту конвертируемость. Более того, в определенной ситуации грозящая затруднить эту операцию. Дело в том, что у этой повсеместно транслируемой картинки есть изнанка, некий внутренний содержательный слой. Оказывается, все эти почти самовоспроизводящиеся циклы — не про то, что они изображают. Не про вакханалии на колхозных полях и даже не про историю русской живописи.

Они — про визуальный язык. Именно язык, вполне отрефлексированный и концептуально фундированный, и является главным героем их произведений. Он важнее сюжетов и тем более важнее причинно-следственных связей: когда возникает, скажем, «подводная серия», инспирированная, вероятно, голливудскими блокбастерами и тиражированной повсеместно медиальной картинкой дайвинга (впрочем, возможно, и репинским «Садко в подводном царстве»), никому не приходит в голову вопрос уместности и логики изображенного. Вообще экфрасис [описание. — OS] их картин мало что даст. А вот анализ их языка поучителен. Дубосарский и Виноградов используют язык советского Худфонда — донельзя упрощенный и вместе с тем более гибкий и демократичный, чем канонизированная манера классиков соцреализма. В советское время в ресторанах играли музыканты, часто с высшим музыкальным образованием, — так называемые лабухи. Они могли играть все. Так и мастера Худфонда — со школой и практикой, но без высоких амбиций — могли писать всё, от членов Политбюро до пейзажей с коровами. И. Кабаков и художники его круга в свое время использовали имперсональность этого языка. Дубосарский и Виноградов, много позже, — его демократичность и универсальность (кстати, именно универсальность языка заставляет нас видеть и в простейшей картине авторов, каком-нибудь захудалом пейзаже «с березками», часть универсума: здесь нет сюжетных или иконографических наворотов, зато эксплицирован язык, и это мгновенно приобщает подобную работу к целому). Конечно, они чуть усложнили оптику, добавив «немного Уорхола». Конечно, они концептуализировали худфондовскую смачную маэстрию, придав ей модные трэшевые интонации. Но это усиление только подчеркивает ту внутреннюю содержательность, которая не укладывается в технологию конвертируемости.

Впрочем, оно, это усиление, подчеркивает и универсализм арт-продукции Дубосарского и Виноградова, легкоконвертируемый в глобалистский проект фестивализма. Это с какой стороны смотреть.

Бонусы и минусы? Наш фестивализм уже может подсчитывать и те и другие. Главное, фестивализм меняет даже давно установившееся художественное мышление как на уровне концепции, так и на уровне реализации. Вплоть до мелочей — вроде уже упоминавшейся в начале достаточно частной проблемы «валоризации профанного». В начале я писал о новом подходе к трэшу, к мусору, который, в отличие от флюксусовских времен, предстает не в прежнем своем «низовом» качестве, а увековечивается в дорогих материалах. Вот и А. Осмоловский, многолетний аскет социального активизма, борец со спектакулярным искусством (отдадим ему должное: характернейшую черту материального плана фестивалистского художественного мышления он ухватил безошибочно), отливает в бронзе свои артефакты...

А вот и более значимые моменты сценариев организации материального плана образа. В связи с Сарой Лукас, ее «Неизвестным солдатом», я писал выше о том, что аттракционное начало, это постоянное слагаемое фестивализма, способно дезактивировать даже искренний и сильный политический месседж. Рассмотрим в этой связи и наш опыт. Русские художники, несмотря на фестивалистскую ментальность, все-таки традиционно не могут не отдать дань каким-то болевым явлениям современной жизни. Так, и О. Кулик («Остановка»), и AES+ F («Космический бедуин»), и С. Шутов («Абак») сфокусировали внимание на исламско-фундаменталистской теме. Это серьезные вещи, выполненные с самыми благими намерениями. Но у всех задействован аттракционный принцип, безупречно действенный как средство вовлечения и, увы, не менее безупречно — как средство развлечения, то есть отвлечения от реального драматизма заявленной проблематики...

Что ж, я попытался показать винтики и шестеренки того механизма, который обеспечивает сегодня расслоение внутри contemporary, расселение художников по описанным выше этажам. Похоже, они объективно существуют, эти процессы расслоения и расселения. Объективным является и то, что далеко не все наши большие художники этими процессами охвачены. Ну а те, кто охвачен... Думаю, они смогут извлечь положительные моменты из своей вовлеченности в глобальные процессы.

Но особое удовольствие у автора вызывает другая мысль. Когда дело дойдет не до бонусов, а до расчетов, наши люди, по старой российской привычке, не будут послушно ждать контролера. И смогут вовремя соскочить с поезда.

КомментарииВсего:5

Комментарии

Читать все комментарии ›

- 29.06Московская биеннале молодого искусства откроется 11 июля

- 28.06«Райские врата» Гиберти вновь откроются взору публики

- 27.06Гостем «Архстояния» будет Дзюнья Исигами

- 26.06Берлинской биеннале управляет ассамблея

- 25.06Объявлен шорт-лист Future Generation Art Prize

Самое читаемое

- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 35449552

- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 9032733

- 3. Норильск. Май 1305232

- 4. ЖП и крепостное право 1121850

- 5. Самый влиятельный интеллектуал России 910478

- 6. Не может прожить без ирисок 857053

- 7. Закоротило 842315

- 8. Топ-5: фильмы для взрослых 802091

- 9. Коблы и малолетки 775006

- 10. «Роботы» против Daft Punk 662951

- 11. Затворник. Но пятипалый 525918

- 12. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 454624

Мы пришли сейчас к такому положению вещей, когда любая техническая манипуляция со смыслами и формами объявляется "искусством". Что приводит к возникновению огромного количества арт-мусора, т.е. это по сути дизайн, но без функционального ограничения.

В России ситуация пока неплохая, т.к. существует как раз определенный барьер, о котором пишет автор статьи - люди задумываются о том, имееют ли они некоторое внутреннее право заниматься искусством.

Поскольку у художников есть сейчас беспрецендентная свобода действий, часть из них паразитирует в искусстве на разрушении смысловых структур, созданных культурой предыдущих периодов. Вместо поджога материальных ценностей (храм) художник занимается "сжиганием" культурных нематериальных активов.

Хорошим примером является Тер-Оганян, который по сути своей дешевый провокатор. Он первый решил разрубить икону и таким образом попытался заработать себе славу.

Понятно, что при наличии определенного интеллектуального уровня можно создать концепцию для любого действия (вызов обществу, болевые точки и т.п.).

Также меня удивляют случаи откровенного воровства идей художниками. Например, целующиеся менты Синих носов, которые в оригинале являются произведением Бэнкси. Почему этот случай никак не сказался на репутации Синих носов ?

1. Россия страна великой культуры и она может предлагать миру великие явления: Русская икона, Великая русская реалистическая школа – Критический реализм,

Русский авангард, Социалистический реализм тому подтверждение, почему бы не Тотальный реализм!?

2. Русская культура глубоко связана с реалистически-образным искусством. Безобразный художественный мир онтологически ей не свойственен или только как исключение, в любом случае - неорганичное проявление.

3. Богатейшая образно-реалистическая традиция России - естественное конкурентное преимущество по отношению к безобразным художественным практикам запада. Для нашей культуры это органичное позиционирование.

4. Очевидны выгодные нам ассоциации с необъятностью пространств, широтой Русской души, религиозно-метафизической глубиной, Русской духовностью, Русским космосом и т.п.

5. Мы предлагаем свою этику, эстетику и идеологию, а не трёмся в общих местах культурки в затхленьком душке времени.

6. Мы учим и предъявляем свой независимый взгляд и свою точку зрения, а не поём чужую песню безличным голосом.

7. Мы предлагаем альтернативу безобразно-гламуропатичной глобализации.

8. Нам выпадает исторический шанс быть не субъектом, а объектом истории искусства (хотя бы тут). Инициация и реализация Большого проекта подразумевает и риски, но в любом случае мы останемся в выигрыше.

9. Власть берется, а авторитет и репутация зарабатывается поступками, мы совершаем поступок и пробуем взять больше, чем причитается России в послед- нее историческое время.

10. Мы укрепляем авторитет страны и культурно-гуманитарные позиции России в мире. Ослабляет нас обезьянничанье и отсутствие позиции, трусость.

11. Мы делаем радикальный конструктивный глобальный жест. Он донесётся до широчайшей аудитории, которой он нужен.

12. На фоне представляемых проектов наш проект будет бросаться в глаза своей правдивостью, жизненностью, человечностью, но и инаковостью.

13. Он не оставит равнодушным.

14. Он, несмотря ни на что, останется жить после.

P.S. Доводы против нашего проекта могут быть если нет веры в потенциал страны,

также если руководствоваться сиюминутными тусовочными компромиссами, логикой «мышьей беготни», трусостью перед ответственностью, отсутствием масштабного мышления, коррупцией, стратегической мелкотравчатостью и т.п.

http://www.pervov.ru/info.html Первов Георгий, 19 мая 2008 г.