В условиях социализма мы находим гендер в тех областях, где имеет место отсутствие социалистического или коммунистического проекта.

Страницы:

- « Предыдущая

- 1

- 2

- 3

3. Гендерная тема и советский контекст

Ввод гендерной темы в советский контекст, безусловно, помогает выявить скрытые зоны запрета и подавления в социалистическом обществе. Однако все-таки в небуржуазном обществе гендерная проблема не может стоять в том же смысле, в каком она стоит в обществе капиталистическом. Понятие гендера скорее может выступать катализатором в плане выяснения того, насколько советское общество и общество буржуазное онтологически отличны друг от друга, — то есть в качестве аналитического инструмента для обнаружения онтологических и антропологических различий.

Если гендер является симптомом соотношений субъекта и власти, инфраструктур управления и тела именно в позднекапиталистическом буржуазном обществе, то как через это понятие анализировать общество, в котором не было буржуазии, например СССР?

О советском социализме часто принято рассуждать всего лишь как об идеологии. Однако при таком подходе в опыте «советского» игнорируются те антропологические или даже онтологические явления, которые развертывались в жизненном пространстве помимо бюрократического управления и идеологического эсперанто ЦК, — в этике и онтологии, устремленной к небуржуазному этосу. Этосу не приватизированных, коллективных пространств, в которых забыты представления о частной собственности и личном, приватном удовольствии.

Когда мы говорим о социалистическом периоде и его исторической оценке, мы должны помнить, что социализм размещается не только в иконографии, в образах, воплощающих «коммунистическую партию» и ее лидеров: его элементы рассеяны по всему жизненному пространству «советского». Это означает, что критика «социалистического» или «коммунистического» не может сводиться к традиционному разделению на культуру официальную (фальшиво-социалистическую) и неофициальную, с одной стороны, и деполитизированную повседневную реальность — с другой. Например, согласно Мишелю Фуко (кстати, это мнение часто разделяют многие западные исследователи-слависты), вне языков аппарата повседневная реальность советского социализма, его антропологический состав мало чем отличались этически от рядовой мелкобуржуазной реальности в буржуазных странах. Тогда получается, что и структура власти и общества образует ту же диспозицию, что и в капиталистическом обществе; что «социалистическое» и «коммунистическое» являлись всего лишь командными, бюрократическими императивами, а не проявлялись экзистенциально в жизни.

Безусловно, в советском прошлом есть огромное количество примеров фальшивого социализма, мелкобуржуазного мещанства. Но одновременно существуют и разрозненные, нерепрезентированные пространства добровольного, неидеологического социализма — неидеологические повседневные пространства, наполненные утопической верой, не сводимой к декларативным лозунгам соцреализма. Эти пространства еще совершенно не изучены.

И если учесть преобладание в СССР идеи и веры над материальными нуждами, включение утопически неосуществленного и идеального в управление реальностью изнутри (об идее и вере в СССР см. например, «Коммунизм как религия» М. Рыклина и «Коммунистический постскриптум» Б. Гройса, а также «13 опытов о Ленине» С. Жижека), то тогда фукианско-батлеровская расстановка между регулятивными механизмами власти и гендерно-психическим остатком не работает. И вот почему.

Согласно Фрейду, Лакану, Батлер, Фуко, идея и идеальное в современном западноевропейском обществе располагаются в суперэго — там же, где и инстинкт смерти. Именно поэтому идея, идеальное не вписаны ни в психическую экзистенцию субъекта, ни в инфраструктуру общества, не говоря уже о теле. В проекте советского социализма идея коммунистического (утопического, идеального) располагается не в суперэго, как трансцендентальная абстракция, но должна материализовываться в межчеловеческих, коллективных пространствах. В этом случае тело заполнено, даже заменено, «заставлено», что ли, идеей или идеальным поступком, как, например, у героев романов «Как закалялась сталь» Н. Островского или «Чевенгур» А. Платонова. Тогда утопия (например, утопия справедливости) не просто воображается, но вводится в материальную реальность, в жизнь в качестве героического преувеличения. Здесь индивид несет тело к тому общему, которое в социуме пока не реализовано. Поэтому в метатексте «советского» так сложно артикулировать гендерные сингулярности или глубины психической приватной жизни индивида. В качестве исключения можно упомянуть автобиографический роман-дневник Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Это попытка успешного (как явствует из книги) самолечения депрессии и страха смерти, которое записывается автором в течение десятилетия. Этот аналитический роман был завершен в 1947 году. Однако и здесь Зощенко обращается не к психоанализу как к методу, а к рефлексологии Ивана Павлова. Одним из авторских выводов является то, что важнейшим возбудителем болезни становятся нарциссизм, эгоцентризм и индифферентность к другому.

В результате там, где можно было бы ожидать гендерные тела, тела «голой жизни», мы сталкиваемся с идеей и идеальным. Проблемой такого общества является не утрата, а излишек «приобретенного». Приходится иметь дело не с нехваткой идеи или возвышенного, а с чрезмерным их присутствием в реальности.

Даже если мы возьмем андеграундное искусство — от «лианозовской школы» до абстракции и дальше, до концептуалистов, — в нем не будет того меланхолического субъекта, который предстает в батлеровской интерпретации. Напротив, мы обнаружим субъектов, которые готовы саму представительскую власть учить идее. Другими словами, вместо тел и их гендерной физиологии и субверсии мы будем часто находить работу со смыслом (или бессмыслицей), вопрошание порой о еще большем универсализме, чем сама идея социализма, репрезентированная и присвоенная бюрократической властью. Материализацию еще более идеальной идеи.

Вот почему до кризиса социализма, до начала 1970-х, в советском пространстве сложно найти доступ к сексуальности тел. Как известно, образы индивидуальной сексуальности в советском пространстве были вытеснены эросом коллективного воодушевления, в художественных произведениях первичен «агапический эрос» некоей коллективной всеобщности, а индивидуальное удовольствие оказывается на втором плане.

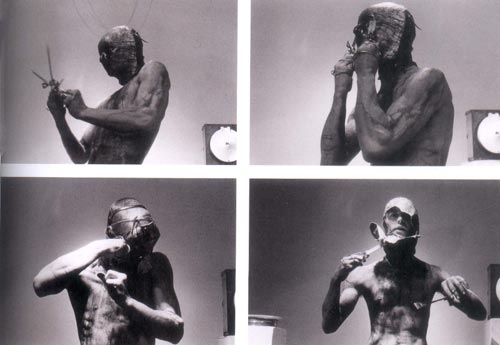

Другими словами, в условиях социализма мы находим гендер в тех областях, где имеет место отсутствие социалистического или коммунистического проекта. Поэтому гендерно маркированные тела — пусть и весьма рудиментарные — появляются в советском художественном и медиапространстве только с начала 1970-х (например, в андеграундной фотографии, в кино, в перформансах Валерия и Риммы Герловиных, да и в целом в массмедийном пространстве), когда практически все общество прекращает верить в коммунистический проект.

Ввод гендерной темы в советский контекст, безусловно, помогает выявить скрытые зоны запрета и подавления в социалистическом обществе. Однако все-таки в небуржуазном обществе гендерная проблема не может стоять в том же смысле, в каком она стоит в обществе капиталистическом. Понятие гендера скорее может выступать катализатором в плане выяснения того, насколько советское общество и общество буржуазное онтологически отличны друг от друга, — то есть в качестве аналитического инструмента для обнаружения онтологических и антропологических различий.

Читать!

О советском социализме часто принято рассуждать всего лишь как об идеологии. Однако при таком подходе в опыте «советского» игнорируются те антропологические или даже онтологические явления, которые развертывались в жизненном пространстве помимо бюрократического управления и идеологического эсперанто ЦК, — в этике и онтологии, устремленной к небуржуазному этосу. Этосу не приватизированных, коллективных пространств, в которых забыты представления о частной собственности и личном, приватном удовольствии.

Когда мы говорим о социалистическом периоде и его исторической оценке, мы должны помнить, что социализм размещается не только в иконографии, в образах, воплощающих «коммунистическую партию» и ее лидеров: его элементы рассеяны по всему жизненному пространству «советского». Это означает, что критика «социалистического» или «коммунистического» не может сводиться к традиционному разделению на культуру официальную (фальшиво-социалистическую) и неофициальную, с одной стороны, и деполитизированную повседневную реальность — с другой. Например, согласно Мишелю Фуко (кстати, это мнение часто разделяют многие западные исследователи-слависты), вне языков аппарата повседневная реальность советского социализма, его антропологический состав мало чем отличались этически от рядовой мелкобуржуазной реальности в буржуазных странах. Тогда получается, что и структура власти и общества образует ту же диспозицию, что и в капиталистическом обществе; что «социалистическое» и «коммунистическое» являлись всего лишь командными, бюрократическими императивами, а не проявлялись экзистенциально в жизни.

Безусловно, в советском прошлом есть огромное количество примеров фальшивого социализма, мелкобуржуазного мещанства. Но одновременно существуют и разрозненные, нерепрезентированные пространства добровольного, неидеологического социализма — неидеологические повседневные пространства, наполненные утопической верой, не сводимой к декларативным лозунгам соцреализма. Эти пространства еще совершенно не изучены.

И если учесть преобладание в СССР идеи и веры над материальными нуждами, включение утопически неосуществленного и идеального в управление реальностью изнутри (об идее и вере в СССР см. например, «Коммунизм как религия» М. Рыклина и «Коммунистический постскриптум» Б. Гройса, а также «13 опытов о Ленине» С. Жижека), то тогда фукианско-батлеровская расстановка между регулятивными механизмами власти и гендерно-психическим остатком не работает. И вот почему.

Согласно Фрейду, Лакану, Батлер, Фуко, идея и идеальное в современном западноевропейском обществе располагаются в суперэго — там же, где и инстинкт смерти. Именно поэтому идея, идеальное не вписаны ни в психическую экзистенцию субъекта, ни в инфраструктуру общества, не говоря уже о теле. В проекте советского социализма идея коммунистического (утопического, идеального) располагается не в суперэго, как трансцендентальная абстракция, но должна материализовываться в межчеловеческих, коллективных пространствах. В этом случае тело заполнено, даже заменено, «заставлено», что ли, идеей или идеальным поступком, как, например, у героев романов «Как закалялась сталь» Н. Островского или «Чевенгур» А. Платонова. Тогда утопия (например, утопия справедливости) не просто воображается, но вводится в материальную реальность, в жизнь в качестве героического преувеличения. Здесь индивид несет тело к тому общему, которое в социуме пока не реализовано. Поэтому в метатексте «советского» так сложно артикулировать гендерные сингулярности или глубины психической приватной жизни индивида. В качестве исключения можно упомянуть автобиографический роман-дневник Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Это попытка успешного (как явствует из книги) самолечения депрессии и страха смерти, которое записывается автором в течение десятилетия. Этот аналитический роман был завершен в 1947 году. Однако и здесь Зощенко обращается не к психоанализу как к методу, а к рефлексологии Ивана Павлова. Одним из авторских выводов является то, что важнейшим возбудителем болезни становятся нарциссизм, эгоцентризм и индифферентность к другому.

В результате там, где можно было бы ожидать гендерные тела, тела «голой жизни», мы сталкиваемся с идеей и идеальным. Проблемой такого общества является не утрата, а излишек «приобретенного». Приходится иметь дело не с нехваткой идеи или возвышенного, а с чрезмерным их присутствием в реальности.

Даже если мы возьмем андеграундное искусство — от «лианозовской школы» до абстракции и дальше, до концептуалистов, — в нем не будет того меланхолического субъекта, который предстает в батлеровской интерпретации. Напротив, мы обнаружим субъектов, которые готовы саму представительскую власть учить идее. Другими словами, вместо тел и их гендерной физиологии и субверсии мы будем часто находить работу со смыслом (или бессмыслицей), вопрошание порой о еще большем универсализме, чем сама идея социализма, репрезентированная и присвоенная бюрократической властью. Материализацию еще более идеальной идеи.

Вот почему до кризиса социализма, до начала 1970-х, в советском пространстве сложно найти доступ к сексуальности тел. Как известно, образы индивидуальной сексуальности в советском пространстве были вытеснены эросом коллективного воодушевления, в художественных произведениях первичен «агапический эрос» некоей коллективной всеобщности, а индивидуальное удовольствие оказывается на втором плане.

Читать!

Страницы:

- « Предыдущая

- 1

- 2

- 3

- 29.06Московская биеннале молодого искусства откроется 11 июля

- 28.06«Райские врата» Гиберти вновь откроются взору публики

- 27.06Гостем «Архстояния» будет Дзюнья Исигами

- 26.06Берлинской биеннале управляет ассамблея

- 25.06Объявлен шорт-лист Future Generation Art Prize

Самое читаемое

- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 38267085

- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 10355041

- 3. Норильск. Май 1307839

- 4. ЖП и крепостное право 1122723

- 5. Самый влиятельный интеллектуал России 911144

- 6. Не может прожить без ирисок 862798

- 7. Закоротило 843473

- 8. Топ-5: фильмы для взрослых 804071

- 9. Коблы и малолетки 776476

- 10. «Роботы» против Daft Punk 735181

- 11. Затворник. Но пятипалый 529815

- 12. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 457544