В России отношение к искусству до сих пор напоминает отношение к какой-то религиозной практике

«Что тут хорошего? Она же фотографирует уродов — физических и моральных!» — возмутилась моя однокурсница после выставки американского фотографа Дианы Арбус в Париже. Я только что вышел из музея, и перед глазами у меня еще стояли модели Арбус — но не столько самые известные из них, Дюшан и Борхес, сколько нудисты, трансвеститы и дауны. Перед каждой фотографией я долго стоял, всматриваясь в их лица и позы. Камера, обычно превращающая все в объект для наблюдения, в зрелище, у Арбус играет противоположную роль — вырывает из общества спектакля лица отдельных в нем потерянных индивидуумов. И вот — эта фраза про уродов.Что меня в ней так задело, что я почти вспылил? Дело не в том, что мне стало обидно за Арбус, за выставку или за даунов, — мне стало обидно за себя. В моделях Арбус я увидел собственный образ — или, что то же самое, образ человека вообще. Поэтому мне стало обидно также и за все, что достигнуто современной мыслью о человеке. Однако утверждение, что Арбус частенько фотографирует людей с обыденной точки зрения дефектных, что ее мир искорежен, абсолютно верно. Так что тут хорошего? — как спросила моя однокурсница.

Возможно, читателям OPENSPACE.RU покажется не слишком интересным оправдание современного искусства перед консервативно настроенной публикой; но что отвечать на скепсис и даже издевки над современным искусством, с которыми в русском обиходе мы то и дело сталкиваемся, и что на самом деле за этими издевками стоит, тем более когда они исходят от людей умных и образованных, например от преподавателей МГУ?

В этом тексте я не буду много говорить о социальном значении искусства. Его в университетских кругах легче признают, хотя и интерпретируют в духе «ну да, общество в кризисе, и искусство отражает этот кризис». На вопрос, чем современное общество хуже средневекового, нередко отвечают, что оно «утратило стержень» — а именно веру в Бога. И отсылают к личному религиозному опыту. Вообще в России отношение к искусству до сих пор напоминает отношение к какой-то религиозной практике. Так что я зайду именно со стороны личного опыта столкновения с искусством.

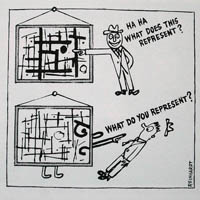

Как и в случае Арбус, искусство часто словно намеренно идет навстречу возможным обвинениям в «утрате ценностей», «любви к гадостям» или «бессмысленности» — и все их ассимилирует: да, я действительно такое. И каждый раз искусство в своей беззащитности рикошетом возвращает обвинение выдвигающему его зрителю: на зеркало неча пенять, коли рожа крива. Вспоминается шутливый комикс Эда Рейнхарда: в ответ на издевательский вопрос What does it represent? («Что тут представлено?») абстрактное полотно оживает и дает в челюсть неудачливому критику, спрашивая его: What do you represent? («А ты-то что собой представляешь?»)

Какими путями современное искусство подбирается к зрителю, чтобы ухватить его за живое? И что именно вызывает у зрителя такое неудовольствие? Во многом то, что объект современного искусства ускользает от какой-либо стабильной и «настоящей» системы ценностей; отсюда, кстати, проистекают не согласующиеся с фактами попытки нейтрализовать его, объяснив чистой коммерцией. Яркий контрпример — американский художник Брюс Коннер, который каждый раз, когда достигал коммерческого успеха, бросал найденный подход к искусству и начинал делать что-то новое. Что уж говорить о советских подпольных художниках, имевших минимальный рынок сбыта, в основном в посольской среде?

Пример парадоксальных отношений современного искусства с представлением о шкале ценностей — один из лейтмотивов современного искусства: тема мусора, распада и грязи, известная русскому зрителю хотя бы по работам Ильи Кабакова. В инсталляции Кабакова «Ящик с мусором» (1981) мусор прямо обращался к зрителю с агрессивной бранью, отпечатанной на прикрепленных к нему бирках.

Тема распада встречается и за океаном, например у Роберта Смитсона с его ленд-артом — спиральной дамбой в море (1970) или потоком асфальта, вытекающим из кузова грузовика (1969), обреченными с момента своего создания на постепенное разрушение. Смитсон обозначил эту тему распада и девальвации как энтропию и полагал ее основополагающей для сознания американского общества его времени.

В радикальном виде эта тема предстает у итальянцев Лучио Фонтаны и Пьеро Мандзони. Их искусство прямо апеллирует к прообразу всех человеческих отбросов — к экскрементам. Если бесформенные скульптуры Фонтаны, напоминающие шлепки грязи, переливающиеся нефтяными разводами, еще оставляют место для эстетических иллюзий, то Мандзони просто выставил в баночках «Дыхание художника» и «Дерьмо художника» (1961).

Такая копрофилия интересна не столько как физиологизм, сколько как один из ключей к пониманию приведенного ряда разнородных произведений. Во всех них мы обнаруживаем, как сверхценностью, то есть статусом, присущим произведениям искусства, наделяется нечто легко девальвируемое, а то и просто отброс. Поэтому, глядя на произведение, мы переживаем парадоксальную двойственность самого понятия ценности, ценности субъективной, не знающей реальности обмена; она постоянно скачет от полного ничтóжения и отторжения объекта к идее его сверхценности — и обратно. Именно такая амбивалентность, а не сомнительный внешний вид считается в психоанализе свойством так называемого анального объекта. Жак Лакан связал анальный уровень отношений с объектом с уровнем зрительным: отчужденный видимый образ человека тоже порождает парадигму приятия-неприятия. То есть образ самого человека на одном из уровней восприятия предстает как — ничего не поделаешь — экскремент. Идеальной иллюстрацией этому служат работы француза Жана Дюбюффе: люди у него складываются из серо-бурого месива — и все-таки это люди. Дюбюффе создавал свои работы после Второй мировой, которая наглядно продемонстрировала, как легко можно превратить человека в отброс.

Но тема амбивалентного объекта возникает еще до войны у Альберто Джакометти в работе «Неприятный объект, на выброс» (1930—1931), двойственность которой заключена даже в игривом названии. Этот «неприятный» и одновременно «приятный» объект взывает к странному, полубрезгливому-полузавороженному созерцанию.

Все эти работы заранее предусматривают возможность, что зритель скажет про них: «Фу, какая гадость!» или просто «Это не имеет никакой ценности». Но тем самым зритель уже попался в описанную диалектику, он уже в игре, предусмотренной художником. Кроме того, в пределе эта диалектика ведет к неудобным вопросам «А что я такое?» и «Насколько ценно все, что я ценю?».

Можно провести и другую линию — линию, связанную не с темой отторгнутого объекта и вопросом о его ценности, но с вопросом о предельной сокровенности. У того же Джакометти есть работа «Невидимый объект» (1934): девушка с лицом-маской прижимает к груди что-то невидимое — кажется, пустоту, но пустоту, бережно ею хранимую, что-то самое ценное.Здесь происходит скачок со зрительного уровня на иной, внезрительный. На этом уровне действительно ничего видимого нет — сверхценный объект, не подлежащий девальвации, потому и сверхценен, что с ним человек непосредственно никогда не сталкивается, что он с самого начала утрачен и лишь призрачно мерцает в нашей жизни. Этого внезрительного уровня, связанного с вопросом об абсолютной ценности, искусство достигает в пределе собственной саморефлексии. Например, для Джакометти работа «Невидимый объект» стала итогом и одновременно концом его сюрреалистических поисков. Другой пример — концептуализм, в том числе московский. Пустоты и пробелы в работах Кабакова — далекие потомки «Невидимого объекта» Джакометти.

И снова зритель оказывается вовлечен в глубинный контакт с произведением. Вспоминается работа Юрия Альберта: урна для голосования под плакатом с вопросом «Вы действительно думаете, что искусство — это то, на что вы сейчас смотрите?». Вопрос, кажущийся сперва лишь самоиронией в рамках художественного междусобойчика, порождает в зрителе смутную тревогу, отсылая к чему-то, что осталось за пределами работы, — но к чему?

Можно приводить еще много примеров, но общее у них одно: все странное и болезненное в современном искусстве отсылает в конечном счете к современным представлениям о человеческой природе, — например, в том виде, в котором они явлены в психоанализе. Именно из этого тревожащего и неприятного складывается новый гуманизм. Не сентиментальный гуманизм Руссо и не самообожествление Ренессанса, а тот гуманизм, который родился из постановки под вопрос всех чувств, ценностей и божеств. И современное искусство — плод и образ этого нового гуманизма.

Непризнание современного искусства во многом связано с непризнанием этого взгляда на человека. Почему я говорю именно о непризнании, а не о другой равноправной позиции? Потому что реальность, взывающая к пересмотру отношения к человеку, все равно врывается в наше существование — пусть исподволь, но расщепляя его и требуя обратить на себя внимание.

Парадоксальна, к примеру, позиция Алексея Леонидовича Расторгуева, талантливого преподавателя МГУ, специалиста по Средним векам и ярого противника современного искусства. Я разберу ее подробно, так как она очень показательна.

Алексей Леонидович говорит, что он, как христианин, видит в человеке образ и подобие Божье, а выражением близкой себе антропологии считает, например, позднеготический натурализм, так как он передает то измерение загадки, которое, по мнению Расторгуева, заложено Богом в его «образ и подобие». Рассказывая о позднеготической живописи, Алексей Леонидович особенно отмечает ценность каждой детали «образа и подобия Божьего»: каждого волоса на автопортрете Дюрера и каждой складки на одеждах Богоматери Ван Эйка — ценность абсолютную, не подлежащую девальвации. Современное искусство, по его мнению, разрушает такую антропологию и потому служит чуть ли не Сатане. Однажды на лекции Алексей Леонидович упомянул высказывание Родченко, что люди скоро будут состоять из кубов и цилиндров, и иронически добавил, что он лично вовсе не хочет быть ни кубом, ни цилиндром и что это совершенно бесчеловечно. Про Фрейда, Маркса и Дарвина Алексей Леонидович говорит, что они упустили из виду «самое главное». Таким образом, он тщательно оберегает «загадку» человека и отрицает попытки искусства, психоанализа и социальных наук ввергнуться внутрь ее. Но почему нужно так оберегать загадку от разгадывания?

Любование каждой деталью образа граничит у Алексея Леонидовича со знаточескими замечаниями коллекционера и антиквара о состоянии лака на поверхности картины или о качестве рамы. Произведение искусства выступает как вещь — но вещь сверхценная и наделенная некоей загадкой, как и запечатленный на ней образ мира. Путем к вещи для Алексея Леонидовича оказывается путь антикварного рынка. Алексей Леонидович говорит, что это способ вступить в контакт с вещью и остаться с ней наедине.

Но что такое товарный обмен, как не обращение якобы абсолютных ценностей искусства во всеуравнивающий денежный эквивалент? Таким образом, путем к абсолютной ценности оказывается путь ее девальвации. В конце концов, все, что можно сказать про вещь, сводится поэтому либо к ее свойствам как предмета обмена, либо к указанию на некую загадку — загадку, которую необходимо оберегать от всякого контакта с внешней средой, чтобы ею приватно наслаждаться. Но так как все якобы абсолютные качества произведения остались на стороне свойств, вписанных в систему обмена, свойств относительных, то пресловутая загадка оказывается чем-то ускользающим, почти нелепым, что можно ставить под вопрос. И это как раз то, чем любит заниматься современное искусство.

Кстати, парадоксальность якобы приватного наслаждения произведением искусства показал Марсель Дюшан в своей поздней работе «Дано: 1. Водопад. 2. Светящийся газ» (1946—1966), где зритель, созерцающий в замочную скважину странную эротическую диораму, сам становился объектом наблюдения других посетителей. Таким образом, обнаруживалась, с одной стороны, интимная заинтересованность зрителя, с другой — его принадлежность контексту той галереи, для которой была выполнена работа.

Но чувства ускользания и тревоги можно избежать, пригвоздив «загадку» искусства отсылкой к запредельным ценностям — к тому же Богу. И тогда эманациями этой обожествленной сердцевины предметные качества искусства тоже наделяются статусом почти божественных.

Возникает, таким образом, надломленная двойственность разговора об искусстве: мы говорим о товарных или, шире, исторических либо психологических его свойствах, но одновременно помещаем их вне экономики, вне истории и вне психологии.

Этот надлом затронул почти все искусствознание советского поколения, ввергнутое в капиталистическую систему. Сформировавшееся в ситуации автономии, а точнее, изоляции «художественных ценностей» от реальной жизни, оно развило утонченную систему знаточества, которая при столкновении с капитализмом, чтобы быть востребованной, обернулась не столько наукой о вечном и абсолютном, сколько теорией антикварного рынка. Можно отрицать современную ситуацию и, запершись в стенах университета или НИИ, отстаивать эти оплоты старого порядка; в таком подходе есть героизм — но есть и запирательство. В ситуации совершившейся девальвации привычных ценностей даже наука об искусстве пытается опереться на религиозные или просто консервативные идеи.

Читать!

Что объединяет человека и искусство — это то, что они, будучи вписаны в эту систему всеуравнивающего обмена, тем не менее все время из нее выпадают. Но не потому, что они абсолютны или божественны; скорее потому, что и человек, и искусство в мире обмена — это какая-то нелепость, бессмыслица, ценнее которых тем не менее нет. С искусством что-то постоянно не ладится — и с человеком тоже. «Что тут хорошего?» То, что только так и можно понять, чем вообще «хорош» человек.

КомментарииВсего:214

Комментарии

Читать все комментарии ›

- 29.06Московская биеннале молодого искусства откроется 11 июля

- 28.06«Райские врата» Гиберти вновь откроются взору публики

- 27.06Гостем «Архстояния» будет Дзюнья Исигами

- 26.06Берлинской биеннале управляет ассамблея

- 25.06Объявлен шорт-лист Future Generation Art Prize

Самое читаемое

- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 36683011

- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 9882960

- 3. Норильск. Май 1307273

- 4. ЖП и крепостное право 1122593

- 5. Самый влиятельный интеллектуал России 911003

- 6. Не может прожить без ирисок 861752

- 7. Закоротило 843229

- 8. Топ-5: фильмы для взрослых 803642

- 9. Коблы и малолетки 776177

- 10. «Роботы» против Daft Punk 694954

- 11. Затворник. Но пятипалый 529080

- 12. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 457060

Если г-на Напреенко это неприятие задевает, если он полагает иначе, то отчего бы ему не доказать свою позицию? То есть:

1) дать определение искусству

2) описать на базе этого определения предмет искусства

3) показать, каким образом и насколько полно консервированное дерьмо соответствует описанию (2).

Но за эту простую конкретику г-н Напреенко предусмотрительно не берется, заранее объявив своего голого короля одетым-обутым с ног до головы, чтобы затем увлеченно обсудить покрой несуществующего сюртука. То есть - совершает логическую подмену, мошенничество, обычное для публики, частью которой является. Потому что вопрос "ретрограда в шляпе" в комиксе Рейнхардта должен формулироваться не "Что это представляет?", a "Кто это представляет?" - тогда он сразу получает вполне конкретный, совсем не абстрактный ответ: ЭТО представляют единомышленники г-на Напреенко. Представляют шумно, нагло, облыжно и, конечно, совсем не бесплатно.

На мой взгляд, со времен дюшампа прошло много времени. Визуальное искусство зациклилось и закуклилось, не оставляя воздуха. Нет новых ростков. Молодые художники цитируют предыдущее поколение, и как- то проявляют свою индивидуальность, но копают ту же траншею, и уже не интересно туда забираться. Выбора особенно нет, так что можно порассужать, что говорит нам использование слоновьего дерьма у офилли, прокладок у трейси эмин или человеческих экскрементов у упомянутого здесь итальянского художника - лень даже смотреть имя. Но уже не интересно.