Просмотров: 45379

Социально ангажированное искусство: не лицемерно ли оно?

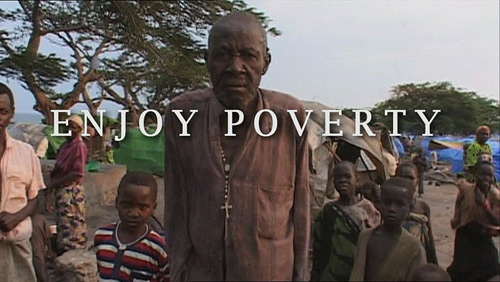

Ренцо Мартенс представил в Москве свой провокативный фильм «Эпизод III. Наслаждайся бедностью» (2008), в котором обвинил сразу всех, кто якобы помогает слабым мира сего

В полуторачасовом фильме «Эпизод III. Наслаждайся бедностью» (2008) голландский художник Ренцо Мартенс отправляется в Конго, чтобы помочь тамошним беднякам, и терпит в итоге сокрушительное поражение. Точнее, красивый молодой человек в белой рубашке и колониальной панаме, за которым бредут чернокожие носильщики, нагруженные тяжелыми сундукамиЧитать!

Многие говорят, что этот фильм смотреть тяжело, он слишком сильно сталкивает нас с нищетой. Мое представление о фильме совершенно другое, мне он представляется злой, но по-своему блестящей и очень смешной сатирой на так называемое «прогрессивное искусство», берущее на себя социальную роль, и на весь мировой порядок, который лежит в основе этого. Справедлива ли сатира Мартенса? Об этом дискуссия.

Герой Мартенса довольно скоро начинает видеть обратную сторону западной гуманитарной помощи: она насквозь пропитана коммерцией (на всех палатках обязательно должны быть лого корпораций) и на самом деле только закрепляет статус-кво, о чем он в фильме смело говорит публично, приводя факты и цифры. Но у его героя, который показан как некий современный наивный Кандид, своя собственная миссия: в его сундуках лежит огромная световая инсталляция. Он монтирует ее посреди деревни, и мы видим, что она представляет собой текст, гласящий «Наслаждайтесь бедностью».

В самом деле, говорит герой Мартенса: вас вынуждают постоянно сравнивать себя с развитыми странами и внушают, что вы должны преодолеть бедность. Однако ясно, что в перспективе жизни нескольких поколений этого не произойдет. Так хотите ли вы чувствовать себя постоянно несчастными из-за этого? Не лучше ли наслаждаться тем, что есть, тем более что в бедности есть свои преимущества?

Более того, герой предлагает конголезцам немного заработать на своей бедности. Скитаясь по стране, он встречает нескольких белых фотографов, сотрудников западных агентств, которые рассказывают ему, что получают за снимок по 50 долларов, и жалуются, что требуют от них только изображений ужасов голода и болезней, а «позитивные» (пусть даже экзотические) кадры типа свадеб продаются плохо. Меж тем в деревне, где остановился Мартенс, местные держат фотоателье, которое снимает как раз-таки только свадьбы (по-моему, по полдоллара за снимок, хотя не помню точно). Герой Мартенса читает своим подопечным лекцию, в которой объясняет, как научиться снимать «критически», чтобы это подошло для западных агентств, ведет их в больницу, где подучивает сразу спрашивать «самых больных детей», и дает адрес журнала, куда эти снимки отнести. Доверчивые сельчане относят редактору свое портфолио — и, разумеется, получают отказ: их снимки неоригинальны и не несут в себе ничего сенсационного. Они печально удаляются, потерпев поражение и на этом рынке, потому что все вокруг есть рынок. Герой Мартенса сконфуженно смотрит им вслед.

Я не могла быть на дискуссии, текст которой предлагается вашему вниманию, но если бы была, то спросила бы, что Ренцо Мартенс думает о проекте покойного Кристофа Шлингензифа, который в 2008 году начал работать над проектом Африканской оперной деревни в одной из беднейших стран мира Буркина-Фасо, около города Уагадугу. Как раз сейчас первая фаза строительства закончена, открылась школа, где черным детям преподают, помимо прочего, кино, искусство и музыку; предполагается также строительство больницы и оперной сцены. Одновременно с разработкой этого проекта (который был показан в немецком павильоне в Венеции в этом году) Шлингензиф успел сделать про это свой собственный оперный спектакль, Intoleranza II, за который ему была присуждена посмертная премия в мае этого года.

Я мало знаю об этом предприятии, чтобы иметь собственное мнение, но могу предположить, что многие мои соотечественники отнесутся к такому проекту как к «конъюнктуре» и «самопиару» автора, который не забыл сделать свое индивидуальное произведение, и пожмут плечами. Мне такой якобы моральный ригоризм, который на самом деле только оправдывает собственное бездействие, очень неприятен. Но разве не то же самое говорит Мартенс — что все бесполезно? Мне кажется, нет; мне кажется, его бесконечная ирония и самоирония создают другую атмосферу: не паралич действия, но, напротив, стимуляцию к героическому — а значит, комичному — действию «вопреки всему», в полном сознании ограниченности и даже бессмысленности наших поступков. Так мне хотелось бы думать, во всяком случае.

Другая критика Мартенса — на первый взгляд, она раздается слева — винит его в том, что он вообще что-то критикует и рассуждает, вместо того чтобы что-то делать и реально помочь. Эта точка зрения, надо очень хорошо понимать, в своей основе несет отрицание искусства как такового, и, является ли такая позиция освободительной или нет, демократической или нет, кому она больше служит, — нужно еще думать.

По крайней мере эта дискуссия предоставила такую возможность. Она состоялась 11 октября 2011 года в Белых палатах на Пречистенке в рамках выставки «Аудитория Москва».

Мы показываем фрагменты фильма, а трейлер можно посмотреть здесь.

Екатерина Дёготь

Ренцо Мартенс «Эпизод III. Наслаждайся бедностью». Фрагмент 1

Ренцо Мартенс «Эпизод III. Наслаждайся бедностью». Фрагмент 2

Ренцо Мартенс «Эпизод III. Наслаждайся бедностью». Фрагмент 3

В дискуссии приняли участие:

Константин АВРАМОВ, историк (США)

Дмитрий ВЕНКОВ, художник

Яков КАЖДАН, художник

Ренцо МАРТЕНС, художник, автор фильма «Эпизод III. Наслаждайтесь бедностью»

Андрей ПАРШИКОВ, куратор

Давид РИФФ, эссеист и художник

Елена ЯИЧНИКОВА, куратор

Вела дискуссию Екатерина ЛАЗАРЕВА, искусствовед и художник

Екатерина Лазарева: Вы — один из немногих современных художников, которые работают на территории журналистики и фоторепортажа, и ваши фильмы проблематизируют саму этику взгляда, отношения, которые возникают между теми, кого показывают документалисты, теми, кто снимает, и теми, кто заказывает эти съемки. Вместе с тем внутри самой документальной фотографии противоречивость этих отношений давно была осознана, документалистика постоянно рефлексирует на тему права и необходимости снимать бедных, страдающих людей. Могу вспомнить недавний канадский фильм «Клуб безбашенных» (The Bang Bang Club), о белых фотографах в Южной Африке, снимающих неблагополучный местный контекст, в котором вся эта этическая проблематика разрабатывается. Здесь не может быть никакого простого решения, потому что, как вы сами сказали в своем фильме о Чечне, если это не показывать, люди вообще не получат помощи. То есть нельзя отказаться от того, чтобы снимать и затем представлять в массмедиа бедность и страдание. У фоторепортеров и документальных фотографов всегда есть оправдание — это требуется показать ради интенции хоть как-то помочь. В вашем фильме, как кажется, сама идея помощи белого человека в Африке подвергается своеобразной сатире или иронии — он пытается помочь, но все как-то не получается. Я хотела спросить: стоит ли за тем, что вы делаете, какой-то утопический горизонт помощи и, если это не прямая, а какая-то опосредованная помощь, каким образом она может достичь этих людей? В чем состоит ваша этическая позиция и есть ли у современного искусства преимущества перед массмедиа в возможности что-то изменить?

Ренцо Мартенс: Я знаю, что смотреть мой фильм тяжело, поэтому спасибо, что вы его посмотрели. Когда я начинал работать над этим фильмом, у меня не было задачи критиковать журналистов и фотографов, которые едут в так называемые горячие точки и снимают все эти бедствия, — в этом, разумеется, есть ценность.

Читать!

{-page-}

Но если мы вернемся к Конго и многим другим местам в похожих обстоятельствах — мы-то ведь достоверно знаем, что там происходит! Можно открыть разные сайты и узнать о том, что в Конго ежегодно людей умирает больше, чем в Аушвице, вся эта информация находится в свободном доступе, в том числе у нас есть изображения. Мы знаем, какие организации там помогают, а какие компании делают деньги на всех этих бедствиях. То есть для этой ситуации в Конго нет никакого «внешнего мира», и поэтому, снимая там, ты не представляешь какой-либо «внешний взгляд». У организаций, которые там присутствуют, есть бюджет на что-то определенное и ни на что другое; они могут помочь, например, этим десяти людям, а не тем двадцати. Все это известно, все находится под контролем. И все мы — часть этого мира. Шоколад, который производится там на какао-плантациях, можно купить повсюду. Так что в этой драме нет внешней позиции.

Читать!

Чего они, на мой взгляд, не показывают, так это институций, которые «делают» эти изображения. Любому художнику, любой организации это довольно сложно сделать — обозначить свою собственную позицию в тот момент, когда ты показываешь мир. В так называемой «нормальной» военной фотографии это происходит довольно редко. Я не ставил себе задачи говорить только о фотографии — я говорю о многих других силах: об индустрии помощи, о золотодобыче, о какао-плантациях, о повстанцах и, конечно, о главном герое фильма, которого играю, — современном художнике. В Конго все эти стороны существуют в некоем статус-кво, и каждый делает свое дело: фотографы снимают, золотоискатели добывают золото, повстанцы борются, а художник появляется, чтобы осуществить некую художественную интервенцию. Я пытался создать некий панорамный взгляд на всех этих актеров, которые появляются и исчезают, составляя общую картину. И я бы не сказал, что это пессимистичный фильм, но в итоге и правда ничего особенно не изменилось. В этом смысле меня-то как раз больше интересует роль художника, а не фотографов, которые появляются, снимают, зарабатывают на этом и уходят. Художник появляется, имея некий универсальный план, он привозит с собой неоновую вывеску, все это выглядит одновременно цинично и иронично, он олицетворяет иной тип интервенции и иную этическую позицию.

Что касается не героя-художника, а меня самого, то я пытаюсь показать, что существует цена, которая платится за все эти во многом бессмысленные интервенции, будь то фотография, экономическое развитие, индустрия помощи или художественная программа. И цену эту, конечно, плачу не я, потому что я сижу тут и отлично себя чувствую; эту цену платят другие. Думаю, в фильме очень ясно показано, кто платит за непоследовательность искусства, и, на мой взгляд, это важная этическая позиция. Потому что многие художественные проекты и интервенции так увлечены прекрасным, что не осознают, какая цена платится, когда искусство остается без последствий. В своем фильме я попытался обнаружить, как ужасны последствия такого легкомысленного вмешательства.

Екатерина Лазарева: Как можно понять из титров к фильму, в работе над ним вам помогал целый ряд организаций. В какой мере эти организации определяют ваш взгляд, который, вероятно, тоже является отчасти ангажированным? Как ваша художественная позиция вписывается в карту неких институциональных интересов? Считаете ли вы свою работу автономным произведением искусства и активистским фильмом и, если это активистское кино, почему оно недоступно в интернете? Как ваша этическая позиция проявляется в способе дистрибуции этого фильма?

Ренцо Мартенс: Хороший вопрос. Что касается того длинного списка людей и организаций, которые мне помогли и заплатили за что-то. Да, конечно, я испытываю их влияние, но не потому, что они мне заплатили. Даже если бы они не дали ни копейки, я был бы целиком во власти их влияния. Я — белый человек, выросший в Европе, который до 20—25 лет в жизни не видел голодающего или недоедающего человека и даже не представлял, что это возможно. Конечно, в нашем обществе тоже есть проблемы, но, так или иначе, жизнь в нем устроена гораздо лучше. И, вероятно, если люди где-то в других частях света живут не так хорошо и их жизнь не так прекрасно устроена, значит, они делают что-то неправильно. В этой логике я вырос, и она на меня очень сильно влияет. И я пытался в этом фильме показать все эти влияния, в каком-то смысле я даже пытался быть послом своего мира и его институтов. Я пытался представлять там западный мир, который сожалеет, что где-то дела идут не так гладко, и даже готов попытаться помочь, но не настолько, чтобы утратить при этом собственные привилегии. Думаю, это справедливо и в отношении России.

В общем, я пытался показать героя, целиком обусловленного тем миром, откуда он пришел. Все действия моего героя в фильме — это копии существующих действий; произносимые им слова взяты из документов неправительственных организаций, с сайта посольства Нидерландов и т.д. Я стремился быть пустой оболочкой, которая лишь представляет эти институты. Именно так я вижу автономию искусства.

Существует долгая традиция искусства как автономной территории, которая имеет дело только с самой собой. Условно говоря, белая картина на белом холсте в белой галерее не имеет ничего общего с внешним миром — только с идеей белизны. И поэтому она автономна. В другой традиции — документалистики, например, — искусство пытается работать не с собственными понятиями и условиями, а представлять внешний мир. Но я думаю, что автономия может быть достигнута и тогда, когда ты работаешь с внешним миром — в том случае, если произведение обладает самореферентностью, пониманием тех породивших его условий; того, что оно показывает, кто, кому и зачем за это платит. Что за институты производят образ? Что за институты выносят суждение? Можно показать весь мир, но для этого нужно показать его часть и показать, почему и как вы ее показываете. В этом смысле наша задача — продуцировать знание не только о внешнем мире, но и о том способе, каким сконструирован наш способ видения внешнего мира. Так что автономия как способность искусства оставаться на своей территории, обращаясь к внешнему миру, мне представляется очень мощным инструментом.

Необходимо только брать на себя ответственность за то, что ты показываешь. Наш мир определяется огромным множеством образов, которые не несут никакой ответственности за то, что показывают; непонятно, кто их заказал, кто сделал, кто оплатил. Я думаю, 99 процентов изображений, которые мы видим, сфабрикованы каким-то непрозрачным образом. И автономия, на мой взгляд, тесно связана с прозрачностью. Поэтому в фильме я сам оказываюсь в центре внимания (помимо того, что я, конечно, очень тщеславный человек и люблю быть в кадре); я пытаюсь ясно показать, откуда берутся эти представления об Африке и ее жителях — ведь я, по большому счету, ничего не знаю о них, но при этом снимаю, создаю их образы, как многие другие люди. Так что я в этом фильме рассказываю о своем собственном видении, взглядах, культуре. И мой нарциссизм, конечно, тоже часть моего мира, моей культуры со всеми этими голливудскими традициями.

Возвращаясь к тому, как создавался этот фильм: я провел в Конго два года, поначалу у меня было около 15 тысяч евро, что для работы над таким фильмом, конечно, крайне мало. Но я жил скромно, с рюкзаком, и я был один, без команды. Потом, когда я сделал предварительный монтаж и показал его одному более-менее экспериментальному голландскому телеканалу, это их заинтересовало. В общем, постепенно я начал находить какие-то деньги (в конечном итоге не так мало), благодаря которым смог заплатить людям, которые работали для меня в прошлом: в Конго и в Бельгии главным образом на монтаже. Так что я начал с бюджета, которого хватило бы на неплохой отпуск на пару месяцев, но в процессе нашел деньги на завершение проекта. В этом смысле, я думаю, мой проект сложился до того, как появилось это финансирование.

Что касается распространения, то я считаю этот фильм произведением искусства. Это не активистский фильм, потому что мы не знаем, против кого он обращен. Он не обращен против фотографов или владельцев какао-плантаций. В каком-то смысле он против меня. Я думаю, что фильм берет на себя ответственность за те полтора часа, что вы его смотрите, и за тот факт, что вы его смотрите. Он снят так, что как бы учитывает просмотр и мнение зрителя, и все те аргументы, которые люди обычно высказывают против фильма, уже заложены в нем самом. Мне говорили, что я снял расистский фильм и показал черных глупыми и пассивными, и я соглашался: «Да, и это тоже уже есть там». Я думаю, что этот фильм в большой степени самореферентен и он должен существовать в художественном контексте, потому что я связан с этим миром и типом знания. И хотя он показывался на кинофестивалях и на некоторых телеканалах, контекст искусства для его показа мне представляется идеальным, потому что на территории искусства есть традиция не только представлять внешний мир, но и анализировать и осознавать способы конструирования наших представлений о нем.

Давид Рифф: Вы недавно опубликовали интересный текст «Рецепт нового института» в каталоге венецианского проекта Яэль Бартаны, и мне особенно понравился способ его иллюстрации — барочные иллюзионистические картины, trompe-l’oeil. В этом тексте вы атакуете то, что называется «критичностью» (criticality) в мире искусства, называя ее своего рода алиби, такой же обманкой социальной ответственности искусства, которой оно на самом деле не обладает, то есть такой же барочной иллюзией. Вы пишете, что так называемая «социализация» искусства, общественная ангажированность на деле оказывается очень поверхностной и что эту иллюзорность нужно радикально нарушить. Кроме того, вы пишете, что в мире искусства было бы слишком самонадеянно вовлекать позицию субъекта, и тут вы цитируете Марту Рослер. Кроме того, вы ссылаетесь на Жан-Люка Годара, когда пишете, что единственный способ быть радикальным — это быть самореферентным. Но по отношению к чему устанавливается эта самореферентность? Вы упомянули критику институций, но общепринятым способом институциональной критики являются как раз вопросы о том, кто за это платил и т.д. Такие вопросы сразу помещают нас в некий «критический режим» искусства. Но вы ведь не показываете свои переговоры со спонсорами. Поэтому не вполне понятно, относится ли эта самореферентность к сконструированной фигуре художника или к вам самому? Идет ли речь о деконструкции образа? И кто здесь показан как соучастник? Художник, который приходит и начинает играть в какие-то игры за счет других? Или зритель, за которого вы на полтора часа берете ответственность? Каким образом мы сами вовлекаемся и соучаствуем в этой индустрии наслаждения бедностью? Заканчивается ли мое соучастие тогда, когда я выхожу, потому что, как молодой отец, не могу смотреть на умирающего от голода ребенка? Или когда я смеюсь над вашими глупостями? И кого вы здесь подразумеваете в роли обвиняемого? Ведь от фильма возникает такое ощущение: ты только что наблюдал обвинительное заключение.

Мартенс: Что касается текста (это «рецепт», как и остальные тексты в книге, поскольку это «Поваренная книга политического воображаемого»), я попытался в меру моих писательских способностей объяснить, что происходит с так называемым «критическим искусством». Я не хотел бы перечислять примеры… Когда художник внедряется в некие сложные ситуации и пытается сделать что-то поэтичное. Вот Франсис Алюс едет в Перу и помогает людям возвести огромную дюну из песка, а затем переместить ее на несколько метров, документируя все это на видео, которое потом показывается в музеях и галереях во всем мире. Это просто пример, потому что у него, конечно, фантастические работы, это не обсуждается. В последний раз я видел этот фильм в Брюсселе, и, как зритель, я вижу поэтическую интервенцию в окружающий мир, которая, как мы понимаем, бесполезна. Смысл, конечно, в том, что это действие без какого-то практического результата, этим оно и прекрасно. Все это внушает большое уважение, потому что речь идет не о деньгах, а о более высоком уровне сознания, о красоте. И когда мы в Брюсселе видим поэтическое доказательство этих слов — «когда вера сдвигает горы», — мы все без исключения испытываем очень хорошее чувство.

На мой взгляд, проблема в том, что здесь не показано, какой ценой возникает эта поэзия, а также в том, что эта работа не влияет на чью-либо жизнь, разве что брюссельцев. Потому что в Брюсселе эту работу показывал новый

Читать!

{-page-}

Почему я использовал эти барочные иллюзорные картины? Потому что все это создает ощущение, что небеса достижимы — вот они уже на потолке, но вы не задаетесь вопросом, как они устроены или какой ценой можно туда попасть; на чьи плечи нужно встать, чтобы попасть на эти небеса. Повторяю, это не вопрос художественного качества этой работы. Я говорю только, что кто-то извлекает из нее выгоду, а кто-то нет.

Читать!

Когда я говорю о самореферентности, я не думаю, что ее цель лежит в институциональной критике — кто является основателем музея, кто входит в совет директоров и т.д. Меня больше интересует произведение: какого рода мышление стоит за работой, какими идеями продиктована его необходимость и как это воспринимает зритель? Самореферентность заключается в том, чтобы взять ответственность за производственный процесс не в финансовом плане, а в том, какой способ мышления создаст это произведение. И я думаю, очень важная часть этого — соучастие зрителя. Если продолжать эксплуатировать пример работы Алюса, то мы знаем, что на самом деле гора не движется, хотя очень многим нужно, чтобы она сдвинулась. И я в фильме делаю нечто подобное — появляюсь с каким-то смешным проектом, у меня ничего не получается, и я ухожу. Но до, во время и после этого вы видите весь контекст, вы видите, какая цена заплачена за это. И мне кажется, что фильм показывает, что я помогаю не им, а вам, что это вы в конечном итоге наслаждаетесь бедностью, хотя это, конечно, не такое уж наслаждение. Вы — конечная цель этого фильма. В фильме ясно, что он сделан только потому, что вы его увидите. В противном случае всю эту бедность не стоило бы снимать. Вы видите весь процесс производства фильма, когда людей просят раздеть ребенка, чтобы его худоба была видна. Ведь там же понятно, что мы не разбираемся, почему так устроено, что они столь бедны. Все эти благотворительные организации, эти фотографы… Вы, как зритель, проведены через все эти проблемы — может, и не слишком систематично и исчерпывающе. То есть институциональная критика в том, что образ на самом деле хочет от нас, что ему нужно, как мы, как эмоциональные существа, инвестируем себя в это.

Елена Яичникова: Но тогда каким вы видите следующий шаг? После того как я осознала себя частью этой системы, соучастником в этом преступлении, предлагаете ли вы какой-то дальнейший путь, существует ли выход?

Мартенс: Я сделал этот фильм уже более двух лет назад, и с тех пор, конечно, думал, что потом и куда идти дальше. Если бы вы спросили меня тогда, я бы сказал, что моя ответственность только в том, чтобы сделать этот фильм. На самом деле я не знаю, каким должен быть следующий шаг. Мне кажется, достаточно важно уже осознание, что фотографировать бедных людей, просто помогать, делать что-то хорошее или поэтическое — это не выход, не шаг из этой системы. Может, это дает надежду и любовь, но ты все равно остаешься частью системы. И для меня уже это было в каком-то смысле открытием, которое мне показалось достаточным в какой-то момент. Сейчас я хотел бы сделать нечто, чтобы пойти дальше. Но мои догадки ничем не лучше ваших.

Константин Аврамов: Не боитесь ли вы, что процесс осознания того, что ты делаешь и какие последствия это несет, немедленно кооптируется самой системой, например, как программа Fair Trade, по которой в кофейне «Старбакс» можно купить кофе по справедливой для никарагуанских крестьян цене. Но сама эта программа уже стала товаром и можно купить футболку с ее логотипом и т.д. Вы тоже могли бы выпустить футболки или сделать какой-то другой проект, на котором будет стоять как знак копирайта self-aware. Есть ли какой-то выход из этой кооптации?

Мартенс: То есть вы предлагаете сделать логотип или знак approved self-aware film, который как-то повышает стоимость фильма, да? (Смеется.) Отличная идея! Но я думаю, что «самосознающие» образы в массмедиа имеют последствия, потому что если они действительно будут осознавать себя, если они примут ответственность за то, чем являются, то неверная репрезентация, благодаря которой мир таков, каков он есть, которая позволяет миру это, — уже не будет иметь ни малейшего шанса. На мой взгляд, таких «самосознающих» образов, которые распространялись бы по всему миру, на самом деле очень мало. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал журналистов военными преступниками, потому что, по его аргументации, в Ираке погибло около 8 тысяч американских солдат и 600 тысяч граждан Ирака, но в медиа 80 процентов внимания достается американским солдатам, а 600 тысяч иракцев остаются как бы невидимыми. И, с позиции Ассанжа, именно это позволяет продолжать войну. Это типичный случай несознательных образов, тогда как сознательный рассказ об одном американце и тысяче иракцев и о том, почему и как происходит эта война, с позиции Ассанжа, мог бы ее остановить.

Аврамов: Но позволит ли система показать это?

Мартенс: Конечно, нет, поэтому мои фильмы вряд ли могут получить какую-то широкую дистрибуцию.

Рифф: Действительно, есть опасность кооптации этой самокритичности. Достаточно посмотреть на ситуацию в арт-мире, чтобы увидеть, что каждый художник пытается идти в этом направлении. Вы говорите: «Давайте считать бедность “природным ресурсом”, как какао-деревья и золото», — и сами делаете образ бедности потребляемым. И ваш фильм в каком-то смысле делает то же с художником: эта фигура, гротескная и монструозная, в каком-то смысле становится для нас потребляемой. Мы, как утонченные арт-зрители, можем сказать: «Ага, это “некий художник”, который не следует правилам Годара, который говорит за других». С одной стороны, фильм меня вовлекает, потому что он провоцирует эмоциональную реакцию самим способом подачи фактов, которые кричат тебе в лицо, а с другой стороны, когда я вижу фигуру художника, она не слишком потрясает арт-мир, потому что мы уже знаем, что мы должны критично относиться к этому типу художников. Изображенный здесь художник, который делает паблик-арт или социально-ангажированные проекты, непременно скажет, что Франсис Алюс делает ужасные вещи, скрывая условия производства и т.д., потому что мы-то все знаем, что мы должны эти условия производства показать. Любопытно, как далеко вы можете пойти в деконструкции мифа об авторе и роли художника. Но не наталкивается ли эта деконструкция на очевидный разрыв? Потому что очевидно, что это не вы, что вы сами не считаете бедность «природным ресурсом». Все это подтверждает наше собственное чувство, что мы должны быть более критичны по отношению к критическому искусству. Но что лежит за этим следующим шагом саморефлексии? Может быть, стоит уже остановить эту саморефлексию и на самом деле что-то сделать? Но это, конечно, риторический вопрос.

Мартенс: Но герой фильма этого не сознает — он остается таким, какой есть. При этом он не так глуп, как кажется, потому что бедность на самом деле есть главный экспортный продукт Конго. Когда я работал над фильмом, я пытался сделать его максимально объективным, в первую очередь в отношении моей собственной роли и процесса производства. Мне кажется, в арт-мире очень немногие фильмы следуют этому стремлению к объективности. Если думать о зрителе Алюса или условного художника, который делает некий проект с профсоюзом, например, и пытается что-то изменить, то я думаю, создается такой образ: существуют проблемы, но вот пришел художник, который принесет Просвещение, или Самоосознание — или что там еще хорошего может принести художник. На мой взгляд, это и есть затуманивание реальности, потому что в 99 процентах профсоюзов на самом деле никакие художники не появляются, и проекты им не предлагают, и на биеннале это потом не показывают. А если художник приходит, то реальное место, где он создает возможности, актуальность, где аккумулируется капитал, — это не профсоюз, а то место, где эта работа может быть показана: в центре Москвы или в Нью-Йорке, если повезет. Так что все это — части обманки, trompe-l’oeil, и я не пытался избежать этой иллюзии, но стремился, чтобы моя работа обнаруживала иллюзию, частью которой она является. Конечно, это не лучший и не окончательный фильм. Я открыт к тому, что на эту тему появятся фильмы лучше.

Яков Каждан: Конструкция фильма мне кажется очень внятной с точки зрения литературной основы. Фильм устроен так, что сначала показаны потребляемые образы бедности, а затем — что происходит с художником. Какие-то конструктивные вещи в фильме напоминают кинематограф Вернера Херцога, например. По этому поводу у меня вопрос, связанный с политикой изображения. К какой традиции — возможно, модернистского самореференциального искусства или литературы — вы себя можете отнести?

Мартенс: Возможно, вы мне не поверите, но я посмотрел фильмы Херцога уже после того, как закончил съемки. Потому что люди мне стали говорить, что я похож на того парня из его фильма. Я их посмотрел и считаю просто замечательными, могу только мечтать, чтобы делать нечто подобное. Конечно, они оказали какое-то влияние на монтаж моего фильма, это точно. Мне они помогли. На самом деле я не кинематографист, поэтому я провел сотни часов, соединяя эти эпизоды то так, то так, я хотел выстроить нарратив, мне нужна была одна история от А до Я, а не десять мониторов на стене. Что касается остального, то Давид упомянул Годара. Я, правда, не понял, следую я ему или нет.

Рифф: Я сказал, что мы все следуем Годару.

Мартенс: Да, это точно. На самом деле я хотел бы вернуться к важному вопросу о том, каким должен быть следующий шаг. Ведь Давид тоже риторически сказал, что, возможно, стоит остановиться в этой самореферентности и что-то уже сделать. Но для меня нынешнего самореферентность много значит. Если бы образы были более ясными относительно того, откуда они происходят, думаю, нами — зрителями в целом — было бы не так просто манипулировать. Если бы образы были ответственны за то, что и для чего они нам показывают, это имело бы серьезные последствия. Критикуя искусство, я верю, что возможна более высокая степень вовлеченности, участия и любви, и более ощутимые результаты вмешательства тоже возможны, если мы будем лучше понимать, внутри каких сил мы работаем. И если мы примем на себя ответственность. Потому что, как правило, мне кажется, мы пытаемся сделать вид, что мы не «там». Тут речь идет о том, чтобы принять это — как в фильме предлагается принять бедность. Как художник, я целиком отдаю себе отчет, что я часть экономической системы, которая ждет, что я буду производить красивые картинки, но я могу использовать это неожиданным образом и добиться более высокой степени красоты, политического участия и реальных результатов. Конечно, не я один так думаю, многие, так или иначе, работают в этом ключе.

Каждан: В вашем фильме есть мессианско-образовательная позиция, в каком-то смысле фигура отца, который что-то рассказывает, каким-то образом организует время людей. Условно говоря, зритель, который приезжает в другую страну, оказывается рассказчиком, и этот нарратив на телеканале или в художественном пространстве тоже становится неким образовательным ресурсом, пытается чему-то научить аудиторию. Это такая фигура сумасшедшего героя, который пытается нас образовывать. Не думаете ли вы в связи с самореферентностью этого произведения, что, может быть, от этой мессианской функции нужно отказываться?

Мартенс: Да, я думаю, что в моей следующей работе я попытаюсь от нее отказаться, но здесь я посчитал ее очень уместной. Я веду себя как все белые люди, которые были там до меня. Просто как еще один из них, после которого придут точно такие же. Я играю роль белого человека, который делает то, что нужно сделать: в Конго, в арт-мире, в этом фильме.

Андрей Паршиков: Мне кажется, фильмы Ренцо — прекрасная иллюстрация тезиса Гройса о том, что современный музей — это мультипликация бесконечной репрезентации Другого. Если я не ошибаюсь, на Берлинской биеннале ваш фильм был показан в помещении на Ораниенбургерштрассе, где большинство работ составляло активистское, радикальное и довольно жесткое искусство «прямого действия». Всколыхнуло ли это какую-то дискуссию и какие были в общем настроения по поводу показа этой работы именно там, в контексте тематической выставке Катрин Ромберг?

Мартенс: Да, действительно, на Берлинской биеннале моя работа показывалась рядом с некоторыми прямыми интервенциями. Например, совсем рядом со мной была хорошая работа — к сожалению, забыл имя художника (Себастьян Штумпф. — OS). Он стоит в кадре, а за ним опускается автоматическая дверь гаража, и он успевает заскочить или упасть на пол и закатиться внутрь, и так раз десять… Я просто боюсь, что начну повторяться. Сейчас много работ, в которых вы видите, что художник что-то реально «делает»… В общем, на мой взгляд, показанные там фильмы не были активистскими — они все соблюдали безопасную дистанцию. На некоторых были сняты демонстрации где-то в Париже (работа Бернара Базиля. — OS) или Мехико (работа Минервы Куэвас. — OS), но это не активистские работы, они просто показывают активизм. Конечно, там было много споров. Многие обвиняли меня, говоря, что я использовал людей и украл у них надежду. На одной из дискуссий говорили, что в фильме бога нет, но оставляет ли фильм возможность его существования? Я думаю, да. Не знаю, что вам и сказать.

Дмитрий Венков: Я хотел бы спросить о связи вашего фильма с этнографией, которая, как мне кажется, в своем нынешнем состоянии больше говорит о нас самих. О том, как мы конструируем образы самих себя через взгляд на других; о конструировании себя через иное. И это становится центральной темой многих исследований. Но я не видел, чтобы это отражалось в каких-то этнографических фильмах, в то время как ваш фильм идеально вписывается в эту концепцию. И если перевернуть пример с Франсисом Алюсом, что это значит для нас — делать что-то в Африке?

Читать!

Материал подготовила Екатерина Лазарева

КомментарииВсего:6

Комментарии

Читать все комментарии ›

- 29.06Московская биеннале молодого искусства откроется 11 июля

- 28.06«Райские врата» Гиберти вновь откроются взору публики

- 27.06Гостем «Архстояния» будет Дзюнья Исигами

- 26.06Берлинской биеннале управляет ассамблея

- 25.06Объявлен шорт-лист Future Generation Art Prize

Самое читаемое

- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 35451514

- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 9188010

- 3. Норильск. Май 1305867

- 4. ЖП и крепостное право 1122076

- 5. Самый влиятельный интеллектуал России 910623

- 6. Не может прожить без ирисок 858507

- 7. Закоротило 842578

- 8. Топ-5: фильмы для взрослых 802541

- 9. Коблы и малолетки 775347

- 10. «Роботы» против Daft Punk 663197

- 11. Затворник. Но пятипалый 526912

- 12. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 455278

Да не затупятся ваши лопаты ! ;)