Комментариев: 1

Просмотров: 9361

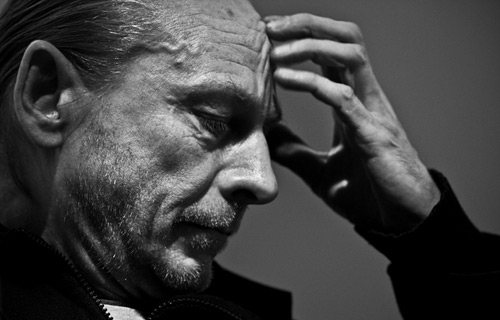

Збигнев Либера: «Политика искусства – сделать видимыми вещи, невидимые на официальной картине реальности»

В пятницу открывается проект «Аудитория Москва», где наша художественная сцена встретится со сложными, провокативными и критичными художниками. ЕКАТЕРИНА ДЁГОТЬ поговорила с одним из них

Проект «Аудитория Москва» открывается 16 сентября в Белых палатах (Пречистенка, д. 1). В 15 часов состоится дискуссия о самокритичных институциях, в 19 часов — вернисаж. Кураторы проекта — Екатерина Дёготь, Иоанна Мытковска и Давид Рифф. Збигнев Либера показывает на выставке свою серию фотографий о современной Москве. Он выступит в «Аудитории Москва» 24 сентября в 17 часов.— Ты, как художник, связан с андеграундной польской сценой эпохи позднего коммунизма. Каким тебе видится переход этой сцены к современной институциональной «нормальности»? Что было утрачено и чего удалось добиться?

Читать!

— Твои работы в европейском контексте воспринимаются как чрезвычайно радикальные и провокативные. Но скажи, это еще возможно — быть радикальным художником в 2011 году? Можно ли еще к этому стремиться и как этого достичь? Или все-таки «критическое» или «подрывное» — более подходящие слова для характеристики современного художника и его искусства?

— Теоретически рассуждая, быть радикальным еще возможно, но что это значит сегодня, не вполне ясно. Иногда это гораздо лучше удается на билбордах, и это всегда неплохо прокатывает в Венеции. Наша деятельность в Польше в 80-е и 90-е годы называлась «критическим искусством», и определенно сейчас я должен признаться в некотором разочаровании. Мы несколько иначе представляли себе тот путь, которым в итоге пошли, в наших мечтах он был каким-то другим. В любом случае те стратегии, которые мы тогда использовали, сегодня уже не годятся. Нужно изобрести новые стратегии — может быть, новой позитивной критической утопии?

— Какой ты видишь свою роль — как художника — в обществе? Чувствуешь ли ты потребность в более широкой аудитории, нежели привычная художественная тусовка?

— На первый вопрос: думаю, я узкий специалист по визуальной культуре. И на второй: я вполне удовлетворен той аудиторией, которая у меня есть. Моя последняя выставка в Варшаве собрала 25 тысяч человек, а во Вроцлаве — 15 тысяч, что очень много для выставки современного искусства в Польше.

— Ты, конечно, делал это уже сто раз, но не мог бы ты вкратце объяснить, что ты хотел сделать с помощью Lego и чего точно не хотел?

— Ответить на этот вопрос не так просто, как кажется. Прежде всего, художник не владеет интерпретацией своей работы. Более того, художник не обязательно знает или полностью сознает, что он делает. Возможно, он или она делает нечто, чтобы узнать это? В 1996 году, когда я еще работал над проектом, он был для меня очередной работой из большой серии «Корректирующие устройства» (Correcting Devices). Серии устройств, лекарств, игрушек и т.п., дизайн которых обнаруживает заложенную в них воспитательную функцию. Меня интересовали механизмы обучения, социализации и т.д. — отчасти под воздействием книг Мишеля Фуко. Lego было задумано как очередная работа в этой серии, обращенная в большей степени к общественным отношениям, поскольку именно для этого Lego и придумано. Сперва я думал о какой-то охранительно-подавляющей архитектуре типа здания фабрики, больницы, школы или военного лагеря. Затем я осознал, что это должен быть концентрационный лагерь. Lego и концентрационный лагерь — два примера схожей рациональности, основанной на прямом угле. И, конечно, это была очередная моя работа о воспитании. Короче говоря: что, если вместо привычного нудного воспитания предложить игру? Примерно как древние греки использовали театр, чтобы достичь катарсиса. Позже один немецкий журналист написал, что, чем ставить монумент Холокосту, лучше бы компания Lego начала такие кубики производить. Но как бы то ни было, любой, кто осмеливается затронуть тему концентрационного лагеря, даже не исторического, а вообще, как в моем случае, должен понимать, что рано или поздно он столкнется с историей Холокоста с большой буквы. Согласно традиционной доктрине, Холокост «неописуем» и «невообразим», что означает, что никому не дозволяется его описывать и воображать. Особенно в картинках. Изображения очень часто воспринимаются как часть преступления. Большинство фотодокументации того периода сделано убийцами. Это, к сожалению, замораживает эту тему вообще.

Я помню одну конференцию, организованную Фондом Аушвица в Брюсселе, где в течение двух дней в полемике почти каждый цитировал знаменитую фразу Адорно о том, что «поэзия невозможна после Холокоста», что искусство не может эту тему затрагивать. И затем во время моей презентации и показа слайдов люди начали кричать, требовать объяснений, и так продолжалось весь следующий день и затем до самого конца конференции. Это мне очень напомнило знаменитые описания футуристических вечеров начала ХХ века. Никак не ожидал, что вживую увижу нечто подобное.

Сейчас, спустя пятнадцать лет, я думаю, что моя работа помогла разрушить табу. Появились новые мыслители — Эрнст ван Альфен (Ernst van Alphen), например, или Диди Хуберман (Didi Hubermann), в последней книге которого всего четыре оригинальных фотографии, сделанные людьми из зондеркоманд, работавшими вокруг крематория в Аушвице; и эти выдающиеся фотографии только подтверждают силу изображения и его документальную ценность. В любом случае сейчас, особенно после большой выставки «Отражая в зеркале зло» (Mirroring Evil) в Еврейском музее в Нью-Йорке, и с тех пор, как у них есть в коллекции эта моя работа, она воспринимается как искусство о Холокосте глазами второго поколения из перспективы послевоенного поколения. Фокус здесь смещен с жертв на эксплуататоров. Эта работа поднимает общий вопрос о том, до какой степени нацизм извратил большинство явлений человеческой жизни, связанных с понятием семьи, детства и т.д. Вот такова вкратце история восприятия работы «Концентрационный лагерь Lego». И поскольку она политически живая, она все еще рождает вопросы, которые в конце концов и определяют ее. Например, только что один очень важный немецкий директор очень важной немецкой институции, работающей над выставкой, задавал вопрос о юридической законности этой работы.

— Ты считаешь себя политическим художником? Согласился бы ты, что сейчас в карьерном плане непростые времена для «эстетически ориентированных» художников, которые не работают напрямую с политическими темами? Или дело обстоит ровно наоборот? Существует ли такое противопоставление — политическое vs. поэтическое?

— На самом деле я сделал лишь несколько прямо политических работ. Например, серию «Мастера». Я прекрасно сознавал, что делаю и что я на поле битвы. При помощи мощного пиара внимание медиа было привлечено к богатой частной галерее, и я там представил широкой публике группу художников 70-х — Анастазия Вишневского (Anastazy Wiśniewski), Яна Швидзинского (Jan Świdziński), Анджея Партума (Andrzej Partum), КвиКулик (KwieKulik — Zofia Kulik I Przemysław Kwiek), которые в те времена были забыты и, я бы даже сказал, отвергнуты польской историей искусства. Во время выставки вышла серия статей, вскоре после этого молодые искусствоведы начали копать вокруг и опубликовали много статей, книг и большой альбом (Polish Art of the 70's; Łukasz Ronduda and Piotr Uklański). На мое удивление, это сработало даже за границей. В Дрездене прошла конференция «Механизмы забвения» (Mechanisms of forgetting), вдохновленная «Мастерами». Сами работы попали в музейные коллекции, и даже искусствовед Петр Пиотровский пишет сейчас о Партуме или Вишневском. Вот что значит действительно политически эффективная работа. Существует политика искусства, которая, как я ее понимаю, направлена на то, чтобы сделать видимыми вещи, которые невидимы на большой официальной картине реальности. Ведь определенная картина реальности так или иначе встроена в наш ум. Изменить эту картину, показать невидимые в ней вещи — это и есть политика искусства. Все может быть фактором политических изменений. Все является политическим, поэтому даже работа, которую ее автор не считал политической, может быть воспринята как политическая. Никогда не знаешь, что может стать революционной искрой. Поэтическое может стать политическим. Из этой перспективы, конечно, наименее политическое — это то, что имеет дело с политическими темами, как они появляются в медиа. Потому что так ты делаешь именно то, что они хотят от тебя. И картинка остается нетронутой.

— В твоей преподавательской практике какой самый важный совет начинающим молодым художникам?

— Я хотел бы сказать, что нет ничего универсального, общего. Каждому нужен свой совет. На самом деле, я люблю слушать их мысли.

— Твоя серия «Позитивы», на мой взгляд, один из самых умных из когда-либо созданных комментариев на тему цифровой культуры. Как ты относишься к «новым медиа» в искусстве — компьютеру, видеоиграм, технологиям 3D и т. д.? Видишь ли ты в этой сфере и языке возможность для художника сделать значимое высказывание? Или тут есть опасность раствориться в индустрии массового развлечения?

— Я не особенно под чарами технологий, это определенно не то место, где рождается искусство. Но технологии иногда помогают — или по крайней мере делают вещи легче.

— Каков секрет международного успеха современного польского искусства? Почему польские художники не испытывают чувства изоляции, как другие восточно-европейские (и русские) художники, которые все время жалуются на это? И почему, несмотря на это, ты однажды в своей жизни решил стать кочевником?

— Секрет — существование модернизма в Польше в коммунистические времена. Подъем в 80-е и 90-е годы после взрыва в 70-е. Правильно ориентированные, активные кураторы/галеристы международного ранжира. Что касается нашего образа жизни, который мы ведем с Мариолой Пшиемской (Mariola Przyjemska), художницей и моей подругой... я просто хотел сказать, что я никак не связан с этим, но это не вся правда. Конечно, связан. Сейчас мы можем жить за счет своего искусства и можем себе позволить жить в любом месте в Евросоюзе. Все началось в 2006 году с моей серьезной болезни, у меня была операция, я провел две недели в больнице. Потом врач сказал, что мне следует изменить образ жизни, и это помогло принять решение. Первый год мы провели в Греции, а затем переехали в Прагу.

— Какое у тебя впечатление от посещения Москвы в июне?

— Для меня, как для польского парня, слово «Москва» всегда звучало немного устрашающе: столица империи зла, КГБ, мумия Ленина, и т.д. Наконец, гигантский мегаполис. Прошли годы, и около десяти лет назад я здесь впервые побывал. Все, что помню, это трафик, закипевший двигатель в моем такси на шоссе и чувство холода. Сейчас все было по-другому, и я другой. В этот раз я чувствовал здесь странное родство даже с языком — вероятно, из-за Чехии.

Читать!

Москва — Варшава, август 2011

Ссылки

КомментарииВсего:1

Комментарии

-

Жорж Диди-Юберман

- 29.06Московская биеннале молодого искусства откроется 11 июля

- 28.06«Райские врата» Гиберти вновь откроются взору публики

- 27.06Гостем «Архстояния» будет Дзюнья Исигами

- 26.06Берлинской биеннале управляет ассамблея

- 25.06Объявлен шорт-лист Future Generation Art Prize

Самое читаемое

- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 36657462

- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 9868107

- 3. Норильск. Май 1307263

- 4. ЖП и крепостное право 1122588

- 5. Самый влиятельный интеллектуал России 911003

- 6. Не может прожить без ирисок 861673

- 7. Закоротило 843228

- 8. Топ-5: фильмы для взрослых 803637

- 9. Коблы и малолетки 776170

- 10. «Роботы» против Daft Punk 694316

- 11. Затворник. Но пятипалый 529048

- 12. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 457040