Художники втягиваются в тоскливое соревнование за продвижение вверх, за репутацию, которая переводится в карьеру/капитал.

Комментариев: 2

Просмотров: 16472

Школа – это фабрика. О политике образования и трафике в фотографии

Классический текст главного теоретика современной фотографии АЛАНА СЕКУЛЫ, написанный еще в 1980 году, более чем актуален сегодня

ОДИН

В своих рассуждениях я хочу обратиться к проблематичному пересечению «высшего» образования и «культурной индустрии» в развитом капиталистическом обществе1. Подозреваю, что как представители общества мы с вами

Читать!

В «развитом» мире школа и медиа играют огромную роль, навязывая свой авторитет каждому, трансформируя и вытесняя более традиционные, патриархальные авторитеты эпохи феодализма и предпринимательского капитализма, связанные с религией и семьей.

Всеобщее образование и масс-медиа — необходимые порождения корпоративного капиталистического порядка, и появились они лишь в конце XIX — начале XX века. В США десятилетие после Первой мировой войны ознаменовалось триумфом новой национальной «деловой» культуры, воспроизводящейся благодаря обязательному образованию и распространяющейся средствами массовой печати, радио и кино.

Все их усилия были направлены на то, чтобы превратить людей в разобщенных «частных индивидов», в массе своей мотивированных картинами потребления, то есть ликвидировать все иные возможные формы социальных связей, обусловленные полом, расовым, этническим или классовым происхождением.

Чемпионы корпоративного либерализма вели нас к убеждению, что образование и медиа — это инструменты свободы. Соответственно, эти институты, делающие знание и восходящую социальную мобильность общедоступными, позволяя каждому индивиду достичь своих собственных пределов, рассматриваются как воплощение демократических обещаний Просвещения. Эта идеология скрывает функцию неустанной и безжалостной сортировки, исполняемую школой и медиа. Оба института служат легитимации и воспроизводству жесткой иерархии властных отношений, прокладывая индивидам путь в комплексное общественное разделение труда, предлагая нам винить в своих неудачах только самих себя. Школа и медиа эффективно доставляют большинство людей на территорию культуры и экономики, которые им неподвластны; таким образом они выступают в качестве тех механизмов, посредством которых «просвещенное» меньшинство проницательно обеспечивает подавление шума большинства2.

Школа и медиа в основе своей — дискурсивные институции, места, где дискурс оказывается в центре символической силы, символического насилия. Между учителем и учеником, между говорящим и его аудиторией устанавливаются отношения коммуникации, в которых первый выступает поставщиком официальной «правды» и устанавливает институциональную власть над вторым. Студенты по статусу сводятся к пассивным слушателям, а не к активным субъектам знания. Практически всегда сопротивление ограничено лишь возможностью отстройки. Доминирование обусловлено монологом, «разговором», в котором одна сторона называет другую и руководит ею, тогда как другая слушает — почтительно, послушно, или, возможно, возмущенно, переполняясь гневом. Когда полностью подавленный слушатель начинает говорить, он говорит усвоенным голосом учителя. Такова динамика всех расовых, гендерных и классовых притеснений. Вся доминирующая власть функционирует семиотически через называние другого — подчиненного, зависимого, неполноценного человеческого существа, лишенного знаний и поддержки учителя. Безусловно, такой порядок может быть свергнут — дискурс доминирования обретает свое диалектическое противоречие в дискурсе и практике освобождения. Так же как дом, фабрика, тюрьма и городские улицы, школа и медиа являются местами интенсивной, хоть часто и скрытой, ежедневной борьбы, в которой язык и власть неразрывно связаны3.

Большинство из тех среди нас, кому удалось стать профессионалом в транспортировке слов и образов (художники, писатели или учителя), в неравных и конкурентных условиях участвует в символической привилегии, располагающей нас над остальным населением, безмолвным и не имеющим голоса. Эта роль культурного рупора обычно разделяет привилегии и удостоверение своего собственного статуса со статусом своего начальства и работодателя, хотя предполагается, что культура существует для всех, либо ради самой себя. Возникает противоречие между бюрократической и профессиональной организацией всей культурной работы и мифологией культуры, которая, как двуликий Янус, предполагает существование массовой культуры, популярной и демократичной, в полемике с высокой элитарной культурой, этакой беседой гения со знатоком на Олимпе. Но высокая культура все быстрее превращается в не что иное, как более специальный и надменный вариант массовой культуры, чья аудитория — высший класс и прослойка посредников в лице профессионалов и менеджеров (в особенности, тех, кто занимается культурой). И в Сохо, и в Голливуде торжествует система звезд: вся культура оборачивается известностью, вопросом экспозиции4.

Но художники и интеллектуалы не контролируют взаимосвязанный аппарат культуры и образования. Они все больше становятся функционерами и наемными работниками корпоративных и государственных институций — прежде всего, в качестве преподавателей и получателей грантов. Идеология автономного профессионализма служит легитимации и защите карьерных интересов, базируясь, особенно в случае преподавателей-художников, на глухом наследии романтического индивидуализма.

Хотя миф одиночного противостояния сохраняет свою искупительную идеологическую силу, художники вынуждены втягиваться в тоскливое соревнование за продвижение вверх, за видимость, репутацию, которая переводится в карьеру/капитал. Тот, кто отказывается в этом участвовать или терпит неудачу, оказывается официально невидимым и безгласным. (Мне приходилось слышать, как известный художник отзывался о своих менее известных коллегах как о слишком ленивых.)

Случай фотографии в этом отношении — особенно острый, поскольку в истории развития массовой культуры с ее необходимостью в индустриализации и пролетаризации массовой культурной работы фотография оказалась центральным медиумом. Доминирующий спектакль с его соблазнами потребления и авторитетными визуальными «фактами» не мог существовать без фотографии и фотографов. В истории нового искусства фотография решительно трактуется как расширяющийся пантеон независимых авторов; однако мы забываем, что большинство фотографов — работники «детали», создатели фрагментарных и неокончательных визуальных формулировок. Эти фотографии обретают более определенное значение по мере прохождения через бюрократически организованный и управляемый процесс монтажа. Иллюстрированный журнал — лишь один из примеров. Но даже такая «определяющая» кураторская выставка, как «Зеркала и окна» Джона Жарковского в Музее современного искусства (МОМА), может быть другим примером того же. Бюрократизированной высокой культуре нужно провозглашать независимый творческий дух, тогда как автономия художника функционально разрушается.

Если школа — это фабрика, то отделения искусства — это промышленные парки, в которых креативный дух, как косметический кустарник или Muzak, все еще «жив». Фотографическое образование в основном предназначено людям, которые так или иначе станут работниками «детали». Признание как художники обретут лишь немногие выпускники самых престижных художественных школ и академий. Несмотря на это в преподавании истории медиума на всех уровнях высшего образования, даже в двухлетних колледжах, господствует идеология «авторства».

Читать!

Так, большинство из нас, занимающихся преподаванием или искусством или идущих в школу, чтобы заниматься преподаванием или искусством в будущем, вынуждены признать, что в игре на победителя необходимы проигравшие. Кто-то принимает это условие с крепкими нервами социодарвиниста; кто-то делает вид, что это не так, и тем не менее пытается выжить. Но мы могли бы взяться за работу над новыми методами образования и культуры, основанными на борьбе за социальное равенство.

___________________

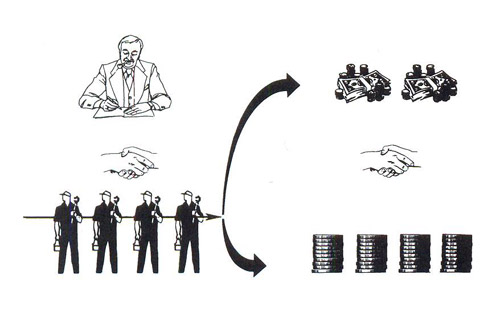

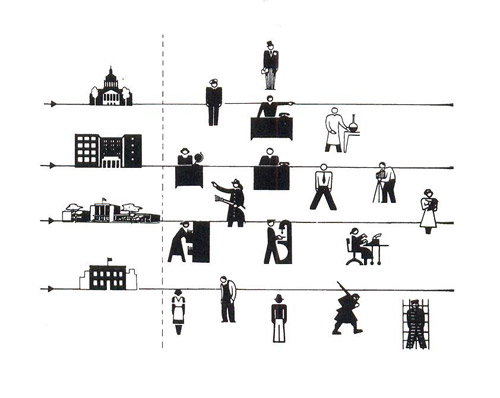

1 Текст впервые опубликован здесь: Exposure 15: 3-4. — Winter, 1980. Позднее он вошел в книгу: Allan Sekula, Photography against the Grain, 1984. Приведенные в качестве иллюстраций графические композиции в выставочной версии этой работы в количестве семи графических панелей чередуются с последовательностью из 19 фотографий с подписями.

2 Для адекватного рассказа об упомянутых здесь явлениях, очевидно, потребовались бы целые тома. Из недавних, наиболее важных публикаций на ум приходят: «Труд и монопольный капитал» Гарри Бравермана (Harry Braverman, Labor and Monopoly Capital, New York, 1974) и «Рабочий контроль в Америке» Дэвида Монтгомери (David Montgomery, Workers' Control in America, New York, 1979) — работы об использовании т.н. «научного менеджмента», т.е. изоляции рабочих и росте специализации труда в борьбе корпораций за контроль над трудовым процессом; «Капитаны сознания» Стюарта Юэна (Stuart Ewen, Captains of Consciousness, New York, 1976) о росте потребительской культуры, движимой корпоративной рекламой; «Школьное образование в капиталистической Америке» Сэмюэла Боулса и Герберта Гинтиса (Samuel Bowles, Herbert Gintis, Schooling in Capitalist America, New York, 1976) об исторических отношениях между реформой образования и потребностями капиталистической экономики; «Америка по проекту» Дэвида Нобла (David Noble, America by Design, New York, 1977) о корпоративной роли науки и технологии, особенно об инструментализации высшего образования. Также здесь важны «Кто правит университетами?» Дэвида Смита (David N. Smith, Who Rules the Universities?, New York, 1974), «Образование черных » Аллена Балларда (Allen B. Ballard, The Education of Black Folk, New York, 1973) и труднодоступный текст Newt Davidson Collective — Crisis at CUNY, New York, 1974.

3 Важное диалектическое понимание образовательного процесса в его господствующих и освобождающих формах проводит Пауло Фрейр в своей «Педагогике угнетенных» (Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed, New York, 1970). Его анализ крестьянских обществ убедительно транслирован Айрой Шором в опыт американского студенчества из рабочего класса (Ira Schor, Critical Teaching and Everyday Life, Boston, 1980). Чрезмерно теоретическая, но ценная попытка создать «теорию символического насилия» в педагогической среде предпринята в «Репродукции» Пьера Бурдье и Жан-Клода Пассерона (Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Reproduction, London, 1977). Среди самых ясных изложений радикальной трансформации возможностей образования, что мне довелось читать, — эссе Адриенны Рич «К женоцентричному университету» (Adrienne Rich, Toward a Woman-Centered University // On Lies, Secrets, and Silence, New York, 1979), за указание на которое я благодарен Салли Штейн.

4 Есть нечто говорящее в самом названии журнала, где было впервые опубликовано это эссе. Exposure («Экспозиция») был основан в 1964 году как форум для преподавателей фотографии. Основанный в 1953 году журнал Aperture («Отверстие»), напротив, предполагал практику фотографии как Искусства, объединяющую небольшой и замкнутый круг людей вокруг гуру Майнора Уайта. Оказаться в этом кругу можно было лишь через минимальное отверстие диафрагмы (f/64), подобное новозаветному «игольному ушку». Exposure вытеснил этот самоуглубленный эстетизм верой в профессиональную и назойливую рекламу, обращенную вовне — в духе середины 60-х, эпохи поп-арта и роста среднего профессионального образования. Впрочем, оба названия демонстрируют почтенную фиксацию на техниках и технологиях фотографии. Таким образом «апертура» объединяет технологизм со спиритизмом, а «экспозиция» — технологизм с зачатками реализованной в 1970-е фотографической системы звезд.

{-page-}

ДВА

С 1976 по 1979 годы я преподавал историю фотографии студентам-вечерникам в двухлетнем колледже, на одном из крупнейших фотографических отделений в США.

Читать!

Большинство моих студентов где-то работали — техниками, почтовыми служащими, электриками, работниками фастфуда, сварщиками, социальными работниками, школьными учителями, некоторые были матерями и домохозяйками. Среди слушателей курса было также несколько пенсионеров. У многих был любительский интерес к фотографии. Некоторые вечерники в шутку воспринимали происходящее в классе по аналогии с пропущенными из-за занятий телевизионными шоу. Часть студентов рассчитывала сделать карьеру в фотографии, тогда как большинство было озадачено, не уверено в избранном пути, понимая недостаточность такого двухлетнего образования. В целом приверженные фотографии студенты испытывали пустую гордость, полагая, что репутация их мастера ставит это отделение в разряд лучших. Тот факт, что преподаватели факультета выставляли свои работы на местном и национальном уровне, как бы подтверждал, что их студенты находятся на верном пути, хотя большей части студентов по завершении учебы предстояло стать «техниками» образа. Их обучение истории искусства было сахарной глазурью на торте, сделанном из колесиков и винтиков. Я пытался преподавать им другую историю фотографии, которая привлекла бы внимание к историческим корням этого противоречия. Из проблем, с которыми я столкнулся во время преподавания, и появилось это эссе.

Однажды меня попросили выставить что-то из моих фотографий в организованной студентами галерее. Ее пространство заинтриговало меня, но отнюдь не своими формальными характеристиками, а потому, что оно имело двойное назначение, соединяло в себе эстетическую и технико-педагогическую функции, а также служило местом для тусовки. При этом почти всегда на стены вешались работы уважаемых фотохудожников, сделанные в традиции изящной фотографии. При этом галерея была своеобразным фойе рядом с лабораториями, где преобладали чисто технические задачи. Я решил, что в таком пространстве необходимо осуществить нечто вроде внутренней критики — вопрошание (в лучшем случае, фрагментарное), которое от фотографического образования выходило бы к образованию вообще, а от него — к более общему и определяющему образовательную систему контексту политической экономики, а затем возвращалось бы назад — к непосредственному окружению, в котором учились и работали студенты. Радио top-40, которое обычно работало в галерее и лабораториях, я заменил магнитофонной пленкой с анти-фоновой музыкой, начиная с механически соблазнительного диско и заканчивая заунывной нью-вейв версией мятежного Summertime Blues, записанной Flying Lizards (очень специфическая ирония прибрежных регионов округа Ориндж Южной Калифорнии). Между этими композициями звучали вокальные номера, подчеркнутые громким тиканьем лабораторного таймера. Монотонный монолог повествовал о «гигиеническом пейзаже», о «фабриках, замаскированных под парки» и внезапно переходил в авторитарный голос самой институции: «Учитесь зарабатывать, работайте, не работайте, играйте, не играйте. На вас все смотрят, никто не смотрит на вас…»

Мои фотографии должны были противостоять характерному лиризму программной школьной фотографии с ее прославлением радостной встречи яркой индивидуальности студентов с окружением, объектами, инструментами и агентами знания: постриженными и затененными лужайками, препарированными лягушками, микроскопами и жестикулирующими профессорами. Я использовал резкую вспышку и неизменную точку съемки, подходящую для рационализированной, бюрократически организованной среды, которая пытается преодолеть себя и стать местом школьных удовольствий и самораскрытия. Мне казалось важным также противостоять доминирующему формализму и инаковости (otherworldliness) арт-фотографии, гегемонии маньеризма профессионализированного авангарда или тому, во что он превратился, превзойдя себя. Я хотел предположить, что искусство может критически работать с социальной почвой, на которой мы стоим, и говорить об опыте людей не в тех терминах, которые нам диктует индивидуализм. Этот проект включал разрыв с культом самодовлеющего визуального образа. Я не хочу сказать, что этот разрыв нуждается в возвращении к суровой позитивистской версии документальной фотографии, одержимой навязчивой идеей «факта», обернутого в либеральные гуманистические «ценности». Было бы ошибкой предполагать, что подписи или заголовки проясняют или вносят в эти фотографии социологическую достоверность. Слова и картинки вместе составляют работающее на разных уровнях изложение преобладающего влияния образования на студентов. Хотя меня здесь скорее убеждает правило, нежели исключение, запечатленные фотографией моменты в работе отнюдь не являются доказательством железного детерминизма. Я не могу ничего утверждать об опыте, амбициях и будущем студентов и преподавателей, которые позировали мне. Их серьезные взгляды свидетельствуют скорее об осторожности — короткое взаимодействие, выхваченное из потока привычных дел, не давало мне времени на объяснения. Представители администрации в большинстве считали, что фотограф — скорее журналист, нежели критик или их коллега. Студенты с понятной неохотой принимали облик «счастливых учеников», и я их не уговаривал.

Я прекрасно понимаю, что этот проект нарушает обычное разделение задач, которое требует, чтобы фотограф ограничил свою деятельность полем визуального и культивировал эстетические эффекты. Это разделение обусловлено принципом «или-или», который предполагает, что либо ты делаешь картинки, которые выражают эмоции и обращаются к эмоциям зрителя, либо ты пишешь, обращаясь к интеллекту. Но ни слова, ни картинки не обладают исключительно тем или иным «даром»: это разделение — триумф специфической буржуазной психологии и философии, обусловленной жестким разделением умственного труда в культурной индустрии.

ТРИ

Восхваление по заказу правящего класса универсального художественного образования, базирующегося на «четырех R» в реформированной и прошедшей косметический ремонт системе обучения, должно быть поставлено под вопрос, когда тот же правящий класс одновременно содействует сокращению образования5. Что значит поддерживать массовое смещение внимания в образовании на развитие эстетических факультетов, когда функциональный процент грамотного населения падает? Этот план прочитывается как технократическая перверсия освобождающей педагогики, которую воображал немецкий поэт-романтик Шиллер в 1793 году в своих письмах «Об эстетическом воспитании человека»6. Эстетизм, поощряемый культурной бюрократией 1980-х, запинается на необходимой интеграции с критическим сознанием.

Читать!

1980

___________________

5 См.: David Rockefeller, Jr., chairman, Coming to Our Senses: The Significance of the Arts in American Education—A Panel Report, New York, 1977. Збигнев Бжезинский, впоследствии директор Трехсторонней Комиссии и советник по национальной безопасности в администрации Картера, оставил зловещие замечания о спроектированной «демократии», в основу которой положена не возможность народа влиять на политику, а «автономия индивидуального самовыражения»: Daniel Bell, ed. Toward the Year 2000: Work in Progress // Daedalus, Summer 1967, p. 687.

6 Friedrich Schiller. On the Aesthetic Education of Man, trans. Reginald Snell, New York, 1977. См. также: Herbert Marcuse. The Aesthetic Dimension // Eros and Civilization, Boston, 1955.

Перевод с английского Екатерины Лазаревой

Ссылки

КомментарииВсего:2

Комментарии

-

Какая все-таки гадость это ваше заливное левачество! "Подавление, эксплуатация, капитализьм..." - когда уже заливать надоест?

-

Социология, эмбриология, детерменизм, коммунизм, капитализм, медиумы, кураторы, лекторы, трибуны, демагоги (друзья народа в переводе) фотографировать-то умеем? Анализировать изображение умеем???

- 29.06Московская биеннале молодого искусства откроется 11 июля

- 28.06«Райские врата» Гиберти вновь откроются взору публики

- 27.06Гостем «Архстояния» будет Дзюнья Исигами

- 26.06Берлинской биеннале управляет ассамблея

- 25.06Объявлен шорт-лист Future Generation Art Prize

Самое читаемое

- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 3444080

- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 2340529

- 3. Норильск. Май 1268325

- 4. Самый влиятельный интеллектуал России 897638

- 5. Закоротило 822050

- 6. Не может прожить без ирисок 781788

- 7. Топ-5: фильмы для взрослых 758320

- 8. Коблы и малолетки 740739

- 9. Затворник. Но пятипалый 470831

- 10. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 402843

- 11. «Рок-клуб твой неправильно живет» 370310

- 12. Винтаж на Болотной 343182