После конца историцизма можно говорить о современности, о настоящем сколь угодно долго, будучи уверенным, что эта современность никогда не завершится.

Прежде революции совершались, чтобы освободить человечество от прошлого. БОРИС ГРОЙС считает, что сегодня революции совершаются, чтобы дать людям свободу переписать свое прошлое

Недавно в голландском городе Утрехте, в Центре современного искусства BAK, состоялся масштабный трехдневный конгресс (именно конгресс, а не просто научная конференция или дискуссия) под названием «Бывший Запад». Название, отсылающее к выражению «бывший Восток», которым описывают страны бывшего соцлагеря, указывает на цель этого большого исследовательского проекта: определить идентичность так называемого Запада сегодня, когда один Восток (социалистический) к нему присоединился, а другой (исламский) в значительной мере инфильтрировался в него.

Конгресс в Утрехте был только первым из многих. Мы еще расскажем о нем подробно, видеозапись его можно посмотреть на сайте BAK, а пока начинаем знакомить вас с некоторыми докладами, которые были в Утрехте прочитаны.

Говорить о «бывшем Западе» означает задаться вопросом, каким образом и до какой степени Запад изменился после окончания холодной войны. В случае бывшего Востока перемены очевидны: страны бывшего СССР, Китай и Восточная Европа были социалистическими, а стали капиталистическими. В результате холодной войны Восток принял западную экономическую и политическую систему. Таким образом, в Западе можно видеть исторического победителя в холодной войне. Есть, однако, одна проблема с этой победой. А именно: не видно никого, кто мог бы вручить приз победителю. Читать!

В самом деле, холодная война вовлекла весь мир в объединительную, тотализирующую историческую драму. Противники в этой войне не разделяли идеологии друг друга, но у них была одна история на двоих и одинаковые критерии исторической победы. Обе системы присягали технологическому прогрессу, благоденствию масс, интернационализму и политическому и экономическому соучастию — даже если средства достижения всего этого виделись ими по-разному. Холодная война была на самом деле огромным морозильником, в котором почти на полвека заморозились историцистские идеологии XIX века, в особенности либерализм и марксизм. Историцизм — это продукт Просвещения и секуляризации: он заменил божественное правосудие правосудием историческим. Всемирная история превратилась во всемирный суд (Die Weltgeschichte ist das Weltgericht, как сказал Шиллер). Обе стороны в холодной войне полагали, что делят одну и ту же Историю, и готовы были принять ее будущий вердикт как проявление высшего правосудия — подобно тому, как несколькими десятилетиями раньше этот вердикт пришлось принять другим историцистским идеологиям, фашизму и национал-социализму.

Во время холодной войны гегемонистом была сама эта война, а не та или иная страна или система. Событие принудило каждого играть в нем определенную роль, занять определенное место на сцене, на которой разыгрывалась эта всеохватная драма. Каждый тогда был коммунистом, прокоммунистом, антикоммунистом либо антиантикоммунистом. Каждый был справа или слева. И, конечно, быть нейтральным, занять позицию в центре или вообще ни к чему не присоединиться означало участие в той же самой драме. Жизнь во время холодной войны была жизнью в проекте, направленном к историческому будущему — даже если время от времени это будущее виделось возвратом идеализированного исторического прошлого. Это было время прогрессивных или реакционных проектов и радикальных либо умеренных методов их осуществления. И все участвовавшие в этих проектах надеялись на их будущую реализацию, ожидали от будущего подтверждения валидности этих проектов — и в то же время опасались возможности их окончательного исторического поражения. Однако поскольку в ледяной атмосфере холодной войны все эти проекты неким образом блокировали друг друга и оставались подвешенными, замороженными, — переход от прошлого к будущему так и не осуществился.

Можно было ожидать, что после того как мировую историю вынут из морозильника холодной войны, она потечет вновь. Однако мы, конечно, знаем, что, если нечто вынуть из морозильника, оно в конце концов потечет — только не в одном направлении, а сразу во всех. Сегодня, после экспансии НАТО и ЕС в Восточной Европе, возникает впечатление, что коммунизма на самом деле вообще не было, что это был лишь временный перерыв в «нормальном» историческом развитии восточноевропейских стран — перерыв, который, как только он прекратился, не оставил иных следов, кроме потребности наверстать упущенное время. С этой точки зрения коммунизм снова видится — как когда-то написал Жак Деррида — призраком коммунизма, тенью, которая в определенный момент просто растворилась в воздухе.

Причины этого исчезновения очевидны: конец холодной войны был концом универсальной мировой истории и моментом ее растворения в партикулярных национальных историях. Но такой вещи, как «коммунистическая нация», не существует: коммунизм по определению интернационален и как раз даже антинационален. В этом, кстати, ключевое различие между коммунизмом и фашизмом, или национал-социализмом. Фашизм определяет себя в системе национальных государств как событие в исторической жизни определенной нации. Именно поэтому фашизм занимает фиксированное и неуничтожимое место в историографии, рассказывающей историю этой нации. Но коммунизм видел в качестве протагониста своей истории новое, глобальное, транснациональное коммунистическое человечество, которое, впрочем, так и не появилось — или, скорее, растворилось одновременно с коммунизмом. Событие коммунизма утратило своего исторического субъекта, протагониста, которому принадлежала история. Соответственно, теперь для историографий бывших коммунистических стран Европы — историографий, в основном националистически ориентированных, — стало типичным видеть коммунизм в качестве всего лишь идеологического фасада для русского империализма. Этот взгляд разделяют и европейские левые, которые склонны рассматривать советский государственный социализм не как воплощение коммунистического идеала, но как его предательство. В то же время современное Российское государство видит себя совершенно новой политической единицей, возникшей на руинах Советского Союза — или, скорее, символом возрождения русской нации, чье историческое развитие было прервано и искажено советским порядком.{-page-}

Вот почему Vergangenheitsbewältigung (преодоление прошлого) коммунизма — по аналогии с проработкой фашистского прошлого — так и не происходит: нет субъекта, который мог бы взять на себя ответственность за коммунистическое прошлое, как бы его ни оценивать, положительно или отрицательно. Национальные государства, возникшие после окончания холодной войны, включая Россию и Китай, так переписали свои официальные исторические нарративы, в том числе и сам нарратив холодной войны, что коммунистический период в этих нарративах теперь предстает неудачным эпизодом в историческом развитии государственности — идеологические призраки коммунизма полностью изгнаны. Согласно этим новым нарративам, холодная война закончилась не поражением этих государств, но их национальным возрождением. Да и в самом деле — ни Россия, ни Китай сегодня не выглядят историческими неудачниками.

Это заставляет задуматься: что, собственно, означает быть «бывшим», что, например, означает «бывший Восток» или «бывший Запад»? Запад или Восток могут быть бывшими, только если они сохранили свои идентичности в неприкосновенности во время изменения своего «бывшего» состояния к нынешнему. Но это очевидным образом не так. По крайней мере, восточноевропейские страны не хотят определять свое прошлое как коммунистическое. Но готовы ли западноевропейские страны определять свое прошлое в качестве антикоммунистического — и современность в тех же терминах? Порой кажется, что по крайней мере некоторые западные интеллектуалы предпочитают видеть Запад в качестве единственного места, где утопии еще есть где развернуться. Многие на Западе рады, что после окончания холодной войны коммунистическая идея вернулась с холода, вернулась из сибирской ссылки и нашла себе место в более благоприятном средиземноморском климате.

Сегодня ясно, в чем заключается конец истории. История заканчивается, когда она перестает быть бывшей историей, когда она перестает быть прошлым субъекта. Постисторический субъект не может быть более призван к суду мировой истории, потому что он просто уходит из истории, оставляя ее позади. Может быть, в этом случае лучше говорить не о постисторическом, а о метаисторическом субъекте. Последний отвергает любое «объективное» описание своего собственного прошлого, за которое он, как предполагается, должен взять историческую ответственность. Он отрицает всякий исторический нарратив, протагонистом которого мог бы считаться. Напротив, метаисторический субъект пишет свою версию прошлого — подобно тому, как исторический субъект воображал и пытался реализовать будущее. Сегодня мы вольны поместить себя вне истории, так, что это даст нам возможность переписать наше собственное историческое прошлое — и не рассматривать никакое «объективно» написанное прошлое как наше собственное, как наши бывшие исторические условия. Прошлое становится артефактом, произведением искусства.

Если теперь вернуться к «Концу истории» Фукуямы, то можно заметить, что стратегия аргументации в этой книге совершенно неоригинальна — она повторяет в сверхупрощенной и даже вульгаризованной форме аргументацию, которая была раньше развернута Александром Кожевым в его «Лекциях по “Феноменологии духа” Гегеля», которые он читал в Париже в 1933—1939 годах. Эти лекции сделали Кожева знаменитым и оказали большое влияние на многие позднейшие фигуры французской мысли — в частности, на Жоржа Батая и Жака Лакана, которые оба были учениками и близкими друзьями Кожева. Центральным понятием в кожевской интерпретации гегелевской философии было именно понятие конца истории. Здесь, разумеется, не место входить в детали кожевского прочтения «Феноменологии духа». Однако я бы хотел кратко пояснить понятие «конца истории», как оно вводится Кожевым, поскольку это понятие кажется мне полезным для понимания современного состояния мира, и в особенности — современного состояния искусства.

Кожев полагает, что люди отличаются от прочих живых существ тем, что обладают не только материальными желаниями, которые могут быть материально удовлетворены, но также и дополнительным, скажем, нематериальным желанием быть желанным другими — «желанием желания». Именно это «желание желания» продвигает нас в историю, производит историческое действие. Историческое настоящее — это арена страдания и жертвы, включая самопожертвование, которые совершаются во имя будущего, с целью достичь любви и восхищения будущих поколений. В то же время подлинно историческое действие может быть вознаграждено признанием и восхищением, только если это свободное, суверенное действие. Вот почему борьба за историческое признание внутренне связана с борьбой за личную суверенность.

Для Кожева высшим — и на самом деле единственным — средством, которым «желание желания» может быть удовлетворено, является революция. Ведь революция освобождает человечество от его собственного прошлого — и каждое человеческое существо — от места, приписанного ему традицией. В этом смысле революция вовсе не освобождает некие этнические и культурные идентичности от непризнания и подавления; скорее она освобождает людей от их этнических и культурных идентичностей — и только уже в силу этого освобождает и от внешнего подавления. Как сказал бы Гегель, благодаря истории войн и революций человечество an sich («в себе») становится человечеством fuer sich («для себя»), субстанция становится субъектом. Все, что до революции стабильно предопределяло модус существования человека, после революции становится необязательным, становится делом свободного выбора самого человека. Революция — это не реализация возможностей, но создание возможностей — включая и возможность постреволюционной, суверенной апроприации предреволюционного прошлого. Что означает возможность контрреволюции.

Кожев полагал, что уже Французская революция, и в особенности фигура Наполеона маркировали конец истории. Ведь после Французской революции Наполеон стал свободен в использовании традиционных символов власти по своей собственной воле. Эта высшая свобода апроприации означающих традиций, опустошенных революцией, свобода, реализованная Наполеоном, кладет истории конец, поскольку желание суверенности и признания оказывается осуществлено. Кожев, конечно, видел, что эта свобода была реализована на всей планете, но он был уверен, что распространение конца истории по всему миру было лишь вопросом времени. В этом смысле Кожев видел в итальянском фашизме, немецком национал-социализме или советском или китайском коммунизме только промежуточные станции этого распространения конца истории, которое само в себе уже историческим процессом не было. Можно быть уверенным, что сегодня такой промежуточной станцией нам показался бы и политический ислам.

Согласно Кожеву, распространение конца истории приводит к возникновению универсального и гомогенного государства, в котором каждый гражданин признается суверенным. Эхо этой надежды также можно найти в книге Фукуямы. Однако кожевское видение конца истории вовсе не является оптимистическим — напротив. Кожев верит, что именно желание желания, желание суверенности и признания производит человеческое как таковое. Это желание, говорит он, является антропогенным. И в момент, когда это желание полностью удовлетворено (это означает конец человеческой истории), человек снова становится животным. Он становится животным, потому что это единственное определение человеческого, которое не может быть уничтожено никакой революцией: по Кожеву, человек не может обрести суверенность в обход своей животности. Вот почему из истории можно просто уйти в ее конце, или, точнее, в середине: в человеке всегда остается внеисторическое животное начало. И этот неисторизируемый остаток животности собирает все подавленное, исключенное и забытое в истории.

В этом смысле человеческая история слегка иронична: она ведет человечество от его изначально животного образа существования назад к тому же животному модусу существования, но только теперь безо всякой надежды преодолеть его. Кожевское видение человеческой истории в качестве пути от животности к животности оказало влияние на биополитическое мышление последних десятилетий. Я имею в виду биополитические тексты Фуко, но в первую очередь тексты Джорджо Агамбена, которые в этом отношени строго следуют Кожеву — особенно в книге Агамбена «Открытое. Человек и животное», в которой он рассматривает воздействие постисторического слома на антропогенную машину.

Однако позднее Кожев изменил свой взгляд на постисторическое состояние. Эта перемена проявилась в развернутой сноске, которую Кожев написал в начале 1960-х годов для второго издания его гегелевских лекций. В этой сноске Кожев утверждает, что поездки в США и СССР, которые он предпринял в 1950-е годы, показали ему, что между противниками в холодной войне не было настоящих культурных различий: американцы, как он пишет, показались ему «разбогатевшими советско-китайцами», а русские и китайцы — «бедными американцами, впрочем вступившими на путь быстрого обогащения». А далее Кожев пишет, что «настоящее Соединенных Штатов — это прообраз “вечного настоящего” всего человечества. Так, возвращение Человека к животному представилось мне уже не возможностью в будущем, но действительностью в настоящем» (Александр Кожев. Введение в чтение Гегеля. Лекции по «Феноменологии духа», читавшиеся с 1933 по 1939 г. в Высшей практической школе. Перев. с фр. А.Г. Погоняйло. СПб., Наука, 1993, с. 540).

Но если American way of life показался Кожеву полным возвращением к животности, его поездка в Японию открыла ему совершенно другую перспективу на модус постисторического существования. Этот другой модус характеризуется способностью человека жертвовать собой ради чистой формы, а не ради исторического содержания. Очень по-гегелевски Кожев полагал, что человечество определяет себя через способность отрицать все реальное — отрицать мир как таковой. Исторически человечество отрицало мир как он есть, во имя будущего, грядущего, утопического мира. Но японская культура, как полагал Кожев, показывала, что можно отрицать мир как он есть, и без такой надежды.

Кожев иронически называет такое отрицание мира без надежды на будущее чистым снобизмом. Однако в других текстах Кожева, например в его тексте о Кандинском, (само)пожертвование во имя чистой формы описывается как подлинно артистический жест. И Кожев пишет, что надеется, что мир будет двигаться в сторону японизации, а не американизации — так, что человечество будет держать дистанцию от животного начала.

Что бы ни думать об эмпирической стороне оценки Кожевым американской и японской культуры, нельзя упускать из виду его центральный теоретический тезис: в условиях постистории человек может стать либо животным, либо художником (или, возможно, сочетанием того с другим, как предлагал Батай, но я не могу сейчас вдаваться в детали этого). И я здесь утверждал бы, что по крайней мере мир современного искусства стал, в кожевском понимании, тотально японизированным. Ведь сегодня каждый художник не столько придает форму своей художественной продукции, сколько придает форму себе, превращает себя в свое собственное произведение. Поступая так, художник использует свое собственное прошлое, свою историю, свою культурную идентичность, чтобы создать эту форму, создать дистанцию с миром как он есть и с другими художниками.{-page-}

Таким образом, после конца истории желание признания не исчезает, но принимает другую форму. В условиях историзма XIX и ХХ веков человек был готов жертвовать собой во имя признания историей, будущими поколениями. Человек надеялся на такое признание — и боялся негативного вердикта суда мировой истории. Сегодня человек ищет признания не в будущем, но в настоящем, и ищет признания не за исторические действия, но за историческое прошлое. Мы хотим гордиться своим историческим прошлым, но, конечно, гордиться можно только тем, что создал сам. Как я уже говорил, историческое прошлое становится искусственным продуктом, произведением искусства — вместо того чтобы быть рамой, горизонтом практики, включающей практику художественную. То же можно сказать о культурной идентичности, которая, как предполагается, унаследована от прошлого — она тоже становится модусом художественного самодизайна, придания себе формы.

Сегодня художники не ставят себя в контекст исторического времени, не думают о себе как о фигурах перехода между прошлым и будущим, как это было в случае исторического авангарда. Скорее современный художник сравнивает себя в первую очередь со своими современниками — с другими художниками, разделяющими с ним или с ней время существования, — и позиционирует свою практику в этом сравнении и через него. А самый простой и очевидный способ позиционировать свою художественную практику в глобальном контексте сравнения — это изобрести собственную историю.

Сегодня каждый художник начинает с того, что излагает свою историю. Она может быть версией универсальной истории, политической истории, этнической и культурной, истории личных травм и так далее. Таким образом, история начинает быть уже не тем, что объединяет людей, но тем, что дифференцирует и разделяет их, потому что каждый рассказывает — и вынужден это делать — особую, оригинальную, гетерогенную историю. Если дело обстоит иначе, а именно если он или она рассказывает ту же самую, уже известную историю, такой художник считается плохим или по крайней мере нерелевантным, неинтересным, неспособным придать себе интересную форму. В этом как раз и состоит главное различие между нашим временем и так называемым постмодерном. Наше время, как уже было сказано, не постисторическое, а метаисторическое. Быть мета-историческим не значит повторять модели прошлого, но переизобретать, переписывать саму историю, изобретая все новые и новые истории и идентичности.

Так возникает новое право человека — и это уже не право человека-животного (право на жизнь, на счастье и т.п.), но право человека-художника. Это право отрицать мир как он есть, не будучи обязанным легитимировать это отрицание предоставлением специфического плана, как изменить этот мир, особого видения будущего. Это право дать себе форму, дать себе идентичность в полностью суверенной, артистической манере — не в качестве протагониста некоего исторического нарратива, но в качестве творца такого нарратива. Ранние революции совершались для того, чтобы освободить человечество от его исторического прошлого, чтобы оно могло создать новое будущее. Сегодня революции совершаются, чтобы дать людям свободу переписать свое прошлое. Цель метаисторического субъекта — не суверенная власть над его или ее собственным будущим, но суверенная власть над прошлым.

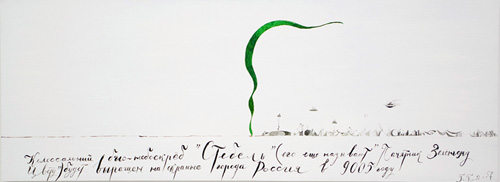

Можно сказать, что сегодняшний мир стал ареной распространения этого нового права человека — прежде всего в искусстве и через искусство. Неслучайно, что почти сразу после конца советского социализма русские, китайские и многие восточноевропейские художники начали воссоздавать его визуальный мир. В этой художественной практике нужно видеть не запоздалую политическую критику, но и не выражение ностальгии по прошлому социалистическому порядку (остальгию), но просто манифестацию желания художников стать авторами своего собственного прошлого — и быть желанными, быть признанными современной арт-сценой в качестве творцов своей истории, чтобы гордиться своими творениями.

Коммунистическое прошлое можно рассматривать — и многие, по крайней мере в России, так и делают — как период идеологической колонизации России Западом, ведь корни марксизма, в конце концов, на Западе. Сегодня русские художники переписывают и переапроприируют советский коммунизм как часть своего собственного национального прошлого. Тема «бывший Запад» может быть воспринята как попытка Запада создать свое собственное прошлое — гораздо более трудная задача, конечно, поскольку Запад не пережил разрыва со своим историческим прошлым так остро и интенсивно, как Восток. Я бы сказал, что Запад в этом отношении завидует Востоку и хочет произвести такой разрыв хотя бы на концептуальном уровне — если это не случилось на уровне повседневного опыта.

Может создаться впечатление, что весь разговор об искусстве и правах художника адресуется только узкой и привилегированной аудитории. Однако в конце ХХ — начале XXI века искусство вошло в новую эру, а именно в эру массового художественного производства, которая последовала за эрой массового потребления, описанной многими влиятельными теоретиками модернизма как эра китча (Гринберг), «культурной индустрии» (Адорно) или «общества спектакля» (Дебор). Это была эра искусства, которое делалось для масс, хотело соблазнить массы, быть потребленным массами. Но новые средства производства и распределения образов и текстов сделали активное участие в искусстве более реальным для широких слоев населения. Снять фотографию или видео и разместить их в интернете стало простой операцией, доступной почти всякому. Эта доступность интернета является, кстати говоря, тоже эффектом конца холодной войны, поскольку интернет изначально предназначался для нужд военных и стал полностью рассекречен только после конца холодной войны. Современные средства коммуникации и социальные сети типа Facebook, MyFace, YouTube, Second Life и Twitter дают глобальному человечеству возможность показывать свои фотографии, видео и тексты так, что они малоотличимы от других постконцептуальных произведений искусства. Или, говоря другими словами, эти сети дают миллионам людей возможность придать себе прошлое, идентичность, форму. A это означает: современное искусство стало сегодня массовой культурной практикой.

Изобретение собственной истории и личности стало массовой практикой и даже массовым помешательством. Миллионы людей начали создавать свои архивы, показывать их другим, сравнивать их с чужими. Художественное право начинает проявлять себя как неотъемлемое право человека. Здесь стоит вспомнить Бойса, а именно его расширенное понятие искусства (erweiterter Kunstbegriff) и знаменитое утверждение «каждый человек — художник». Это утверждение уже в его время было ни в коей мере не пророчеством об утопическом будущем, скорее точным описанием status quo.

На самом деле уже классический авангард открыл бесконечное горизонтальное поле всех возможных пикториальных форм, выстроенных в ряд и наделенных равными эстетическими правами. Так называемые примитивные художественные формы, абстрактные формы и простые предметы повседневной жизни один за другим завоевали право на признание, которое раньше полагалось только исторически привилегированным художественным шедеврам. Это уравнивание художественных практик стало в течение ХХ века еще более заметно, когда образам массовой культуры, развлечений и кича был присвоен статус внутри традиционного контекста высокого искусства.

Художник при ancien régime намеревался создать шедевр — образ, который существовал бы сам по себе, суверенно, отличался бы от всех других образов в качестве визуализации уникальной истины. С другой стороны, в новейшее время (in modernity) художники начали представлять примеры бесконечной последовательности образов: в случае Кандинского — абстрактных, в случае Дюшана — реди-мейдов, в случае Уорхола — икон массовой культуры. Источник взрывного воздействия этих образов на нас не в их исключительности, но, напротив, в их способности быть всего лишь примерами потенциально бесконечного разнообразия образов. В этом смысле они представляют не только себя, но и указывают на неисчерпаемую массу образов, являясь одним из ее равноправных делегатов. Именно эта отсылка к бесконечному множеству исключенных образов придает индивидуальной художественной единице ее обаяние.

Следовательно, современный художник отсылает не к «вертикальной» бесконечности божественной истины, но к «горизонтальной» бесконечности равноценных образов. Искусство всегда имело дело с желанием стать объектом желания другого — с «желанием желания». Теперь авангард начала ХХ века может быть понят как борьба за признание всякой возможной художественной продукции или деятельности легитимным объектом желания. И эта борьба открыла также и возможность для каждого стать художником, или, точнее, понять себя в качестве художника.

Конечно, известно, что Гегель уже в самом начале своих лекций по эстетике провозгласил, что искусство есть дело прошлого. Он, в частности, доказывал, что в его время доминирует чистая мысль и рефлексия, так что современная жизнь не только не нуждается в образах для своей репрезентации, но и активно сопротивляется своему возможному загрязнению образами. Соответственно, в современных условиях искусство обречено на ничтожность — точнее, ничтожность искусства может быть единственной его темой.

Но этот гегелевский диагноз исторически обнаружил свою неверность. Современность со временем становится все более и более эстетизированной, театрализованной, дизайнированной.

Эта экспансия искусства в жизнь заставляла теоретиков русского формализма раннесоветского времени настаивать на так называемой «сделанности» искусства. Они понимали произведение искусства исключительно как материальный продукт, как вещь — по аналогии со всеми другими современными продуктами, такими как автомобили или самолеты. В этом смысле так называемый творческий труд художника ставился русскими формалистами на одну доску с любым другим индустриальным или неиндустриальным трудом. Таким образом, фигура художника радикально демократизировалась.

Конечно, труд понимался тут не только как труд ручной, но и как труд по переносу, перепозиционированию, переконтекстуализации определенного объекта или определенной художественной практики. Даже акт отказа от труда, воздержания от него понимался русскими формалистами как род труда (нулевой труд). Но, что еще более важно, русские формалисты интерпретировали повседневную деятельность и практику тоже как род художественной практики, цель которой дать индивидууму, в них участвующему, определенную форму, определенное очертание. Таким образом, русские формалисты изымали искусство из специфической сферы эстетического созерцания и понимали его как трудовой процесс, который задействовал не только профессиональных художников, но на самом деле всю популяцию людей новейшего времени. Позднее эту идею переформулировал Клемент Гринберг. В своем эссе «Состояние культуры» (The Plight of Culture, 1953) Гринберг пишет: «Единственное решение для культуры, которое в этих условиях (когда серьезное искусство буржуазией брошено, и это вызвало закат культуры. — Б.Г.) видится мне возможным — это перенести центр тяжести с досуга и поместить его в центр труда». Однако Гринберг при этом добавляет: «Я здесь предлагаю нечто, последствий чего не могу вообразить».

Ну что же, сейчас мы живем как раз в обществе, которого Гринберг не был в состоянии вообразить. Сегодня художественная деятельность — это то, что художник делит со своей публикой так же, как раньше он или она делили ее с религией или политикой. Быть художником перестало быть исключительной судьбой — напротив, это стало типичным для общества в целом на его самом интимном, повседневном уровне.

Труд, включая труд художника, есть не что иное, как инвестиция времени — настоящего времени, времени жизни субъекта — в другое время, а именно во время отсутствия этого субъекта. Таким временем отсутствия субъекта является будущее; но им же является и прошлое. В обоих случаях настоящее функционирует исключительно как место производства — для производства будущего или прошлого. В рамках традиционного историцизма настоящее понималось как точка перехода между прошлым и будущим, как неуловимый момент, который нельзя схватить — как точка слепоты, можно сказать. Но в метаисторических условиях переход от прошлого к будущему просто никогда не происходит — прошлое, будучи постоянно переписываемо, не может закончиться, не может быть преодолено. А это означает, что настоящее становится неопределенно растянутым временем, которое никогда не кончается, поскольку переход от прошлого к будущему не совершается. Вот почему сегодня все говорят о современном искусстве, строят музеи современного искусства и т.д. — после конца историцизма можно говорить о современности, о настоящем сколь угодно долго, будучи уверенным, что эта современность никогда не завершится. Вечное настоящее, о котором говорил Кожев, распространяется в обе стороны. Так что мы действительно можем сегодня создать бывший Запад, так же как пересмотрели и переизобрели бывший Восток.

Последняя моя ремарка на тему конца истории относится не к прошлому, но к будущему. Исторически будущее понималось как нечто, приходящее после радикального разрыва с прошлым. Сегодня будущее понимается как нечто, что с нами случается и чему мы должны сопротивляться во имя продолжения определенного прошлого. Например, Ален Бадью, среди прочих влиятельных авторов европейской левой мысли, понимает революционную мысль и практику не как результат разрыва с прошлым, но как выражение приверженности, верности состоявшемуся в прошлом революционному событию — даже если это событие эмпирически, возможно, не имело места. Неслучайно Бадью сравнивает свою собственную приверженность коммунизму с отношением святого Павла к христианству.

В самом деле, уже кожевская версия конца истории была навеяна текстами русского религиозного философа Владимира Соловьева, для которого явление Христа, то есть приход Логоса в мир, было моментом окончания мировой истории. И который верил также в то, что лично встречался с божественной Софией — и был любим ею — так что его философская жажда (жажда мудрости, жажда Софии) была уже утолена. Разумеется, для Кожева, который с гордостью называл себя радикальным атеистом, место Христа занимает Наполеон. На протяжении своего «Введения» Кожев неоднократно настаивает на том, что философский дискурс Гегеля должен быть в первую очередь понят как род философского комментария к исторической миссии Наполеона. Наполеон был человеком действия, который ввел новый универсальный и гомогенный порядок в конце европейской истории, но который не понял смысла своих собственных действий. Историческую роль Наполеона понял Гегель, который, таким образом, сыграл роль самосознания Наполеона. В том же смысле Кожев понимал себя в качестве самосознания Сталина, который повторил исторические поступки Наполеона, введя универсальное и гомогенное государство в России. Кожев поэтому полагал, что его собственное повторение гегелевской феноменологии духа было вызвано повторением поступков Наполеона Сталиным.

Конечно, оба правителя чаще сравнивались с Антихристом, чем с Христом. Но для кожевской атеистической перспективы разница между Антихристом и Христом, которая была столь важна для Достоевского и Соловьева, утратила свою значимость. Поэтому Кожев может повторять Соловьева, который представляет свой собственный философский дискурс в качестве самосознания византийского христианства — вне различий между теологией и философией, между Библией и «Феноменологией духа». Для Кожева любой конец истории повторяет иные концы истории. Свою собственную роль он интерпретирует как роль Мудреца.

Мудрец — не философ, который ищет и желает будущего признания истиной, Софией. Философ влюблен в мудрость, в Софию, но он, увы, никогда не встречался с ней в прошлом, не был ею любим и надеется встретить ее в будущем, при более благоприятных обстоятельствах. Роль же Мудреца, по Кожеву, состоит в том, чтобы защищать человечество от философского желания или желания, направленного в будущее. Но даже Мудрец не может защитить человечество от желания, направленного в прошлое, — от создания исторического нарратива, в котором встреча с Софией уже имела место, так что философу остается быть верным событию этой встречи.

Перевод с английского Екатерины Дёготь

Ссылки

КомментарииВсего:8

Комментарии

-

Мысль Кожева насчёт того, что эволюция уводит человека от животного состояния, а революции возвращают его обратно к состоянию животного мне показалась очень интересной.

-

этот текст был произнесен по-русски?

-

а прошу прощения - из-за сбоя не заметил обозначения перевода

- 29.06Московская биеннале молодого искусства откроется 11 июля

- 28.06«Райские врата» Гиберти вновь откроются взору публики

- 27.06Гостем «Архстояния» будет Дзюнья Исигами

- 26.06Берлинской биеннале управляет ассамблея

- 25.06Объявлен шорт-лист Future Generation Art Prize

Самое читаемое

- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 3447996

- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 2340549

- 3. Норильск. Май 1268472

- 4. Самый влиятельный интеллектуал России 897657

- 5. Закоротило 822068

- 6. Не может прожить без ирисок 781976

- 7. Топ-5: фильмы для взрослых 758522

- 8. Коблы и малолетки 740804

- 9. Затворник. Но пятипалый 471056

- 10. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 402952

- 11. «Рок-клуб твой неправильно живет» 370380

- 12. ЖП и крепостное право 345037